AIエンジニアリングの世界に革命が起きています。これまでのAIコーディング支援ツールは、あくまで開発者の「アシスタント」でした。

しかし2024年に登場した「Devin」は、世界初の完全自律型AIソフトウェアエンジニアとして、要件定義からデプロイまでの全工程を人間の介入なしに完遂できる画期的な存在です。

実際に大手フィンテック企業Nubankでは、1,000人のエンジニアで18ヶ月かかると見積もられていた大規模リファクタリングを、Devinがわずか数週間で完了させました。この驚異的な成果は、AIが単なる補助ツールから実際の開発チームメンバーへと進化したことを示しています。

しかし「本当に実務で使えるのか」「エンジニアの仕事を奪うのではないか」「日本語環境でも使えるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、Devinの基本的な仕組みから実践的な活用方法、2025年春にリリースされた最新版Devin 2.0の新機能、料金体系、そして導入時の注意点まで、実際の事例を交えながら詳しく解説します。

AIエンジニアリングの最前線を知りたい開発者やDX推進担当者の方は、ぜひご参考にしてください。

Devinとは?完全自律型AIエンジニアの基本概要

Devinは、Cognition Labs社が開発した完全自律型のAIソフトウェアエンジニアです。従来のAIツールとは異なり、人間のエンジニアと同様にソフトウェア開発工程を最初から最後まで自律的に実行できます。

要件定義からデプロイまで、Devinが自ら計画を立てて作業を進める革新的な技術は、どのような背景から生まれ、既存のAIツールと何が違うのでしょうか。

ここでは、Devinの開発元や誕生背景、他のAIツールとの違い、実際の性能評価、そして企業での導入事例まで詳しく解説していきます。

開発元Cognition LabsとDevinの誕生背景

Cognition Labs(Cognition AI)は、2024年にScott Wu氏らによって創業されたAI企業です。AIによる推論能力の研究に特化し、「ソフトウェア開発の未来」を切り拓く使命を掲げています。

エンジニア不足や開発工数の逼迫といった課題を背景に、Devinは生まれました。繰り返しの多いコーディング作業をAIに代行させ、生産性を飛躍的に高める狙いがあります。

実際、エンジニア資源の希少性が大規模プロジェクトのボトルネックになる現状があります。そこで、Cognition社はDevinを人間のチームメイトとして投入し、開発効率とスピードの抜本的向上を目指しているのです。

現在の開発現場が抱える課題に対して、Devinは具体的な解決策を提供する存在として期待されていると言えるでしょう。

他のAIツールとの違い

エンジニアを補助するAIツールはさまざまです。Devinと比較されることが多い他AIツールとの違いは以下の通りです。

| ツール | 主な特徴/用途 | 自律性 | 日本語対応 | 料金 |

|---|---|---|---|---|

| Devin | – 完全自律型AIエンジニア – コーディング~テスト・デプロイまで自動実行 – GitHub/Slack連携でチーム利用可能 | ★★★ 完全自律 | △ UIは英語中心 – 指示/回答は日本語でも一部可 | – Core:月20ドル~(従量課金) – Team:月500ドル – Enterprise:個別見積もり |

| Cline | – OSSの自律型AIエージェント – Plan/Actでタスク計画→実行 – 外部ツール連携による拡張性 | ★★★ 完全自律 | △ 指示は日本語入力可 – 応答は英語が基本 | – OSS版は無料 – 有料チームプラン:約月30ドル/人 |

| Cursor | – VS Code派生のAIエディタ – 補完・リファクタ・PR作成など可能 – チャットでAIに相談できる | ★★ 半自律 | ◎ UIを日本語化可能 | – 無料プランあり – Pro:月20ドル – Business:月40ドル |

| Windsurf | – Cascade機能でコード全体を解析 – マルチファイル編集・ライブプレビュー – VS Code拡張ベース | ★★ 半自律 | △ UIは英語中心 – VS Code拡張で日本語化可 | – 無料プランあり – 有料:月15ドル前後 – 追加クレジット購入可 |

Devinの特徴の一つが、自律性の高さです。従来のAIコーディング支援ツールは、ユーザーからのプロンプトを都度受けてコード補完や回答を行う「指示待ち」「半自律」型でした。

一方でDevinは、プロジェクト全体の目標達成に向けて自ら計画を立てて行動します。環境構築からコード実装、テスト、デプロイに至る一連のワークフローを人の介入なく完遂できます。

細かな実装作業をDevinに任せられる点が、他ツールにはない強みとなっています。開発者の負担を軽減し、より価値の高い業務に集中できる環境を実現してくれます。

ベンチマークによる性能評価

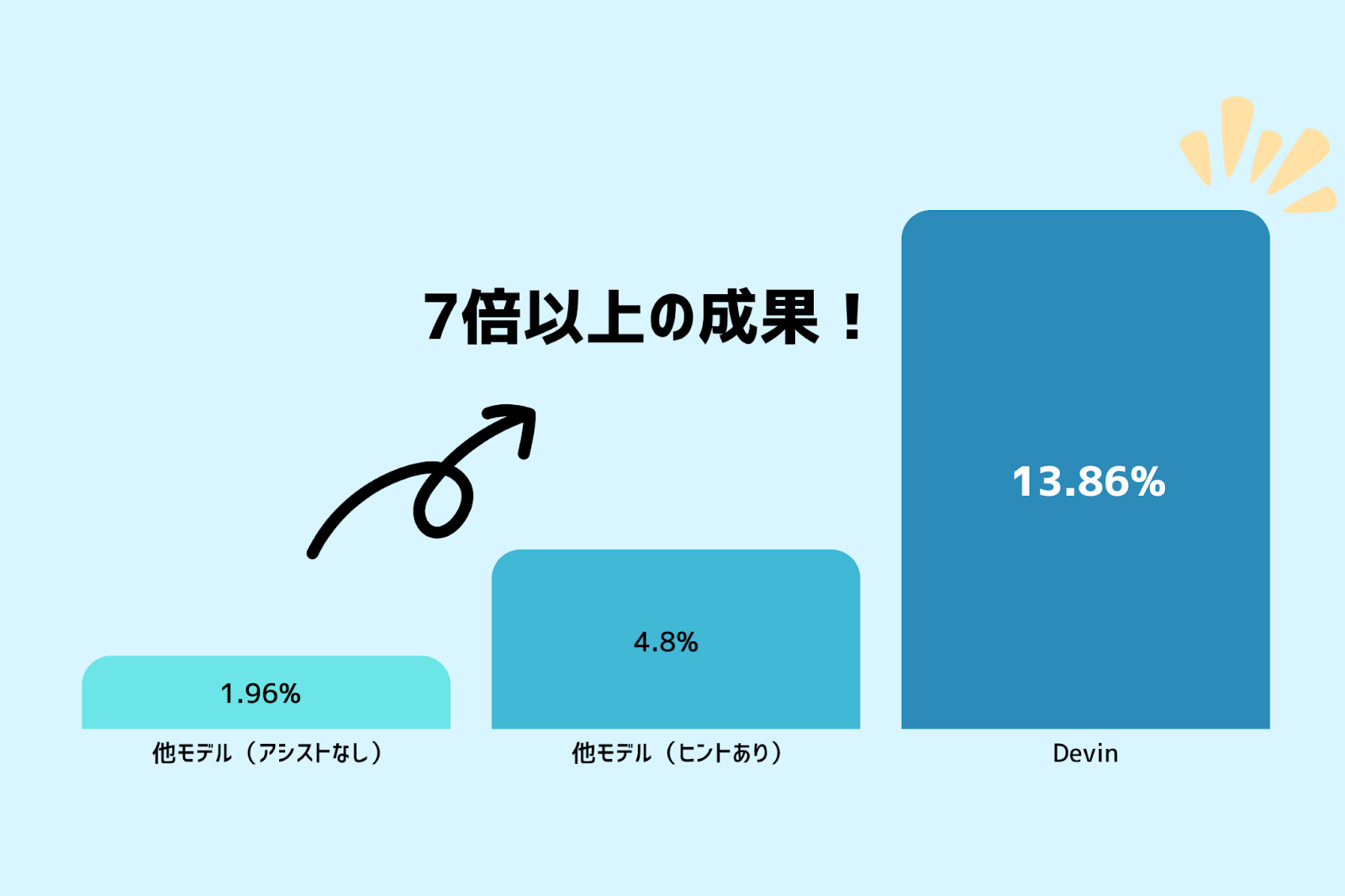

Devinの実力は、ベンチマークテストでも裏付けられています。オープンソースプロジェクトのGitHub Issueを実際に解決させる難関指標SWE-benchで、Devinはエンドツーエンドで約13.86%の問題を正しく解決しました

他の最先端モデルは、アシストなしで最高1.96%、ファイル指定のヒントありでも4.8%程度の成功率です。Devinはこれらを大きく上回り、従来比7倍以上の成果を達成しています。

この飛躍的な性能向上により、AIエージェントが実用的な開発タスクをこなせる可能性が現実味を帯びてきました。単なる補助ツールではなく、実際の開発現場で活躍できる水準に到達したと言えます。

今後の開発プロセスにおいて、Devinのような自律型AIが標準的なツールになる可能性もあるかもしれませんね。

最新のベンチマークは以下のサイトから確認できますので、気になる方はチェックしてみてください。

>SWE-bench Leaderboards

実際の導入事例

Devinの効果を端的に示すのが、大手フィンテック企業Nubankでの導入事例です。同社では8年間で肥大化した数百万行規模のETLシステムをマイクロサービス化する大規模プロジェクトにDevinを活用しました。

従来は1,000人以上のエンジニアで18ヶ月かかると見積もられていたコード移行作業が、わずか数週間で完了しています。エンジニア工数換算で約12倍の効率化、コストで20倍以上の削減を達成しました。

人間のエンジニアは、Devinが提案・実行した変更をレビュー・マージするだけで済みます。単調なリファクタリングの負担が劇的に軽減され、より付加価値の高い業務に専念できるようになりました。

Devinは大規模コードベースの変革にも威力を発揮し、短期間で高いROIをもたらしています。

Devinの主要機能とできること

Devinはソフトウェア開発の幅広い工程を任せられるため、従来人手が必要だった作業を効率化できます。人間が行うには煩雑だがAIに任せやすいタスクを自律的かつ高速に処理でき、開発者はより創造的な業務に集中できるようになります。

ここではDevinの主な機能とその特徴を解説します。

Webサイトの構築から公開まで自動実行

DevinはWebアプリケーションの構築からデプロイまでを自律的に完遂できます。

シェルやコードエディタ、ブラウザなど開発に必要なツールを内蔵しているため、人間のエンジニアと同様の手順でサイト構築を進められるのです。

開発だけでなく、要件定義から実装、ホスティング設定に至る全工程を担うことも可能です。迅速なプロトタイピングやWebサービス公開が人手を介さず可能になり、開発スピードの向上が期待できます。

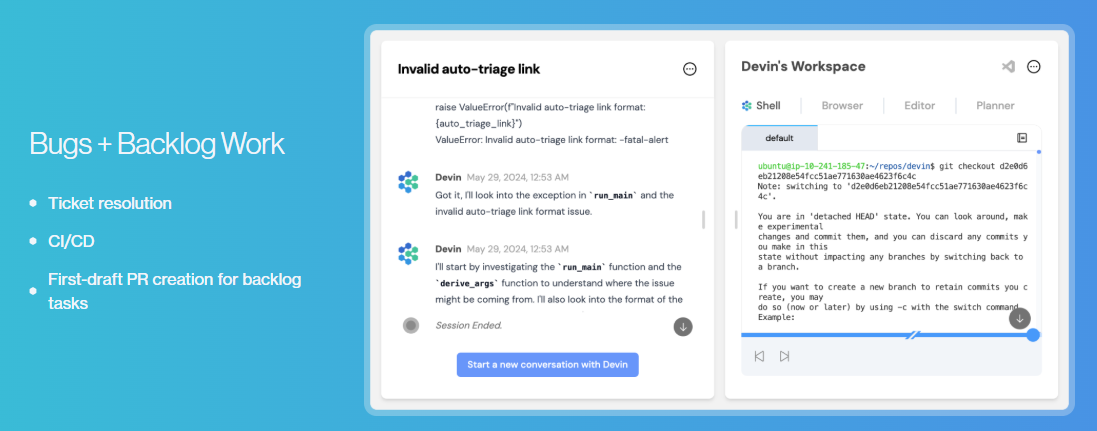

バグ修正とテストの自動化

Devinは既存コード内のバグ修正やテスト実行も自律的にこなします。

コードにエラーが発生すると、Devin自らデバッグ用のログ出力を差し込み、エラーメッセージから原因を分析して修正。その後、対応するユニットテストを生成して実行し、CI/CD環境で問題なく動作するかの確認まで行います。

面倒な不具合修正や検証作業を任せられる点は、開発者にとって頼もしい存在と言えるでしょう。

人間が見落としがちな細かいバグも確実に発見し、修正してくれるため、ソフトウェアの品質向上にも貢献します。

ドキュメント生成とリポジトリ解析

Devinはソースコードの内容を深く解析し、ドキュメント整備も支援します。

Devin Search機能では、開発者がコードベースについて自然言語で質問すると、関連するコードスニペットへの引用付きで詳細な回答を返してくれます。

Devin Wikiという機能では、リポジトリ全体を数時間おきにクローリングしてコードの変更点を記録。アーキテクチャ図や参照元リンクを含む包括的なドキュメントを自動生成してくれます。

最新のリポジトリ構造やAPI仕様が常に整理された状態で提供されるため、新しい開発者がプロジェクトに参加する際のキャッチアップも容易になります。

ナレッジ共有の面でも大きな価値があり、チーム全体の生産性向上につながるでしょう。ドキュメント作成の負担から開発者を解放し、本来の開発業務に専念できる環境を実現します。

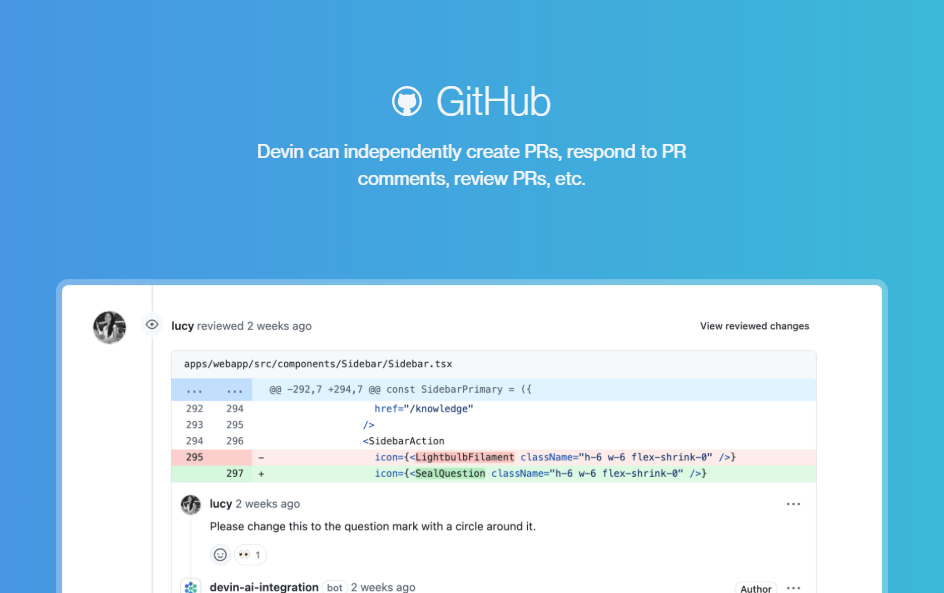

GitHub連携による開発タスク自動化

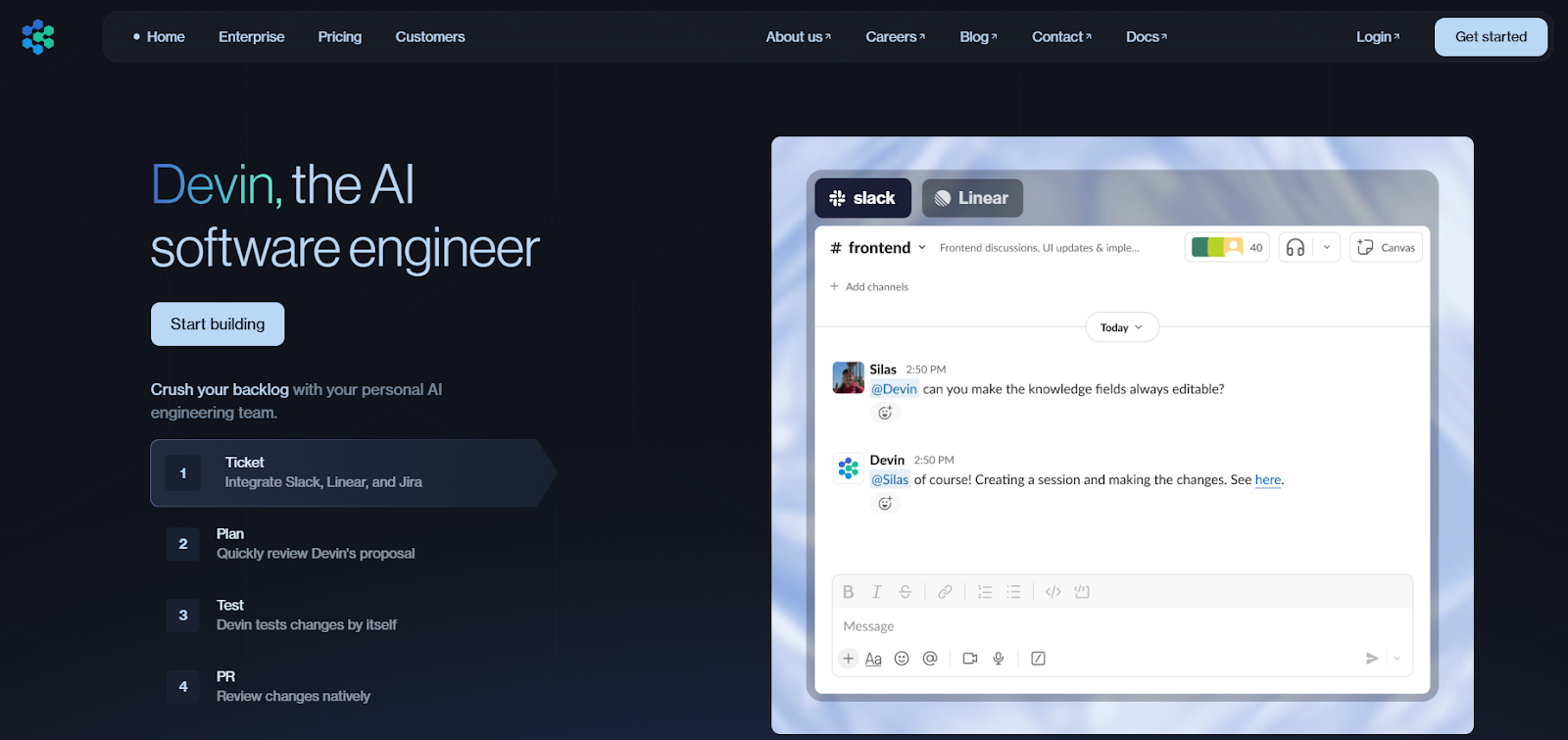

DevinをGitHubやSlackと連携させると、開発プラットフォーム上のさまざまなタスクを自動化できます。

GitHub上のIssueのURLを入力するだけで、関連するリポジトリをクローンして必要な情報を収集し、Issueで報告された不具合の解決に着手します。バグを修正し終えると、Devin自らが新しいブランチでコードをコミット。プルリクエストを自動作成してチームに変更を提示するところまで可能です。

Slack連携をすれば、進捗状況や実行ログがチャンネルへ随時報告されます。チームメンバーはリアルタイムでAIの作業内容を把握し、必要に応じフィードバックを与えられます。

Issue対応からコードレビューまで開発フローの多くを効率化しつつ、人間とAIが共同作業できる環境が叶うでしょう。

Devinの使い方と料金体系

Devinを実際に導入するには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。また、利用にかかる費用はどの程度見込んでおく必要があるのでしょうか。

ここからは、アカウント登録から初期設定までの具体的な流れと、用意されている3つの料金プラン(Core・Team・Enterprise)の特徴を詳しく解説します。

さらに、Devinの利用料金を決める重要な指標であるACU(AI Compute Unit)の仕組みについても、実際のタスク例を交えながら説明していきます。

アカウント作成と初期設定

Devin利用の第一歩はアカウント登録と外部サービス連携です。まずDevin公式サイトにアクセスしてユーザー登録を行い、GitHubアカウントとの連携認証を済ませます。

登録後、作業環境として使用するワークスペースを選択します。Slackの特定チャンネルを紐付けるか、Devinアプリ内のWorkspaceビューを利用するか選べます。

次に、自動化したいプロジェクトのGitHubリポジトリを選んでDevinに読み込ませましょう。コードのチェックアウト・環境整備をした上で必要な依存関係をインストールし、タスク実行の準備を自動的に行います。

あとはチャットで指示したいタスク内容を入力すれば、Devinが計画立案から実行まで対話的に進めてくれます。

初回セットアップや使い方に関する参考情報は公式ドキュメントにも公開されており、初心者でも手順に沿って設定できるようになっています。

Devinの料金体系(Core・Team・Enterprise)

Devinの料金プランはCore・Team・Enterpriseの3種類があります。それぞれのプランは利用規模や必要機能に応じて選択できます。

| 項目 | Core | Team | Enterprise |

|---|---|---|---|

| 料金 | – 従量課金制 – 最低$20~(約9 ACU) – 追加ACU:$2.25/ACU | – 月額$500- 250 ACU込み – 追加ACU:$2/ACU | – 要問い合わせ(カスタム料金) |

| 利用可能な機能 | – 自律タスク実行 – Devin IDE – Ask Devin – Devin Wiki | – Coreの全機能 – Devin API利用 – 新機能の早期利用 | – Teamの全機能 – Enterprise専用AI利用 – Custom Devins作成 – VPC導入・SSO対応 |

| 利用制限 | – ユーザー数無制限 – 同時セッション最大10 – ACUは従量課金制 | – ユーザー数無制限 – 同時セッション無制限 – 月250 ACU込み(追加購入可) | – ユーザー数無制限 – 同時セッション無制限 – ACU量は契約で設定 |

| サポート内容 | – 標準サポートのみ – 専用窓口なし | – 専用Slackサポート – 導入オンボーディングあり | – 専任アカウントチーム – 個別契約/SLA対応 – 統合管理・分析 |

| おすすめの人 | – 個人開発者 – 小規模チーム – まず試したい人 | – 中規模チーム – DevOpsを組み込みたい企業 | – 大企業- 高セキュリティ要件 – 大規模リファクタ・移行時 |

まずは「Core」で使用感を確認してから、必要に応じて「Plus」や「Enterprise」への切り替えを検討すると良いでしょう。

「Core」は従量課金制のため、毎月の使用料に波がある方にも適しています。

なお、料金は変更になる可能性がありますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。

ACU(AI Compute Unit)の仕組み

Devinの利用料金は、AIの稼働時間に応じたACU(AI Compute Unit)によって計算されます。1ACUは約15分間のDevin稼働が目安で、Coreプランでは20ドルで約9ACUを購入できます。

Teamプランでは月額500ドルに250ACUが含まれており、超過分はACU単位で追加課金されます。タスクの規模により消費ACUは変動します。

- 軽微なバグ修正:1〜2ACU

- 新機能の追加やDB変更など中規模作業:3〜8ACU程度

- 大きなリファクタリングや新規アプリ開発:10〜20ACU程度

使った分だけ支払う従量課金のため、効率的にDevinを稼働させればコストを抑えられます。プロジェクトの規模や頻度に応じて、最適なプランを選択しましょう。

Devin 2.0で強化された最新機能

2025年春にリリースされたDevin 2.0では、機能拡張と価格改定が実施されました。複数のAIエージェントを並行稼働できるクラウドIDE環境の導入や、コード検索・自動ドキュメント生成機能の追加など技術面での進化があります。

さらに、最低利用料金が月額500ドルから20ドルへと引き下げられ、より手軽に試せるようになりました。

ここではDevin 2.0で新たに加わった主要機能と、料金改定の背景・影響について詳しく見ていきましょう。

追加された新機能

Devin 2.0ではAIエージェントとの協働をより円滑にする新機能が多数追加されました。

- クラウド上の専用IDEで複数のDevinsを並列稼働させられるようになり、一度に複数タスクの処理が可能に。

- 開発者が漠然と入力したアイデアからDevinが詳細なタスク計画を自動生成するインタラクティブ・プランニング機能により、より効率的な開発が可能に。

- コード理解を支援するDevin Searchで、自然言語でのリポジトリ検索応答が可能に。

- Devin Wikiがリポジトリを定期クロールし、設計図付きドキュメントの構築が可能に。

これらの機能により、より効率的な開発が可能になるほか、プロジェクト知識の共有が容易になりました。Devinと人間の協調作業が一段と強化され、現場の作業効率の向上が期待できるでしょう。

料金改定でさらに使いやすく

Devin 2.0でもう一つ大きなトピックとなったのが料金改定です。Devinは当初、「Plus」にあたる月額500ドルの比較的高額なプランのみ提供されていました。

2025年4月のアップデートで「Core」プランが設けられ、最低利用料金が月20ドルまで引き下げられました。使った分だけ課金される従量課金制が導入され、小規模な利用から開始しやすくなっています。

この価格改定により、個人開発者やスタートアップでもDevinを試しやすくなりました。

背景として、競合する他のAIコーディングツールが無料版を提供する中で、Devinも利用ハードルを下げる試みが行われたことが挙げられます。AIエンジニアリングの民主化に向けた一歩と評価されており、今後さらなる利用拡大が見込まれます。

Devinがエンジニア職と開発現場へ与える影響

Devinの登場により、ソフトウェアエンジニアの仕事はどのように変わるのでしょうか。AIが単純なコーディング作業を担うようになれば、エンジニアの役割や必要なスキルも変化していきます。

ここでは、エンジニアの仕事がAIに奪われるのかという懸念への答えと、AI時代に求められる新たなスキルセットを解説します。

変化の時代に適応し、エンジニアとしての価値を高めるヒントが見つかるはずです。

仕事が奪われる?エンジニアの役割の変化

Devinのような高度なAIが現れても、エンジニアの仕事がすべてAIに奪われるわけではありません。

確かにAIは定型的なコーディング作業を代行できます。しかし、その結果として人間のエンジニアは、より上流の設計や要件定義へと仕事の重心がシフトしていくでしょう。AIのアウトプットの監督など、新たな役割も生まれています。

かつて駅員が自動改札の導入によって切符確認作業から解放されたように、エンジニアも単純作業から解放されます。より創造的な業務に専念できるようになり、仕事の質が向上していくはずです。

仕事が奪われるのではなく、仕事の内容と求められるスキルセットが変化するということです。人間にしかできない創造性や判断力が求められる場面で価値を発揮し、AIをチームの一員として使いこなす能力が今後ますます重要になるでしょう。

AI時代にエンジニアに求められるスキル

AIと共存する時代に備え、エンジニアは新たなスキルを磨く必要があります。

まずプロンプト設計力が重要です。AIに誤解のない適切な指示を与え、タスクを的確に定義する力が求められます。

次に、AIの出力を評価・修正する能力も欠かせません。生成コードをレビューしてバグやセキュリティ上の問題を見抜き、問題があれば修正案を提示できるスキルも必要です。

また、DevinはSlackやGitHubと連携するため、AIと協働するチームの開発スキルも求められるスキルのひとつ。Slack上でAIにフィードバックし、GitHubでAIのプルリクエストを人間がレビューしてマージするフローに対応できる必要があります。

そのほか上流工程の設計力やドメイン知識、英語の技術情報を扱うリテラシーなど、総合的な能力が今後のエンジニアに求められるでしょう。

Devinの最新情報と今後の展望

Devinの現在の対応状況と将来の展開について気になる方も多いでしょう。特に日本のエンジニアにとって、UIの日本語対応や国内でのサポート体制は重要なトピックです。

ここでは、Devinの日本語対応状況と国内展開の動きを確認し、開発元Cognition社が示す今後のロードマップを通じて、Devinがどのように進化していくのかを見ていきましょう。

Devinは日本語で使える?現在の対応状況

結論から言えば、現時点でDevinを日本語だけで使うのは難しいです。DevinのUIやドキュメントは基本的に英語で提供されています。

ただし、国内ではDeNA社がCognition AIと提携してDevinの日本市場展開を開始するなどの動きも。このような取り組みにより、将来的には日本語ドキュメントの充実や日本向けサポート体制の整備が進む可能性があります。

今後のアップデート予定

Cognition社はDevinのさらなる進化に向けた計画も明らかにしています。2025年9月には約4億ドルの大型資金調達を実施し、AIコーディングエージェント分野で攻勢を強めています。

特に注目すべきは、Devinと同社が買収したAIコード補助IDE「Windsurf」の統合です。開発者がAIエージェント(Devin)とAIアシスタント(Windsurf)の双方を活用できる統合環境を提供していく方針となっています。

日本市場への展開にも意欲を見せており、日本語サポートの強化や国内企業との連携も検討されています。AIエンジニアリングの最前線に立つDevinが今後どのように進化し普及していくのか、その動向から目が離せません。

Devinに関するよくある質問

最後に、Devinに関するよくある質問にご回答します。

Devinの読み方は?

「Devin」は「デヴィン」と読みます。発表当初からカタカナで「デヴィン」と表記されており、英語の人名「Devin」に由来する名称です。

Devinは個人利用できる?

はい、Devinは個人でも利用可能です。2025年現在、個人や小規模チーム向けにCoreプランが提供されています。

月額固定費なしで最低20ドルから利用できます。GitHubアカウントさえあればサインアップ可能で、自分のリポジトリに対してDevinを動かせます。

ただし、UIや対話は英語が基本となるため、日本語のみで操作するのは難しい点に注意が必要です。

Devinは無料で利用できる?

残念ながら、Devinには完全に無料で使えるプランはありません。Coreプランでも利用開始には最低20ドル分のACU購入が必要です。

継続利用や大規模タスクでは相応のコストが発生しますが、小規模なタスクであれば20ドル分のACUでもある程度の作業は可能です。

まとめ

Devinは、完全自律型のAIソフトウェアエンジニアとして、要件定義からデプロイまでの開発工程を人間の介入なしに実行できる革新的なツールです。WebサイトやAPP構築、バグ修正、ドキュメント生成、GitHub連携による自動化など幅広い機能を備え、従来のAIツールを大きく上回る自律性を実現しています。

とはいえ、エンジニアの仕事を奪うものではありません。役割を変化させる存在として理解することが重要です。今後はプロンプト設計力やAIの出力を評価する能力など、新たなスキルセットが求められるでしょう。

Devinを「完全自動化ツール」ではなく「自律的に動くチームメンバー」として位置づけ適切に活用すれば、開発効率の飛躍的な向上と、より創造的な業務への集中が可能になります。

AIエンジニアリングの新時代において、Devinは開発現場の強力なパートナーとなるでしょう。

アイスリーデザインでは、Cursor・Windsurf・DevinといったAI開発エージェントと、GitHub Copilot や Gemini などの汎用LLMを“開発タスク特化型エージェント”として活用し、開発プロセスの効率化実現する『AI駆動開発支援サービス』を提供しています。

AI駆動開発の具体的なソリューションや導入をご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。

今回比較したCursorについては、以下の記事で詳しく解説しています。興味がある方は、ぜひ併せてご覧ください。

Cursorのすべてがわかる!VS Codeとの違い・特徴・機能・始め方を徹底解説

また、実際にCursorとWindsurfを使って業務効率化に成功した方法も紹介しています。

非エンジニアがCursorとWindsurfでサイト更新効率を3倍にした方法