2025年現在、ChatGPTの登場から約2年が経過し、ソフトウェア開発の現場は劇的に変化しています。従来「プログラミング = 人間がコードを書く作業」だった常識が、今では「人間がAIに指示してコードを生成させる」スタイルに急速にシフトしています。

実際に、大手IT企業では開発生産性が30〜50%向上したという報告が相次いでおり、中には「5分でWebアプリを完成させる」といった驚異的な成果も生まれています。ソフトウェア開発の現場では実践例が多く報告されているものの、一般的な「AI活用」や「自動化」との違いがまだあいまいな場合があり、「AI駆動開発ってAIを活用した開発と何が違うの?」「何から始めれば良いかわからない」という声も多く聞かれるのが現状です。

この記事では、AI駆動開発の基本概念からメリットや課題、成功事例まで、非エンジニアにも理解できるよう分かりやすく解説します。特にAI駆動開発の組織への導入を考えている方が知っておくべきポイントを中心に、実践的な知識をお届けします。

AI駆動開発(AI-Driven Development)とは?AIが中心となる新たな開発文化

2025年、ChatGPTの登場から約2年が経ち、ソフトウェア開発の常識は大きく変わりつつあります。かつて「プログラミング=人間がコードを書く作業」だった時代から、今や「人間がAIに指示してコードを生成させる」というスタイルが主流になりつつあります。この変革こそが、AI駆動開発です。

AI駆動開発とは、単にAIツールを部分的に使う従来の開発とは一線を画し、AIが開発プロセス全体の中心的な役割を担う新しいソフトウェア開発の手法です。従来の人間が主体でAIがサポートするモデルから、AIが主導権を握って開発を進め、人間がその品質管理や戦略的な方向付けを行うスタイルへとシフトします。

なぜ今、AI駆動開発が注目されるのか?

この新しい開発手法が注目される背景には、AI技術の飛躍的な進化と、IT業界が抱える構造的な課題があります。

AI技術の成熟

生成AIの能力は飛躍的に向上し、特に2024年以降、プログラミングに特化したAIモデルが次々と登場しました。これにより、コードの生成精度は90%以上に向上し、複雑な要件からアプリケーションを数行の説明で生成することも可能になりました。

業界の課題解決

- IT人材不足の深刻化:2030年には45万人不足すると予測される日本のIT人材問題に対し、AIが開発の大部分を担うことで生産性を劇的に高めます。

- 開発コストの増加:平均20〜30%も上昇している開発コストを、AIによる自動化で大幅に削減できます。

- 競争の激化:新サービスのリリース速度が企業の競争力を左右する現代において、開発期間を従来の3分の1から5分の1まで短縮できるAI駆動開発は、市場での優位性を築く鍵となります。

2025年のITインフラ技術の最注目株に

日経クロステックが5人の有識者を招いて実施した「ITインフラテクノロジーAWARD 2025」では、グランプリに「生成AI駆動開発」が選ばれました。これは、2025年がシステム開発手法が大きく変わる年になると予測されているためです。これまで、生成AIは主にコーディングの支援に利用されていましたが、2025年にはその適用範囲が大きく広がると見られています。仕様書作成、設計、テストなど、開発プロセスの上流から下流までAIがカバーすることで、品質を維持しながら開発スピードを飛躍的に高め、現場の生産性向上が期待されています。

AI駆動開発と単なるAIを活用した開発はどう違うのか?

「AI駆動開発(AI-Driven Development)」と「単なるAIを活用した開発」は、混同されがちですが、その本質には明確な違いがあります。一言で言えば、AIの役割を「補助」と捉えるか、「主役」と捉えるかにあります。

| 単なるAI活用 | AI駆動開発 | |

|---|---|---|

| AIの役割 | 補助エンジン | 主役・主導者 |

| 人間の役割 | コードを書く主体 | 監督・品質管理 |

| プロセス | 既存フローに追加 | 根本的な再設計 |

| 思想 | 便利な機能として利用 | AI最適化を前提とした設計 |

単なるAI活用:あくまで人間の「補助エンジン」

従来の開発フローにAIツールを部分的に追加し、補助的に利用するスタイルです。 この場合、開発の主役はあくまで人間で、AIはあくまで「便利な機能」として振る舞います。例えば、人間が書いたコードの誤りをAIがチェックしたり、文章作成を手伝ったりするようなイメージです。

AI駆動開発:AIが主導するプロセスへの「根本的な再設計」

AI駆動開発は、AIが開発プロセスの主役となることを前提に、プロセス自体を根本から再設計する考え方です。

- 役割のシフト:人間がコードを書くのではなく、AIに指示を出してコードを生成させ、人間は監督や品質管理に専念します。

- 思想の違い:既存のプロセスにAIを「付け足す」のではなく、AIが最も効率的に機能するようにプロセス全体を「作り直す」のがAI駆動開発です。

たとえば、コーディングの工程を例に取ると、人間がコードを書き、AIが少しだけ補助するスタイルは「単なるAI活用」です。一方、コード生成の大部分をAIが担い、人間はAIが出力したコードの監督と修正に集中するスタイルは、「AI駆動開発」にあたります。

各プロセスにおける変化

以下の表は、開発プロセスごとに従来型開発とAI駆動開発を比較したものです。

| 開発プロセス | 従来型開発 | AI駆動開発 |

|---|---|---|

| 要件定義 | 人間が手作業で作成 (期間: 2-4週間) | AIが自動生成・最適化 (期間: 1-2日) |

| 設計 | 人間がアーキテクチャを検討 (期間: 3-6週間) | AIが最適解を瞬時に提案 (期間: 数時間) |

| コーディング | 人間が1行ずつ記述 (期間: 8-16週間) | AIがコードを自動生成 (期間: 1-3日) |

| テスト | 手動テストが中心 (期間: 4-8週間) | AIが自動でテストを生成・実行 (期間: 数時間) |

| 保守・運用 | 人間が障害対応 (対応時間: 数時間-数日) | AIが自動修復・最適化 (対応時間: 数分) |

上記の表は、あくまで各工程を人力⇒AIに置き換えた場合の比較です。

最終的な品質を保証するための人間のレビューや承認、およびAIへの指示出しの時間は含まれていません。AIがいくら高速にプロセスを完了させても、最終的な責任と判断は人間が担うため、人の目によるチェック工程は必ず必要となる点には注意が必要です。

AI駆動開発を導入することで、人材不足や工数依存から脱却し、仕組みとして競争力を維持できます。

「AI生成コードの品質をどう検証すべきか?」「セキュリティレビューや認証対応にAIを組み込んでも問題はないか?」などお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

貴社の課題に沿ったご提案をいたします。

\無理な営業は一切なし!壁打ち相談からいかがですか?/

AI駆動開発を支える主要技術

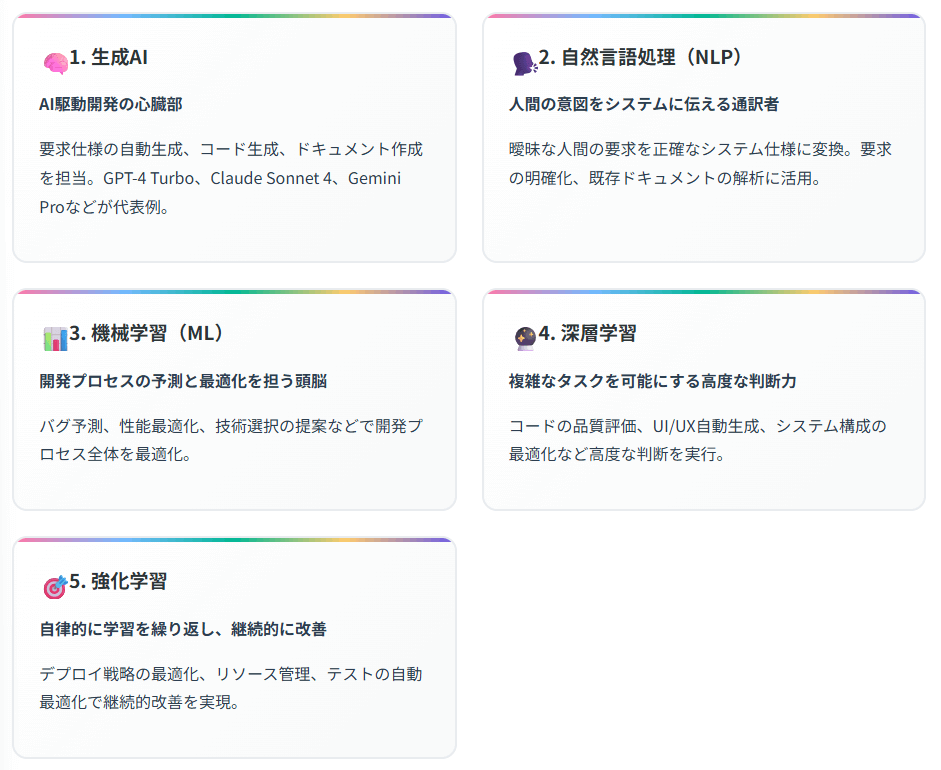

AI駆動開発の基盤となるのは、生成AI(文章や画像などを自動で作り出すAI)、自然言語処理(人の言葉を理解・生成する技術)、機械学習(データから学習して予測や判断を行う技術)、そして深層学習(多層のニューラルネットワークを使うAI手法)といった技術です。

具体的には、AIによる自動コード生成、要件解析(システムに必要な条件を整理すること)、テストの自動化といった機能を支えるテクノロジーがあります。ここでは、それぞれがどんな役割を持ち、具体的にどう活用できるのかを解説していきます。

1. 生成AI:AI駆動開発の心臓部

生成AIは、AI駆動開発において最も中心的な役割となります。テキストやコード、画像など、人間が作成するようなコンテンツを自動で生成できます。

その基盤となっているのが、人間の言語を深く理解する大規模言語モデル(LLM)です。さらに、LLMの能力を支えるTransformerという設計思想が、文脈の重要な部分に焦点を当てることで、より正確なコード生成を可能にしています。

- 具体的な活用例

- 要求仕様の自動生成:「コンバージョン率向上を目指すBtoC ECプラットフォームを構築したい」といった戦略レベルの指示から、「商品レコメンデーション機能(協調フィルタリング)、A/Bテスト基盤、リアルタイム在庫連携API、離脱防止ポップアップ機能」などの詳細な機能要件書を自動で作成します。

- コード生成:「CRUD操作対応の顧客管理システムで、REST API設計とReact+TypeScriptのフロントエンドを実装して」と指示するだけで、バックエンド(Express.js + PostgreSQL)とフロントエンド(React + TypeScript + Material-UI)のコードを生成します。

- ドキュメント作成:API仕様書や運用マニュアルを自動で書き上げます。

- 主要なLLM

- GPT-4 Turbo:幅広いプログラミング言語に対応、複雑な要件理解が得意

- Claude Sonnet 4:高精度なコード生成、セキュリティを重視した開発

- Gemini Pro:Googleの各種サービスとの連携が強力

2. 自然言語処理(NLP):人間の意図をシステムに伝える通訳者

自然言語処理(NLP)は、人間の言葉をコンピューターが理解できるようにする技術です。AI駆動開発では、あいまいな人間の要求を正確にシステム仕様に変換する「通訳者」の役割を果たします。

- 具体的な活用例

- 要求の明確化:「レスポンシブデザインで直感的なダッシュボードにしてほしい」といった抽象的な要求を、「768px以下ではサイドメニューをハンバーガー化、主要KPIは3秒以内に表示、ドラッグ&ドロップでウィジェット配置可能」などの具体的なUX/UI要件に変換します。

- 既存ドキュメントの解析:膨大なレガシーシステムの仕様書を解析し、新システムに必要な要件を抽出します。

- 多言語対応:英語で書かれた技術文書を、日本語に自動翻訳します。

3. 機械学習(ML):開発プロセスの予測と最適化を担う頭脳

機械学習(ML)は、データから自動的にパターンを学習し、予測や分類を行う技術です。AI駆動開発では、過去のデータをもとに開発プロセス全体を最適化するために活用されます。

- 具体的な活用例

- バグ予測:過去のコード変更履歴やコミットデータから、バグが発生しやすい箇所を事前に予測します。

- 性能最適化:アプリケーションの利用パターンを分析し、最適なシステム構成を自動で提案します。

- 技術選択:プロジェクトの要件に最も適したフレームワークやライブラリを提案します。

4. 深層学習(ディープラーニング):複雑なタスクを可能にする高度な判断力

深層学習(ディープラーニング)は、人間の脳の神経回路を模した多層のニューラルネットワークを使った機械学習の一種です。より複雑なパターン認識や高度な判断が必要な開発タスクで威力を発揮します。

- 具体的な活用例

- コードの品質評価:人間には見つけにくいコードの可読性や保守性、セキュリティの脆弱性を自動で評価します。

- UX/UIの自動生成:ユーザーの行動データや視線の動きから、ユーザビリティの高いインターフェース設計を自動で行います。

- システム構成の最適化:負荷分散やデータベース設計など、複数の複雑な要素を考慮し、最適なシステム構成を自動で導き出します。

5. 強化学習:自律的に学習を繰り返し、継続的に改善していく仕組み

強化学習は、AIが試行錯誤を繰り返しながら、最適な行動を自律的に学習する技術です。AI駆動開発においては、継続的な改善プロセスを自動化するために利用されます。

- 具体的な活用例

- デプロイ戦略の最適化:サービスのリリース時期や方法を、過去のデータに基づいて自動で調整します。

- リソース管理:開発環境やクラウドリソースの利用を、コストとパフォーマンスの両面から最も効率的に管理します。

- テストの自動最適化:どこを重点的にテストすべきかをAIが判断し、テストの実行計画を自動で最適化します。

これらの技術が連携することで、AIは単なるタスクの実行者ではなく、自律的に思考し、問題を解決する「開発のパートナー」となるのです。

AI駆動開発を導入するメリット

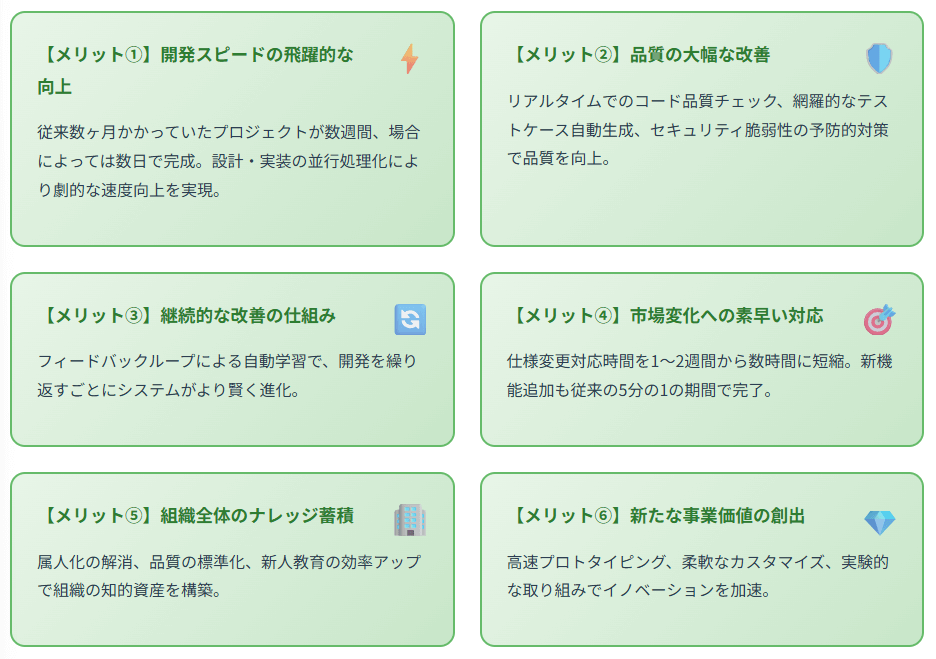

AI駆動開発は、単に開発を効率化するだけではありません。開発スピードや品質、そしてイノベーションの面でも、従来の開発手法を大きく上回る成果を実現します。ここでは、AI駆動開発がもたらす6つの主なメリットをご紹介します。

【メリット①】開発スピードの飛躍的な向上

AI駆動開発の最大のメリットは、開発スピードが劇的に上がることです。従来、数ヶ月かかっていたプロジェクトが、数週間、場合によっては数日で完成するようになります。

この劇的な速度向上は、以下のような仕組みによって実現されています。

- 設計・実装の並行処理化:要件を入力すると、AIがシステム設計とコードの実装を同時に進めてくれます。

- 定型作業の完全自動化:データベース設計や認証機能といった定型的な作業をAIが数分で完了させ、エンジニアは本質的なビジネスロジックに集中できます。

- 試行錯誤サイクルの高速化:AIは瞬時に複数のアプローチを生成・比較できるため、最適解を見つけるまでの時間が大幅に短くなります。

さらに、開発速度向上というメリットはMVP(Minimum Viable Product)開発で特に顕著に現れます。MVP開発では市場やユーザーの反応を素早く確かめる必要がありますが、AIを活用すればコード自動生成やテスト自動化、要件定義の支援まで一気に進められます。その結果、検証サイクルをこれまでの何倍もの速さで回すことができ、より迅速な仮説検証と価値提供が可能になります。

【メリット②】品質の大幅な改善

AI駆動開発では、AIが人間のミスを減らし、ベストプラクティスを自動で取り入れてくれるため、開発スピードを上げながらも、品質を大きく改善できます。

具体的な方法をいくつか挙げてみましょう。

- リアルタイムでのコード品質チェック:開発者がコードを書いている間も、AIがリアルタイムでコーディングルールや設計の問題、パフォーマンスのボトルネックなどを検出・修正します。

- 網羅的なテストケースの自動生成:機能仕様から、正常系・異常系・限界値まで網羅したテストケースをAIが自動で作り出し、人間が見落としがちな潜在的なバグを未然に防ぎます。

- セキュリティ脆弱性の予防的対策:OWASP Top 10などの最新ガイドラインを参照し、脆弱性を含むコードを生成段階で排除してくれます。

【メリット③】継続的な改善の仕組み

AI駆動開発システムは、開発を繰り返すごとに学習し、どんどん賢くなります。プロジェクトごとに得られたデータを次の開発に活かすことで、継続的な改善サイクルが自動で回るようになります。

従来の開発では、この「継続的な改善」には多くの課題がありました。ベテランエンジニアの経験が退職とともに失われたり(属人化)、会議やドキュメントに頼った非効率な知識共有が限界だったり、過去の失敗を次のプロジェクトで活かしきれないことも多いでしょう。

AI駆動開発では、以下のような仕組みでこれらの課題を解決します。

- フィードバックループによる自動学習:生成したコードの動作結果やユーザーからの評価といったフィードバックを自動で収集・分析し、次回以降のコード生成品質を自動的に向上させます。

- 企業独自の開発パターンを学習・適用:企業内の複数のプロジェクトから共通する開発パターンや業務ルールを学習し、新しいプロジェクトにも自動で反映させます。

- プロジェクト間でのナレッジ共有:1つのプロジェクトで発見された最適な方法やベストプラクティスが即座にシステム全体に共有され、他のチームでもすぐに活用できるようになります。

【メリット④】市場変化への素早い対応

変化の激しい現代のビジネスにおいて、市場の動きに素早く対応できることは、競争力を保つ上で非常に重要です。AI駆動開発は、仕様の変更や新機能の追加にかかる時間を大幅に短くします。

- 仕様変更の対応時間:従来の1〜2週間から、たった数時間にまで短縮されます。

- 新機能の追加:企画から実装まで、従来の5分の1の期間で完了します。

- A/Bテスト:複数のパターンを同時に自動で作成してくれるため、顧客の反応を素早く試せます。

【メリット⑤】組織全体のナレッジ蓄積

AI駆動開発では、プロジェクトで得られた知識やノウハウがデータとして蓄積され、組織全体の財産になります。これにより、特定のベテランエンジニアに頼る「属人化」の問題が解消されます。

- 属人化の解消:熟練エンジニアの知識をAIが学習し、誰でもそのノウハウを使えるようになります。

- 品質の標準化:会社全体で、常に一定レベル以上の品質を保てます。

- 新人教育の効率アップ:過去の成功事例から、新人に最適な学習コースをAIが自動で提案します。一方で、知識が不十分な状態でAIに頼りすぎてしまう新人エンジニアのスキル空洞化リスクには注意が必要です。

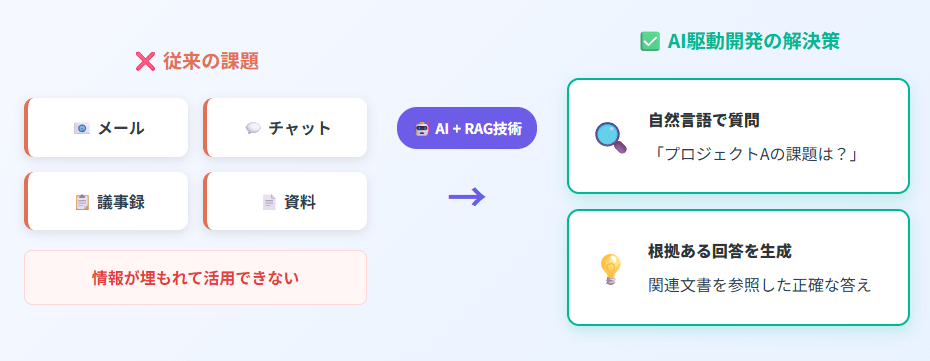

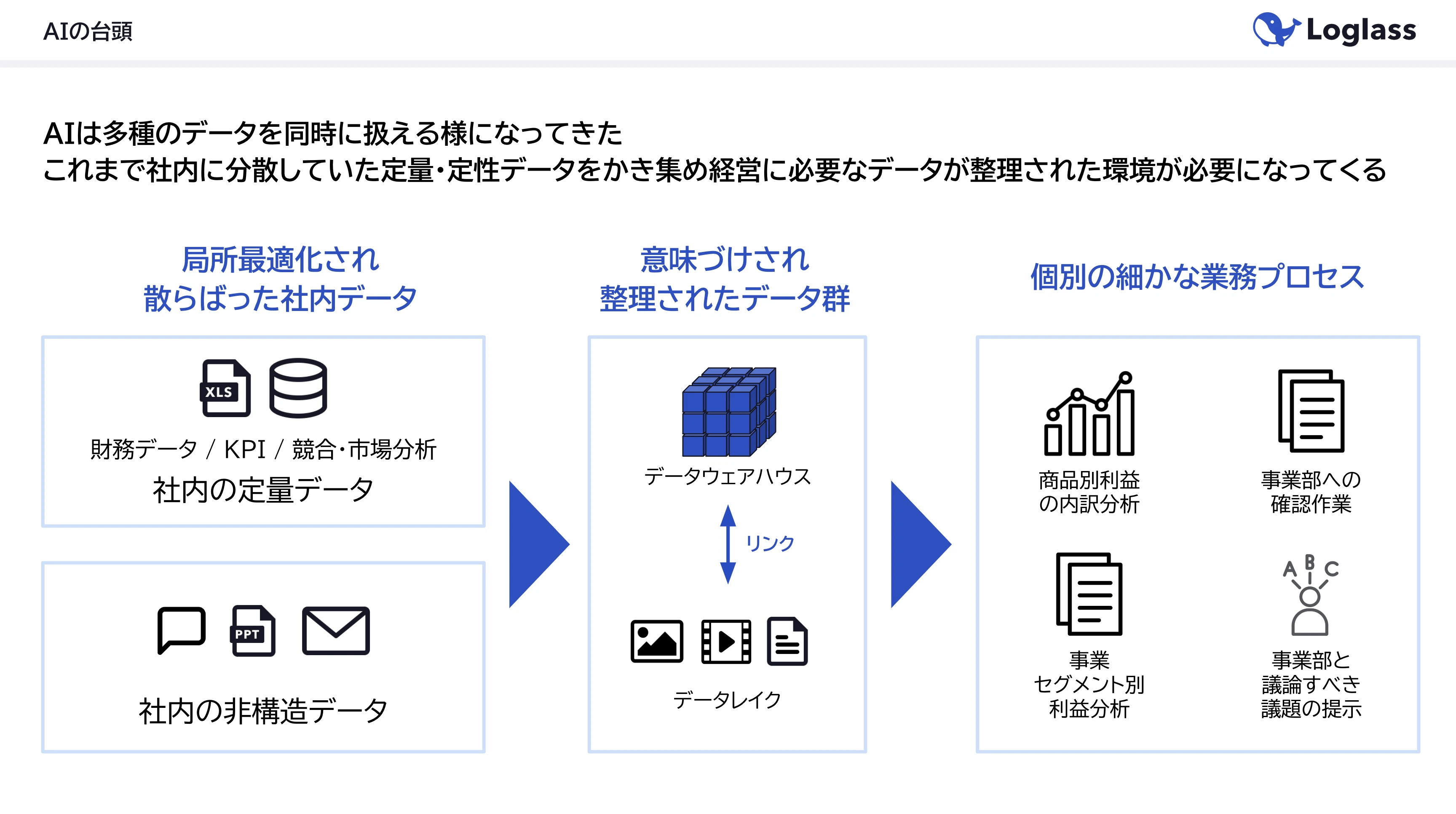

非構造化データのナレッジ化

<従来の開発における課題>

従来のソフトウェア開発や情報管理では、企業内に蓄積される多くの情報が非構造化データとして存在していました。非構造化データとは、メールの本文、チャットログ、会議録、画像、動画など、あらかじめ定められた形式に沿って整理されていないデータのことです。

これらの情報を活用するには手作業による分類や整理が必要で非常に手間がかかる上、形式が一定でないため検索や分析も困難でした。結果として、重要な知見やノウハウが社内に埋もれたまま活用されずにいるという問題がありました。

<AI駆動開発による解決策>

AI駆動開発では、自然言語処理(NLP)や機械学習技術を活用して、これらの非構造化データを自動的に分類・タグ付け・要約し、関連情報を抽出できるようになります。

特に注目すべきはRAG(Retrieval-Augmented Generation)技術です。これは生成AIの応答精度と信頼性を高める手法で、外部のナレッジベースから関連情報を検索し、その情報を根拠として正確な回答を生成します。

<実現できること>

企業の社内文書、議事録、マニュアル、規定資料などの非構造化情報をベクトル化してナレッジベース化することで、ユーザーが自然言語で質問すると、該当する文書を根拠として正確な回答を返すチャットボットシステムが構築できます。これにより、これまで埋もれていた組織の知識が活用可能な資産として生まれ変わります。

【メリット⑥】新たな事業価値の創出

開発スピードが速くなることで、新しいアイデアをすぐに試して、その有効性を検証できるようになります。これにより、イノベーションが加速し、新たな事業価値が生まれます。

- 高速プロトタイピング:アイデアを検証できる形に、数日で仕上げられます。

- 柔軟なカスタマイズ:個別の顧客の要望にも柔軟に対応できるようになります。

- 実験的な取り組み:失敗を恐れず、新しいアプローチを次々と試せます。

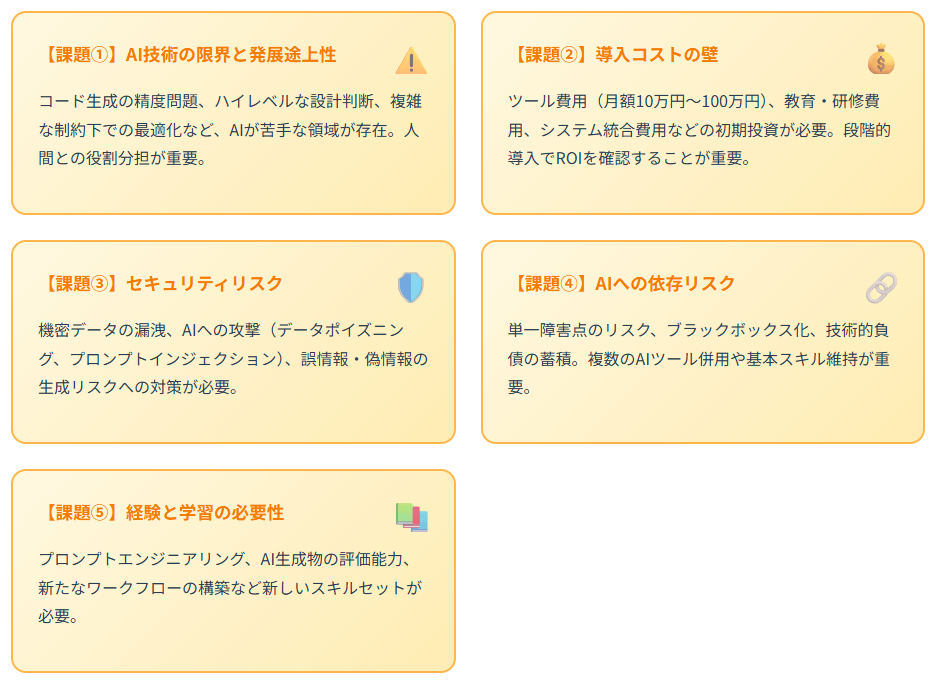

AI駆動開発の課題

AI駆動開発は多くのメリットがある一方で、技術的限界や導入コストといった課題も存在します。しかし、AI駆動開発は新しい開発アプローチであり、業界全体でまだ最適解を試行錯誤している段階です。

そのため、課題を恐れて導入を見送るのではなく、現実的な課題を把握したうえで積極的に進めていくことが重要です。適切な理解と対策により、これらの課題は十分に克服可能であり、段階的な導入によって確実に成果を得ることができます。

【課題①】AI技術の限界と発展途上性

AI技術は日々進化していますが、まだ完璧ではない部分があります。特に、創造性や複雑な判断が求められる領域では、人間の判断は不可欠です。

- AIが苦手な領域

- コード生成の精度問題:学習データにない新しい技術の誤用、OWASPに代表されるセキュリティの穴、N+1問題やメモリリークのようなパフォーマンス劣化要因、例外処理の漏れといった、不完全なコードを生成してしまうこと。

- ハイレベルな設計判断:マイクロサービスとモノリシック、イベント駆動とREST APIといった、非機能要件(性能や保守性など)を考慮した技術選択。

- 複雑な制約下での最適化:レガシーシステムとの連携や厳しいセキュリティ要件、複雑なパフォーマンス要件が絡み合う状況での設計判断。

- ドメイン特有のビジネスロジック:金融コンプライアンスや医療安全基準、法規制対応など、専門知識が必要な領域の実装。

- UIデザインの繊細な表現:色彩の微調整や余白の絶妙なバランス、アニメーションの自然さといった、デザイナーの感性や経験に依存する部分。

- 解決策:AIと人間の役割分担を明確にしましょう。AIには得意な作業を任せ、人間は最終的な判断や品質管理を担当するアプローチが効果的です。AIが生成したものの品質を評価するスキルを高めることも重要です。

【課題②】導入コストの壁

AI駆動開発の導入には、初期投資とランニングコストがかかります。しかし、現在はAI技術の群雄割拠の段階であり、新しいツールや機能が次々と登場しているため、完璧な選択を待つよりも、まずは積極的に試して自組織の環境に最適化していくことが重要です。

主な導入コスト:

- ツール費用:月額10万円〜100万円(規模による)

- 教育・研修費用:プロンプトエンジニアリング、AI生成コードの品質評価、新しい開発フローの習得など、従来にはなかった新スキル習得のための教育投資

- システム統合費用:既存システムとの連携開発

導入コストを「投資」として考え、その効果(ROI)をしっかり測ることが大切です。まずは、小さなプロジェクトから段階的に導入を始め、成果を確認しながら進めるのがおすすめです。また、初期費用を抑えられるクラウドサービスを活用したり、専門知識を持つ外部パートナーと協力したりするのも良い方法です。

実際に、先進的なIT企業の中にはCursorやDevinなどのAIツールを全社導入し、非エンジニアを含む社員全員に積極的に現場で使わせることで、組織全体のAI駆動開発スキルを底上げしている企業もあります。

【課題③】セキュリティリスク

AI駆動開発の導入により、従来の開発では想定されていなかった新たなセキュリティリスクが発生します。

- 新たなリスク

- 機密データの漏洩:AIが学習や生成に使うデータに機密情報や個人情報が含まれている場合、それが意図せず生成結果に現れ、漏洩する危険性があります。

- AIへの攻撃:悪意のあるデータを学習データに混入させてAIの挙動を歪める「データポイズニング」や、不正な入力でAIに意図しない操作をさせる「プロンプトインジェクション」といった、AIならではの攻撃手法に備える必要があります。

- 誤情報・偽情報の生成:不正確な情報や偏った内容がAIによって生成され、それが開発プロセスや最終システムに組み込まれることで、品質問題や信用失墜を引き起こすリスクがあります。

- 解決策:データの暗号化、プロンプトの検証、定期的なセキュリティ監査といった包括的な対策を講じることが不可欠です。AI駆動開発の効率化と品質向上を実現するには、これらのセキュリティリスクを適切に把握し、システム全体のガバナンスを強化することが重要になります。

【課題④】AIへの依存リスク

AI駆動開発が普及するにつれて、AIに頼りすぎてしまうリスクも出てきます。もしAIツールが突然使えなくなったり、予期せぬ動きをしたりした場合に、開発が止まってしまうかもしれません。

- 考えられるリスク

- 単一障害点のリスク:特定のAIサービスに依存することで、そのサービスに障害が発生した場合、開発ワークフロー全体が停止する可能性があります。

- ブラックボックス化:AIが生成したコードの内部構造やロジックが不透明なため、問題が発生した際に原因特定やデバッグが困難になる可能性があります。

- 技術的負債の蓄積:生成されたコードの品質が低い、あるいは最適な実装でない場合でも、その問題に気づかずに利用を続けると、将来的に技術的負債として積み重なる恐れがあります。

- 解決策:リスクを減らすために、複数のAIツールを併用したり、基本的な技術スキルを維持するための文化形成や新人教育のガイドラインなどが重要になります。また、もしもの時に備えて、AIを使わない手動の手順も用意しておくことで、開発が完全に止まることを防げます。

【課題⑤】経験と学習の必要性

AI駆動開発を効果的に進めるには、新しいスキルセットが求められます。これまでの開発経験だけでは不十分な場合もあります。

- 身につけるべき新しいスキル

- プロンプトエンジニアリング:AIの能力を最大限に引き出すためには、具体的かつ的確な指示(プロンプト)を作成するスキルが不可欠です。

- AI生成物の評価能力:AIの出力が常に完璧とは限らないため、その品質や妥当性を迅速に見極めるスキルが必要です。

- 新たなワークフローの構築:人間とAIが効率的に協業する新しいワークフローを設計・運用する能力が重要になります。

- 解決策:社内で勉強会を開いたり、外部の専門的な研修を利用したりして、体系的に学ぶのが良いでしょう。また、小さなプロジェクトで実際に経験を積んでいくことも、スキルを身につける上で非常に大切です。

🗝️既存プロジェクトへの導入の難しさ

大規模な既存プロジェクトにAI駆動開発を導入するのは、特に難しい場合があります。

- 主な理由

- レガシーコードとの相性:古いシステムとの連携が複雑で、AI生成コードとの互換性の問題が起きやすくなります。

- チーム体制の変更:従来の役割分担やワークフローを根本的に見直す必要があります。

- 品質基準の統一:AIが生成したコードと人間が書いたコードの間で、品質やコーディング規約にばらつきが生じるリスクがあります。

- 技術的統合の複雑さ:既存のCI/CDパイプラインや開発環境にAIツールを組み込む際の技術的ハードルと運用管理負荷の増加

特に大規模で歴史のあるレガシーシステムは難易度が高く、現在のAI技術ではプロジェクト全体の一括全面導入は困難と言われています。一方で、新規機能の開発やモジュール単位の改修、ドキュメント整備、自動テスト生成など限定的な範囲での導入は効果が出やすいため、段階的に導入するのが良いでしょう。

AI駆動開発で活用できるツール:目的別早見表

AI駆動開発には多様なツールが存在します。ここでは、開発の目的別に代表的なツールをピックアップしました。従来の「コード補完」を超え、開発全体を自動化するツールが増えているのが特徴です。

| カテゴリ | ツール名 | 主な特徴とできること |

|---|---|---|

| コード補完・生成 | GitHub Copilot | 最も普及しているAIアシスタント。50以上の言語に対応し、自然言語でコードを生成。主要IDEと連携可能で、開発効率を平均30%向上させる。 |

| Cursor | AI駆動開発に特化したコードエディタ。複数ファイルの同時編集や対話型での開発が可能。エディタ全体がAI対応しているため統合度が高い。 (関連記事:Cursorのすべてがわかる!VS Codeとの違い・特徴・機能・始め方を徹底解説) | |

| Windsurf | Cursorと同様の新世代AIエディタ。AIとの共同編集や、プロジェクト全体の構造を理解した高度な提案が強み。 (関連記事:非エンジニアがCursorとWindsurfでサイト更新効率を3倍にした方法) | |

| Cline | 無料で使えるVS Code拡張機能。ローカルでの実行が可能で、企業のセキュリティ要件にも対応。カスタマイズ性も高い。 | |

| ノーコード・ローコード | Bolt.new | 5分でWebアプリを作成できるツール。フロントエンド、バックエンド、データベース、デプロイまで自動で完了する。 |

| v0 | UX/UIに特化した自動生成ツール。プロデザイナーレベルの美しいデザインを、ReactやNext.jsで自動生成する。 | |

| Lovable | フルスタック開発に対応したノーコードプラットフォーム。複雑なビジネスロジックや既存システムとのAPI連携も可能。 | |

| コードレビュー・テスト | CodeRabbit | GitHubやGitLabと連携し、AIが自動でコードレビューを行う。コード品質の向上とレビュー工数の削減に貢献する。 |

| MagicPod | AIがUIを識別し、テストシナリオを自動で作成・実行する。スマホアプリやWebブラウザのUIテスト自動化に強みがある。 (関連記事:テスト自動化ツールMagicPodを実プロジェクトで試してわかったこと) | |

| クラウド型開発環境 | Replit | 環境構築不要のクラウドIDE。共同編集機能や高精度なコード生成機能「AI Ghostwriter」が特徴。チーム開発や教育向けに最適。 (関連記事:【最強AI開発ツール】DifyとReplitで非エンジニアでもすぐに動くアプリを爆速開発する方法) |

| 次世代型ツール | Devin | 「世界初のAIソフトウェアエンジニア」。要件定義からデバッグ、完成までを人の手を介さず自律的に行うことを目指している。 |

| Claude Code | エンジニア向けのコマンドライン型AIツール。ターミナルでの操作が可能で、高度な推論能力とセキュリティを重視している。 | |

| NotebookLM | Google製のドキュメント分析・自動化ツール。要件定義書の自動生成や技術文書の要約に活用できる。 (関連記事:LLMとSLMとLMって何が違うの?3分で開始できるGoogle Notebook LMの使い方講座【初心者向け】) | |

| GEAR.indigo | 日本企業が開発した、日本語での開発に特化したAIプラットフォーム。金融機関でも使える高いセキュリティとレガシーシステム連携が強み。 |

今回ご紹介したツール以外にも、AI駆動開発をサポートするツールは日々増えています。より多くのツールを知りたい場合は、開発ツールに特化したレビューサイトFindy Toolsが提供しているAI駆動開発ツールカオスマップを参考にしてみるのもおすすめです。

AI駆動開発を推進する企業の実践事例

国内におけるAI駆動開発の事例は、IT企業を中心に広がりつつあります。AI駆動開発を組織的に推進している企業をご紹介します。

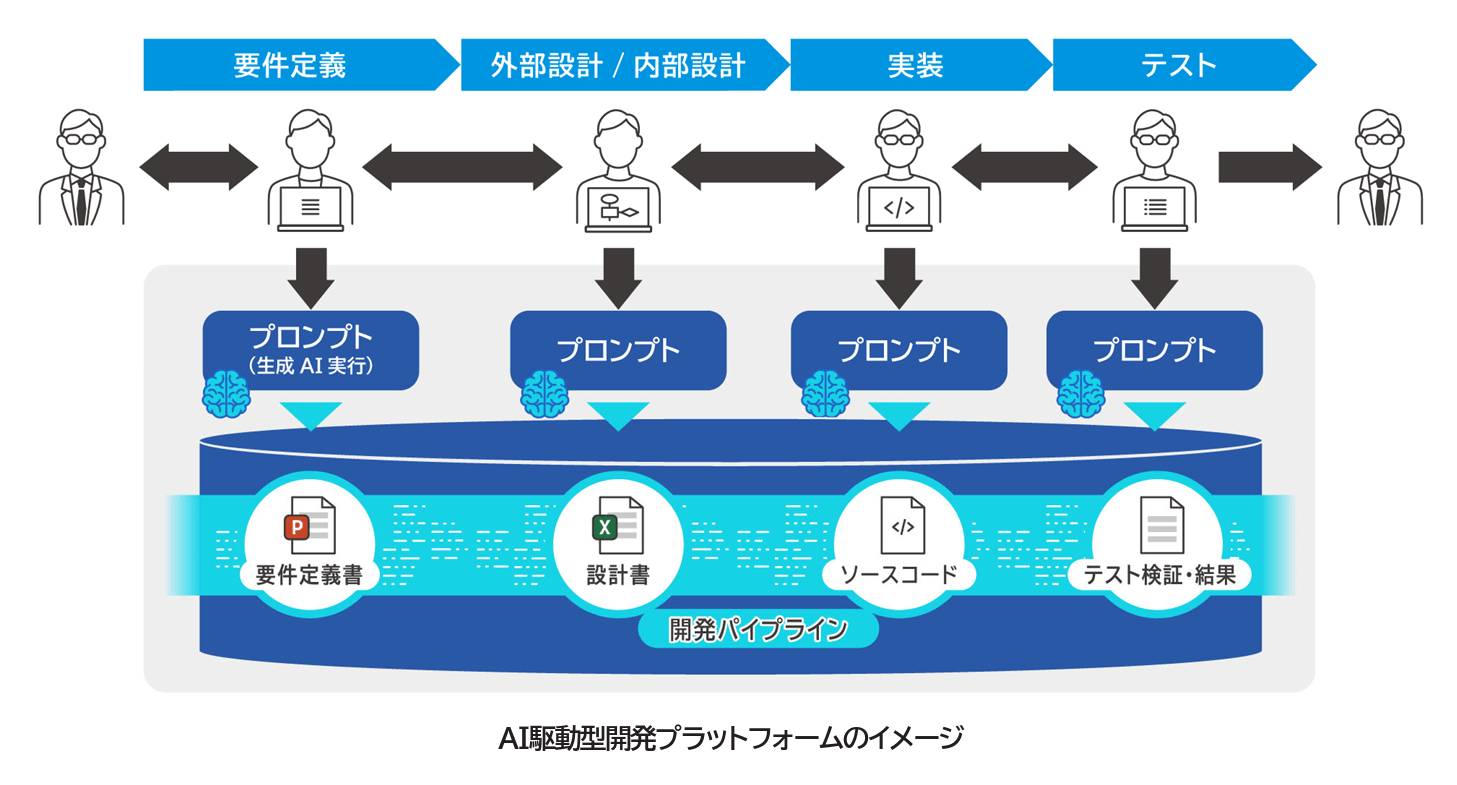

SCSK:AI駆動型開発プラットフォーム化に関する概念実証を実施

大手システムインテグレーターのSCSKは、組織全体で生成AIを最大限に活用することを目的にAI駆動型開発のプラットフォーム化を進めています 。このプラットフォームには、主に以下の3つの機能があります 。

- プロンプト実行機能:生成AIを効果的に利用するためのノウハウが組み込まれており、開発者をサポートします 。

- 生成機能:プロンプト(指示)に基づいてAIが成果物を作成し、開発者が確認できる形で提供します 。開発プロセス全体を通して、AIが情報の一貫性と品質を保ちます 。

- 成果物格納機能(データストア):AIが生成した成果物を、再利用しやすいデジタルデータとして一元管理するリポジトリ機能です。

この一連の仕組みにより、SCSKは開発者の負担を減らし、情報漏洩や特定のAIへの過度な依存といった、生成AIに関するさまざまなリスクを回避することを目指しています。

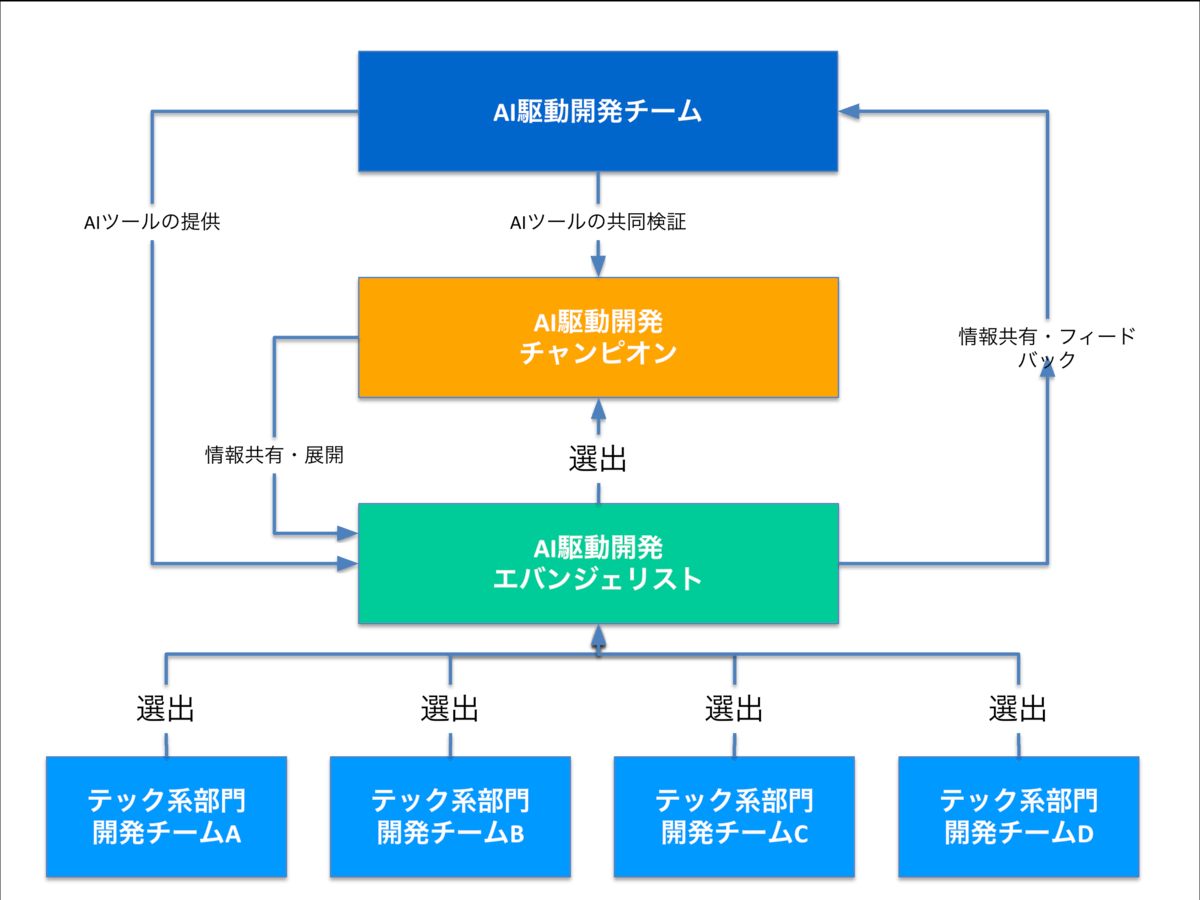

モノタロウ:目指すは生産性2倍!Devin・Cursor・Clineを全社導入

B2B向けECプラットフォームを運営するモノタロウは、自律型AI「Devin」をはじめとする複数のAIツールを活用し、AI駆動開発を本格化させています。

同社は、2024年秋にAI駆動開発の導入に踏み切りました。その背景には、会社の成長に伴うシステム規模の拡大と、業務のスケールが必要になったことがあります。また、社内にデータドリブンな文化が根付いており、10年以上前から約30名のデータサイエンティストが在籍し、AI活用の基盤やアルゴリズム開発を進めてきた実績も大きな強みになっています。さらに、AI技術を単なる流行ではなく不可逆的な変化と認識し、早期かつ大規模に導入して効果検証を行うことを重要視しています。

2023年5月に「GitHub Copilot」を全社で導入したのに加え、2025年3月に専門組織を立ち上げ、Devin、Cline、Cursorの3つの生成AIツールを試用しています。

特にDevinの活用では、インフラ構築のコード(IaC)生成で大きな成果を上げています。コンテナ管理ツールKubernetesで人手で作っていたYAMLファイルの作成をDevinに任せたところ、作業スピードが大幅に向上しました。ある開発チームでは、月に50〜60のタスクをDevinに任せているとのことです。

Loglass:AIと共創し、少数精鋭で開発を加速

次世代型経営管理クラウド「Loglass」を提供する株式会社Loglassは、少数精鋭でスケール感のある開発を目指し、AI駆動開発を組織的に推進しています。2023年には生成AIとLLM(大規模言語モデル)の専任チームを立ち上げ、AI技術の本格導入を始めました。

具体的な取り組みとして、2025年2月に全エンジニアにコード補完ツール「Cursor」を支給したほか、一部のメンバーには自律型AI「Devin」も導入しています。ツールの定着を図るため、「Cursor Rules」の策定やナレッジ共有、社内でのパネルディスカッションを積極的に行い、活用を促しています。

また、同社はAIを仕様モデル化にも活用し、堅牢な設計と品質向上に挑戦しています。AI導入に際しては、半年間で1億円の戦略投資枠を設けるなど、技術と制度の両面から組織全体のスキル向上を図っているのが特徴です。

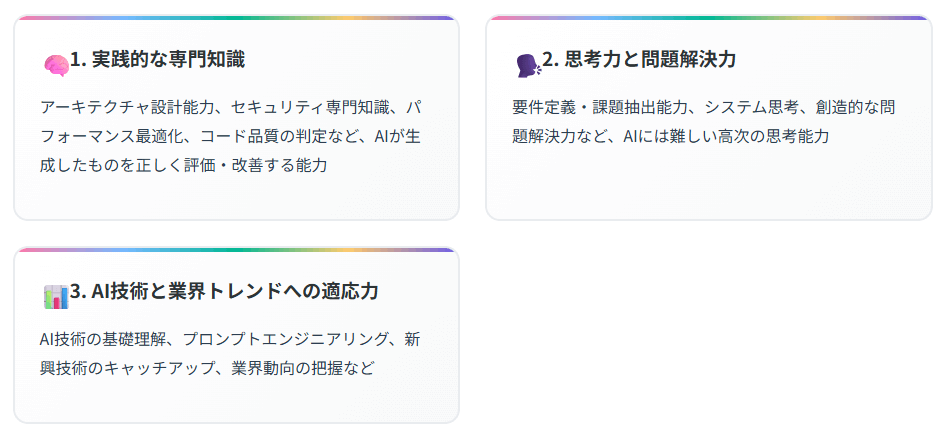

AI駆動開発時代にエンジニアに求められるスキル

AI駆動開発の普及に伴い、エンジニアに求められるスキルセットは大きく変わろうとしています。定型的な作業をAIが担うようになるため、「AIが代替できない価値」を提供できる人材の重要性が増しています。これからのエンジニアには、AIとの協業能力と、より高度な思考力の二つの軸でスキルを磨くことが不可欠です。

1. 実践的な専門知識

AI駆動開発時代でも、深い技術理解は依然として必須スキルです。AIが生成したコードが正しいかを見極め、必要に応じて修正・最適化する能力が求められます。

- アーキテクチャ設計能力:AIは部分的なコードは得意ですが、システム全体の構成設計は人間の領域です。将来の拡張性や技術選択の妥当性を考慮した、高レベルな設計判断が不可欠です。

- セキュリティ専門知識:AIが生成したコードにセキュリティ上の問題がないかを検証する能力は非常に重要です。プライバシー保護(GDPRなど)や、クラウド環境でのセキュリティ設定に関する知識も欠かせません。

- コード品質の判定:AIが生成したコードの可読性や保守性、効率性、そしてセキュリティ面でのリスクがないかを細かくチェックします。

2. 思考力と問題解決力

AIが定型的なタスクを担当する分、人間は創造的な思考と複雑な問題解決に注力することが求められます。

- 要件定義・課題抽出能力:あいまいなユーザーの要求を具体的な機能要件に落とし込み、その背後にある真の課題を見抜く力が重要になります。

- システム思考:部分的な最適化ではなく、システム全体として最も良い解決策を考える視点が必要です。変更が他の部分に与える影響を予測し、コスト・品質・スピードのバランスを取る判断力が求められます。

- 問題解決力:従来の枠にとらわれず、新しいアイデアやアプローチを提案する能力が、イノベーション創出につながります。

3. AI技術と業界トレンドへの適応力

AI技術は日進月歩で進化しています。常に最新の動向をキャッチアップし、変化に素早く適応する姿勢が不可欠です。

- AI技術の基礎理解:AIがどのような仕組みで動いているか、各種大規模言語モデルの特徴を理解し、使い分ける能力が求められます。

- プロンプトエンジニアリング:AIに適切な指示を与え、期待する動作やコードを生成させるための技術。効果的なプロンプト設計により、AIの生成精度を大幅に向上させることができます。

- 新興技術のキャッチアップ:新しいツールやフレームワークを常に調査し、実際に試してみることで理解を深めることが重要です。

- 業界動向の把握:どの技術が普及しそうか予測したり、競合他社の動向を研究したりする能力も、エンジニアの価値を高めます。

これらのスキルを身につけることで、AIを「脅威」としてではなく、「強力なパートナー」として活用し、人間しかできない高付加価値な作業に集中できるようになります。AI駆動開発の時代においても、エンジニアの役割はより重要になっていくでしょう。

まとめ:試行錯誤の現在から実践本格化への転換点

AI駆動開発は現在、試行錯誤の段階から実践本格化の段階へと移行する、大きな転換点にあります。AI技術の進歩に伴い、単なる「効率化ツール」ではなく、開発手法そのものを根本から変革するレベルにまで発達してきました。今後数年で、多くの企業にとって標準的な開発スタイルになると予測されています。

ソフトウェア開発における「産業革命」

AI駆動開発の普及は、ソフトウェア開発業界にとって、まるで産業革命のような大きな変化をもたらします。この変化を「脅威」と捉えるか、「成長の機会」と捉えるかで、今後の競争力に大きな差が生まれるでしょう。

現在(2025年時点)は、先進的な企業や個人がさまざまなアプローチを試している段階です。ツールの能力は週単位で急速に向上しており、コード生成から要件定義まで、適用できる領域が拡大しています。同時に、実際の効果を示す成功事例が蓄積される一方で、課題や限界も徐々に明らかになっています。

今、最も重要なこと

AI駆動開発の技術は日々進歩しています。完璧を求めて導入を先延ばしにするのではなく、まずは小さく始めて経験を積み重ねることが最も重要です。現在が試行錯誤の段階だからこそ、失敗を恐れずに挑戦し、学習し続ける姿勢が何よりも大切です。この記事がAI駆動開発を取り入れるための第一歩になれば幸いです。

アイスリーデザインでは、Cursor・Windsurf・DevinといったAI開発エージェントと、GitHub Copilot や Gemini などの汎用LLMを“開発タスク特化型エージェント”として活用し、開発プロセスの効率化実現する『AI駆動開発支援サービス』を提供しています。AI駆動開発の具体的なソリューションや導入をご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。

AI駆動開発導入をすでに検討され始めている方向けに、概要や注意点をまとめた資料をご用意しました。

従来の開発手法との違いや、今導入するべき理由、そしてAI駆動開発の経営的メリットまで網羅しています。

導入可否が判断できるチェックシート付資料を、無料でダウンロードいただけます!

> 経営者が押さえておくべきAI駆動開発ハンドブック