2025年7月17日(木)、株式会社セミナーインフォ主催で「ユーザー体験を最大化する金融UI/UX戦略」が開催されました。

顧客接点の多様化が進む金融機関にとって、UI/UXは重要な戦略課題です。顧客ニーズの多様化や非対面チャネルの拡充に伴い、顧客起点のUI/UX設計の重要性が高まっています。本イベントでは、こうした課題に対し、先進企業がUI/UXや顧客体験価値を向上させる取り組みについて解説し、弊社アイスリーデザインからは代表取締役社長 CEOの芝 陽一郎が登壇しました。

この記事は、『金融機関のUI/UX向上を阻害する大きな要因と対応策』と題した登壇内容を詳細なレポート形式で再編集したものです。

金融機関のUI/UX向上において、なぜ多くのプロジェクトで同じような課題が繰り返されるのか。海外の金融アプリと日本のアプリとでは何が違うのか。そして、それらの課題を根本的に解決するためには、どのような具体的かつ実践的なアプローチが必要なのか。

25年間にわたり金融機関向けシステム開発に携わってきた、芝の豊富な経験と実績を基に語られた内容をお届けします。

- 金融機関でUI/UX改善に取り組む意思決定者や役員の方

- 経営企画、営業企画、システム企画など、デジタル変革を推進する主要な企画部門の方

- マーケティングや販促、Web、CXなど、顧客体験向上に取り組む主要なマーケティング部門の方

- デザイン戦略、UI/UXデザインなど、プロダクトの改善を担う主要なデザイン部門の方

株式会社アイスリーデザイン 代表取締役社長 CEO 芝 陽一郎

早稲田大学人科学研究科修士課程卒業。新卒で野村総合研究所にて金融機関向けのシステムコンサルティング業務に従事後、ソフトバンクにて海外ベンチャーキャピタルとの折衝、投資案件のデューデリジェンスを担当。当時ソフトバンクグループ会社内の最年少役員。その後、一部上場企業を対象に投資事業ポートフォリオ再編、バイアウトのアドバイザリー業務を提供、複数のIT企業の役員歴任。2011年より株式会社アイスリーデザインの営業を開始し、代表取締役社長 CEOとして事業を牽引。

日本の金融機関アプリのUI/UX向上を阻害する2つの要因

実際に私たちが金融機関とのプロジェクトを進める中で感じる課題として、UI/UX向上を阻害する大きな要因は、主に2つあると考えています。

1.UX重視か、それとも社内政治と忖度重視か

プロジェクト当初は「UI/UXのプロの御社にお任せします」という姿勢で、ユーザー体験を重視して始まることがほとんどです。しかし、進めるうちに社内の力学や特定の部門への忖度が介入し、本来目指すべきユーザー体験が歪んでしまうことが多々あります。実際にあったプロジェクトでは、「結局、どっちでやるんですか?」と確認せざるを得ない状況になったこともあります。これは、多くのプロジェクトで直面する課題だと思います。

2.テクノロジーのギャップ

もう一つの大きな壁は、テクノロジーサイドにあります。UI/UXを考慮したデザインプロトタイプをつくっても、実現フェーズにおいて支障をきたし、実現が難しくなるケースは少なくありません。昨今のデジタルプロダクトではモダンアプリケーションが前提となりますが、金融機関のバックエンドシステムとの接続でさまざまな制約が生まれ、「実現できません」という結論になってしまうことがあるのです。

モダンアプリケーションとは?

従来型のアプリケーションに比べて、最新の技術や開発手法を取り入れ、柔軟性・拡張性・運用効率を重視したアプリケーションのこと

モダンアプリケーションについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

> 【初心者向け】モダンアプリケーションとは? 定義や構成要素、メリットを優しく解説!

多くの金融機関が長年利用してきた基幹システムは、安定性と堅牢性を重視したシステム開発手法で構築されています。これに対し、ユーザー体験を重視するフロントサイドのシステムは、迅速な機能改善や柔軟な連携(アジャイル)を可能にしたモダンアプリケーションの技術を前提としています。開発思想ならびに利用されている技術が異なるため、対応できる会社も異なります。

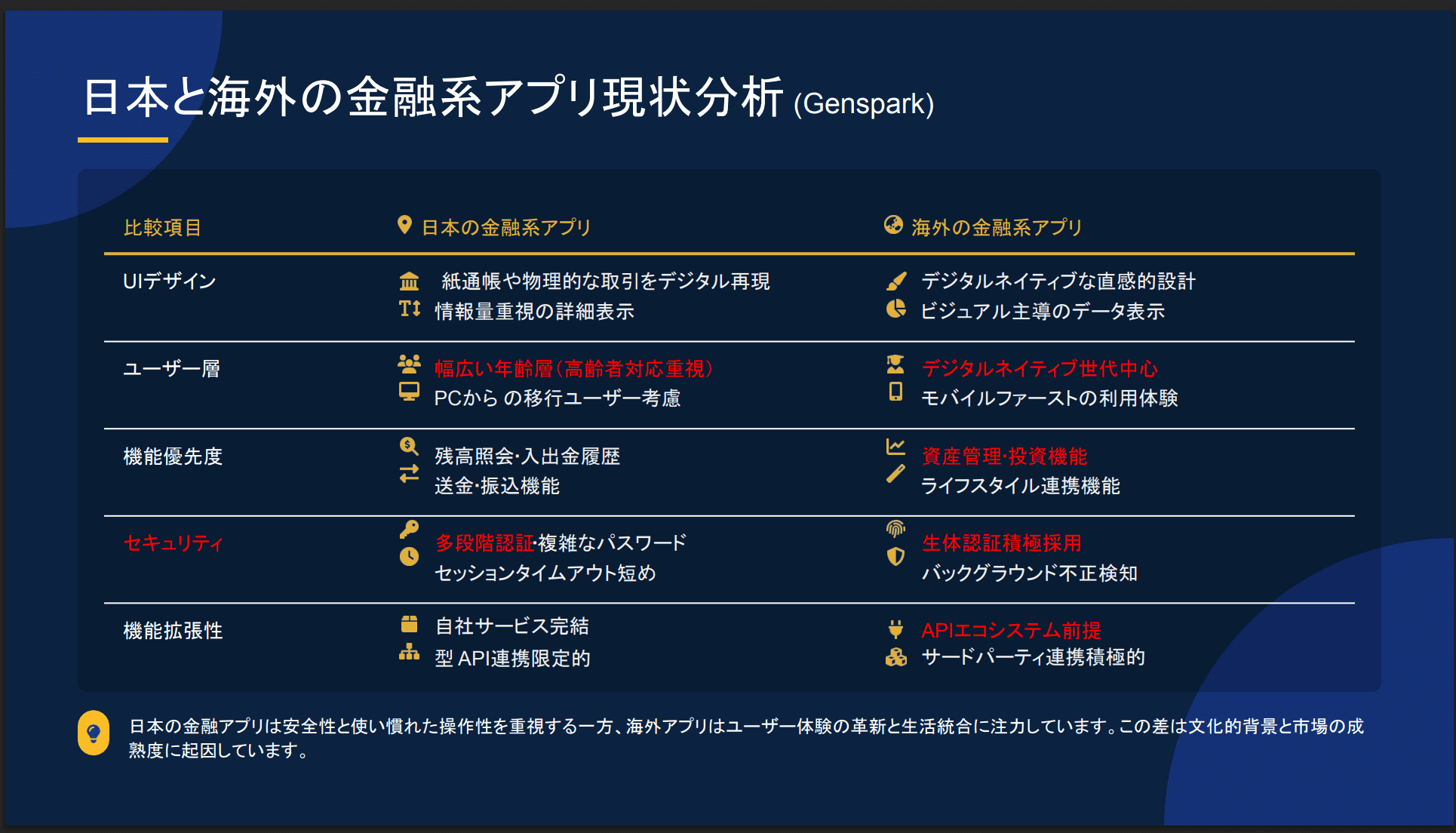

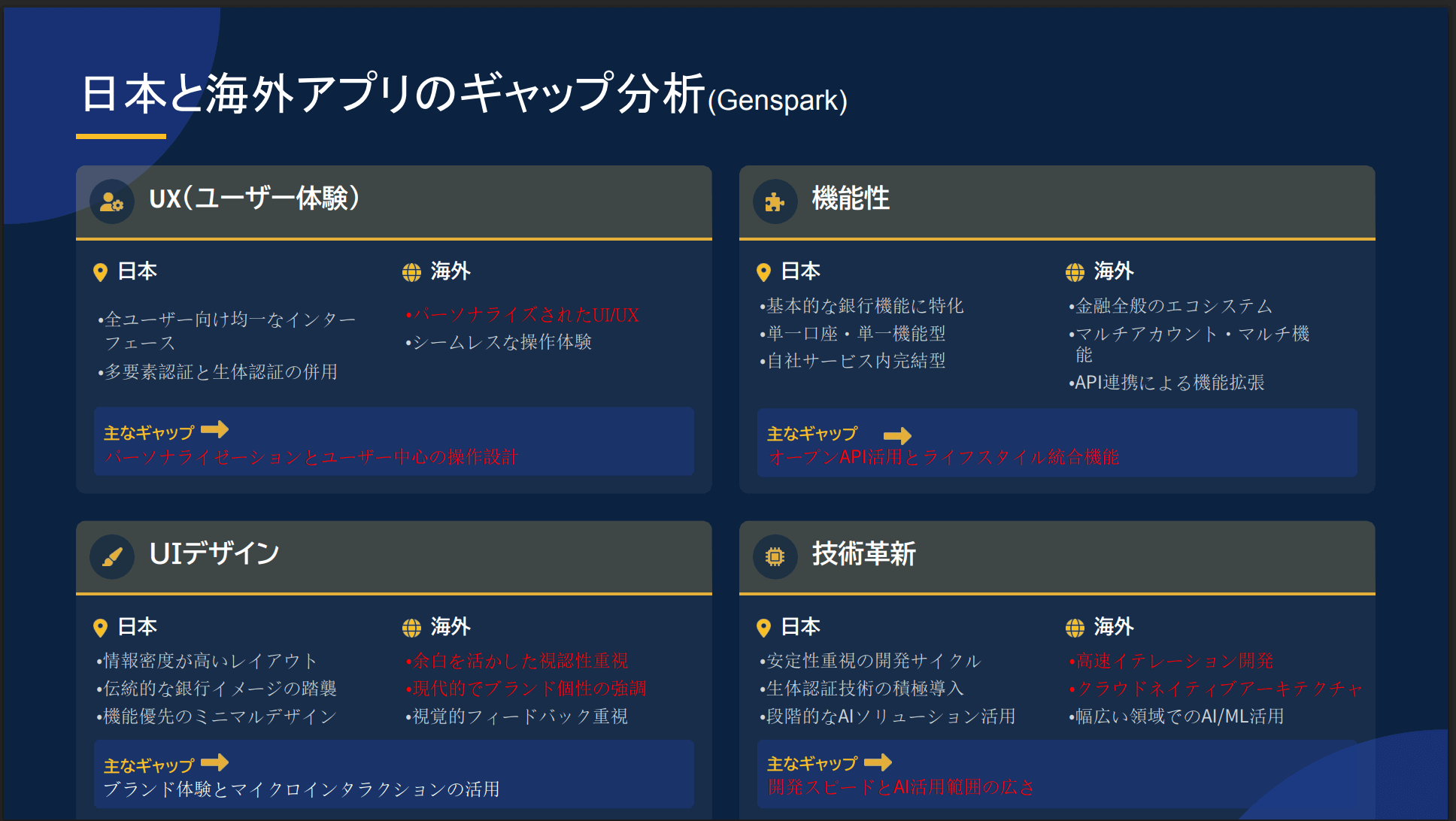

改めて日本と海外の金融機関のアプリを比較

これらの課題を紐解くため、まずは現状を把握すべく、AI検索エンジン「Genspark」を使って日本と海外の金融アプリを比較分析してみたところ、以下の表の通り、いくつかの大きなギャップが見えてきました。

たとえば、セキュリティについて、日本の金融機関アプリではコスト面から多段階認証や複雑なパスワードに頼ることが多く、各証券会社のアプリでログインするのがとても大変という状況が生まれています。その一方で、海外の金融機関アプリでは、生体認証が積極的に採用されているケースが多く見られます。

また、機能拡張性については、日本では独自APIを用いた金融機関との接続が進んでいるものの、自社サービス内で完結させる傾向が強い印象です。その一方で、海外では金融機関やフィンテックが積極的にAPIエコシステムを活用し、拡張性を重視する流れが広がっています。

APIエコシステムとは?

APIを通じて企業やサービス同士がつながり、価値を共創する仕組みのこと

ただし、デジタルプロダクトに対する取り組みには国内の各金融機関も力を入れ始めています。主要金融機関のアプリをAIで分析すると、銀行・証券・カード各社はいずれも概ね高評価を得ており、アプリの更新頻度とストア評価に相関が見られます。特にカード会社はユーザーコメントが多く、各社がデジタル戦略においてプロダクトへ真剣に向き合っている姿勢が表れています。

国内でも「みんなの銀行」や「iBank(Wallet+)」のように、海外アプリに引けを取らない洗練されたデザインとAPIアーキテクチャを実現している事例が出てきており、日本の金融機関のアプリも確実に進化していることがわかります。

対応策①:社内政治と忖度の壁をどう超えるか?

社内政治や忖度といった課題を乗り越えるためには、「ユーザーファーストで、多様な部門を巻き込む」ということが必要だと考えています。

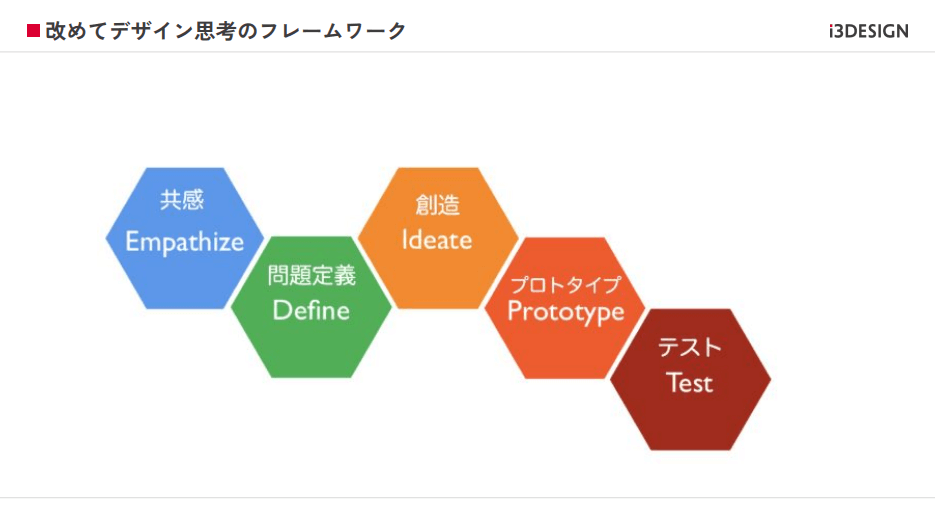

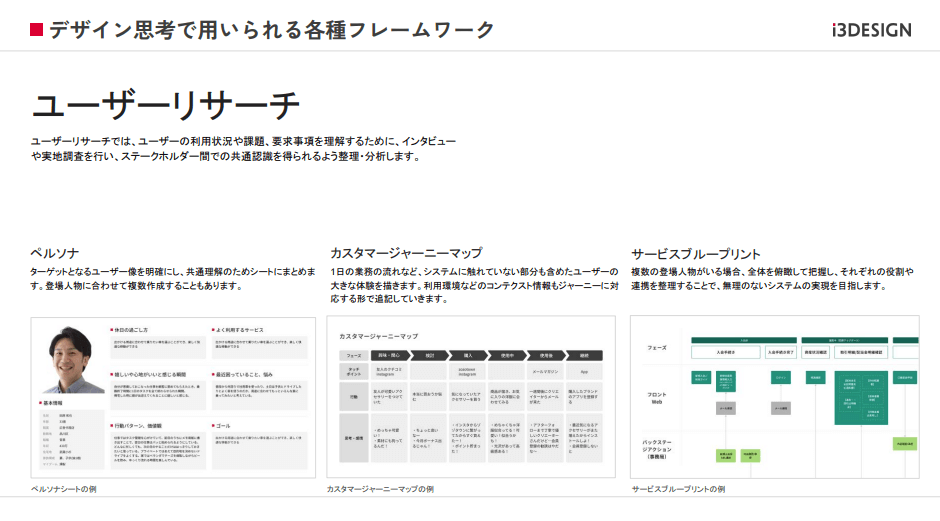

デザイン思考の「共感」を醸成する

デザイン思考のプロセスにおいて、特に重要なのが初期段階の「共感(Empathize)」です。これは担当部門だけでなく、関連する全ての部門がユーザーリサーチをした上で「ユーザーが本当に困っていること」を深く理解し、共通認識を持つこと。デザイン思考は「創造」と「プロトタイプ」に目が向きがちですが、この最初の「共感」を組織全体でどれだけ醸成できるかがプロジェクト成功の鍵を握ります。

デザイン思考とは?

ユーザーの視点に立って、課題の発見から解決までを反復的に行うアプローチ

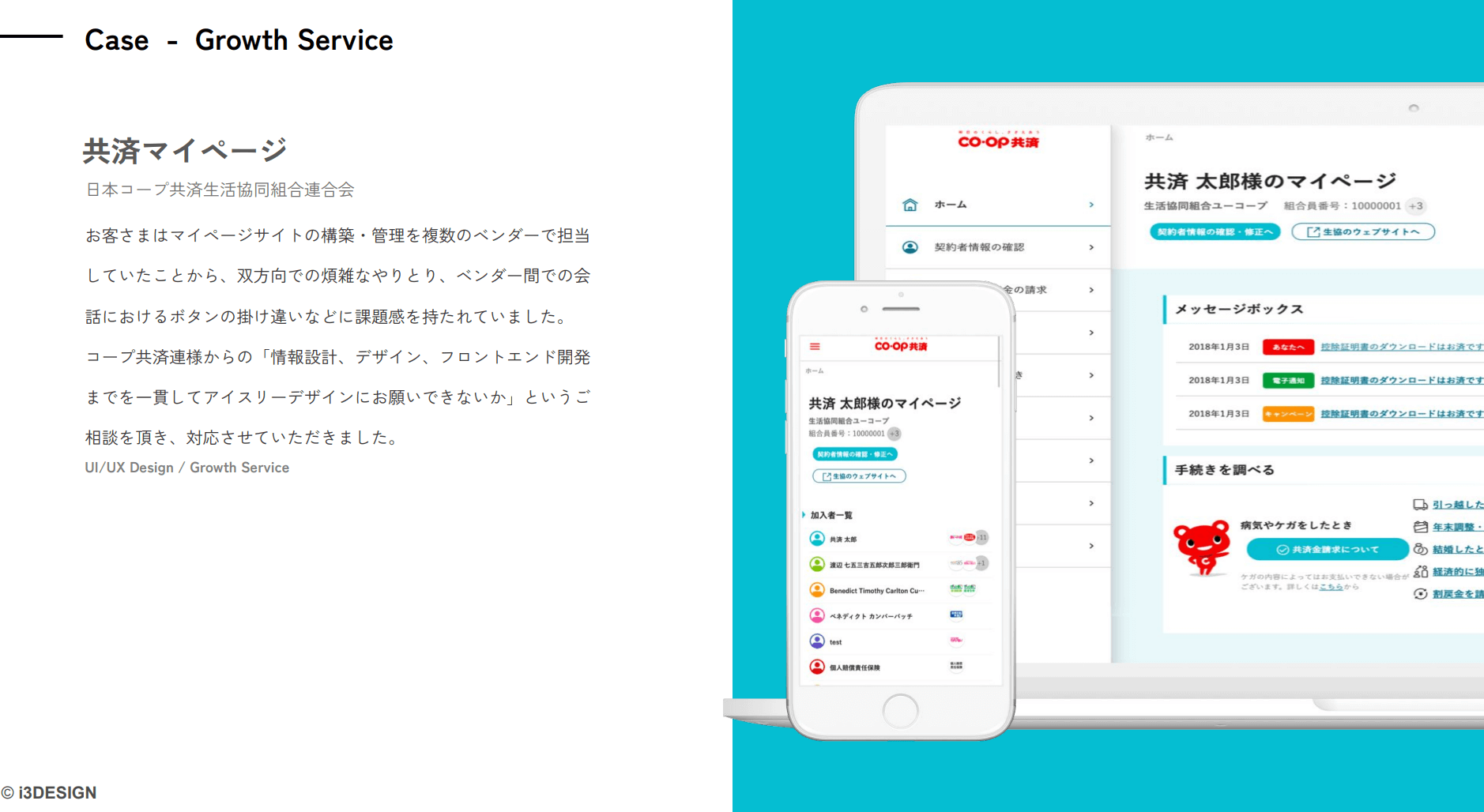

実際の成功事例として、アイスリーデザインでは長年お付き合いのある「日本コープ共済生活協同組合連合会」様のマイページリニューアルプロジェクトで、この手法を実践しました。企画やコールセンター、システム開発などのあらゆる部門を巻き込み、実際に共済に加入するまでの店舗での体験から申し込み後の体験まで、全員でユーザー体験をなぞっていただきました。

この取り組みの結果、「コミュニケーションコストが大幅に削減された」という評価をいただいています。最初の段階から関連部門を巻き込むことで、「なぜこの変更が必要なのか」を全員が理解している状態になり、開発スピードの向上にもつながったのです。

デザイン思考とアジャイル開発の関係性

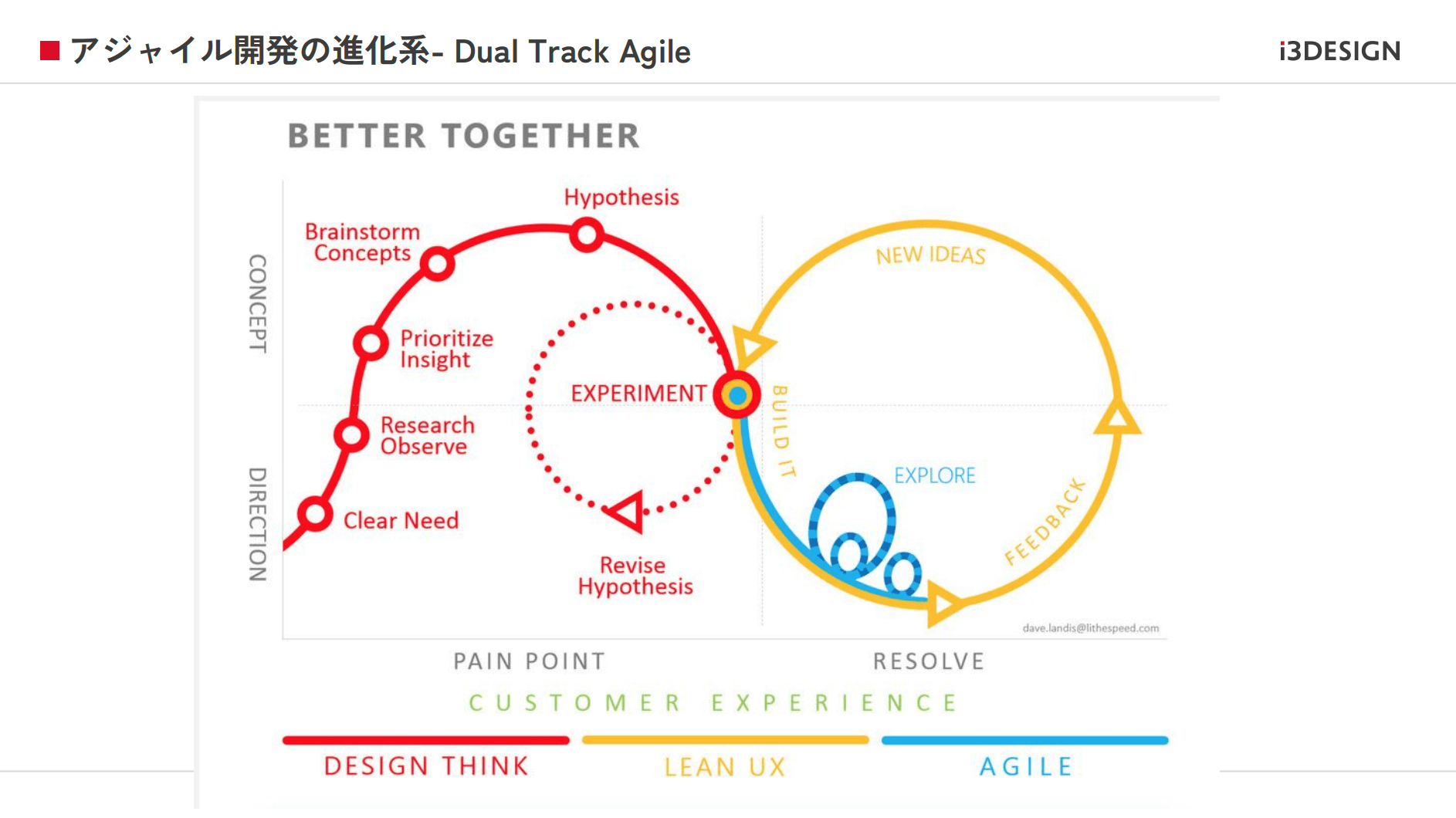

では、この「共感」を具体的なプロジェクトでどのように扱っていけば良いのでしょうか。そのための手法として、デュアルトラックアジャイルという考え方があります。

これは、デザイン思考で得られたユーザーのインサイトやプロトタイプを、アジャイル開発の短いサイクルで素早く実装・検証していくものです。

「誰が言ったか」ではなく「ユーザーがどう反応したか」で判断する仕組みを作ることができるため、社内政治や忖度の介入を排除することができます。このように論理的な流れを構築することで、真のユーザーファーストを実現しながら、プロジェクトをスムーズに進めることが可能になるのです。

対応策②:テクノロジーの壁をどう突破するか?

システム制限という技術的な壁を突破するには、「実現スピードと柔軟性を可能にする技術基盤」と、それを「実行できるチーム体制」の両方が不可欠です。この両方がないと「もっとUI/UXを良くしたい」と思っても、「変更は半年後か1年後です」という状況となり、実行性のないプロジェクトになってしまいます。

海外勢の開発は、いわゆるSIerに依存するよりも、内製化部隊が中心となって進められるケースが多いのが特徴です。自社内に開発チームを置くことで、迅速な対応を可能にしています。

この違いは、高速イテレーション開発やクラウドネイティブなアーキテクチャ、デザインシステムといった技術基盤の差として現れています。UI/UXの改善を素早く進めるには、外部ベンダーに依存せず、自社のチームで開発と改善を高速で繰り返せる体制、そしてそれを可能にする技術基盤を持つことが鍵となるのです。

高速イテレーション開発とは?

短いサイクルで試作・検証・改善を素早く繰り返す開発手法のこと

デザインシステムとは?

UI部品やデザインルール、スタイルガイドを体系的に整理した共通基盤のこと

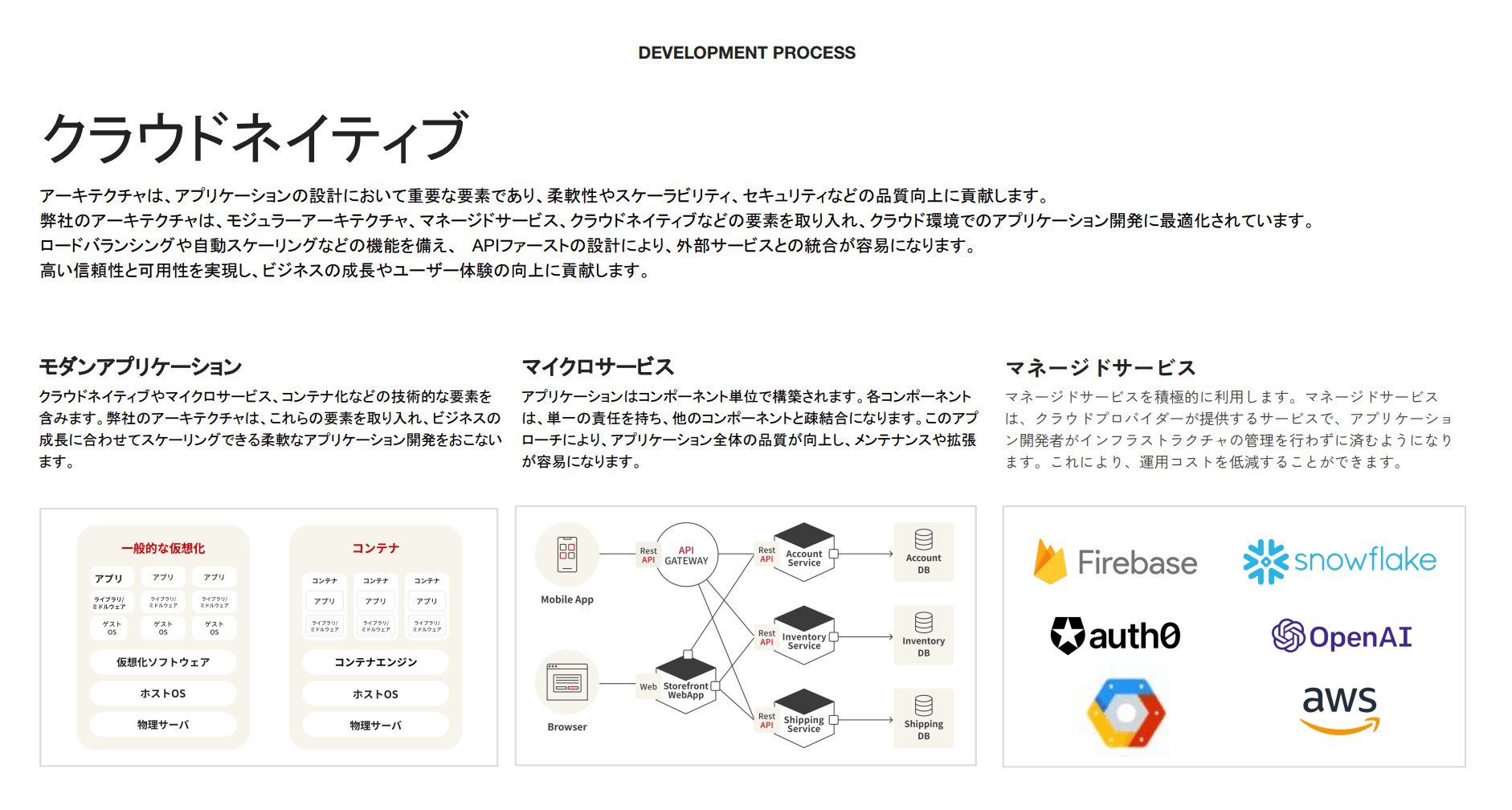

1. クラウドネイティブ基盤

クラウドネイティブとは、クラウドの特性を最大限に活かして、アプリケーションを素早く構築・実行するためのアプローチです。

これは、オンプレミス環境のようにサーバーの調達から構築までを何ヶ月もかけて行うのではなく、クラウド上のリソースを必要な時に必要なだけ利用できるため、開発・改善のサイクルを圧倒的に短縮できます。

この基盤は、モダンなアプリケーションを迅速に開発するために、特にDockerを中心としたコンテナや、機能を小さな単位に分割するマイクロサービスといった技術を組み合わせて成り立っています。また、クラウド事業者が提供するマネージドサービス(サーバーやデータベースなどの運用・管理を代行するサービス)を積極的に活用することで、開発チームはインフラ管理の負担から解放され、UI/UX改善などのアプリケーション開発に集中できます。

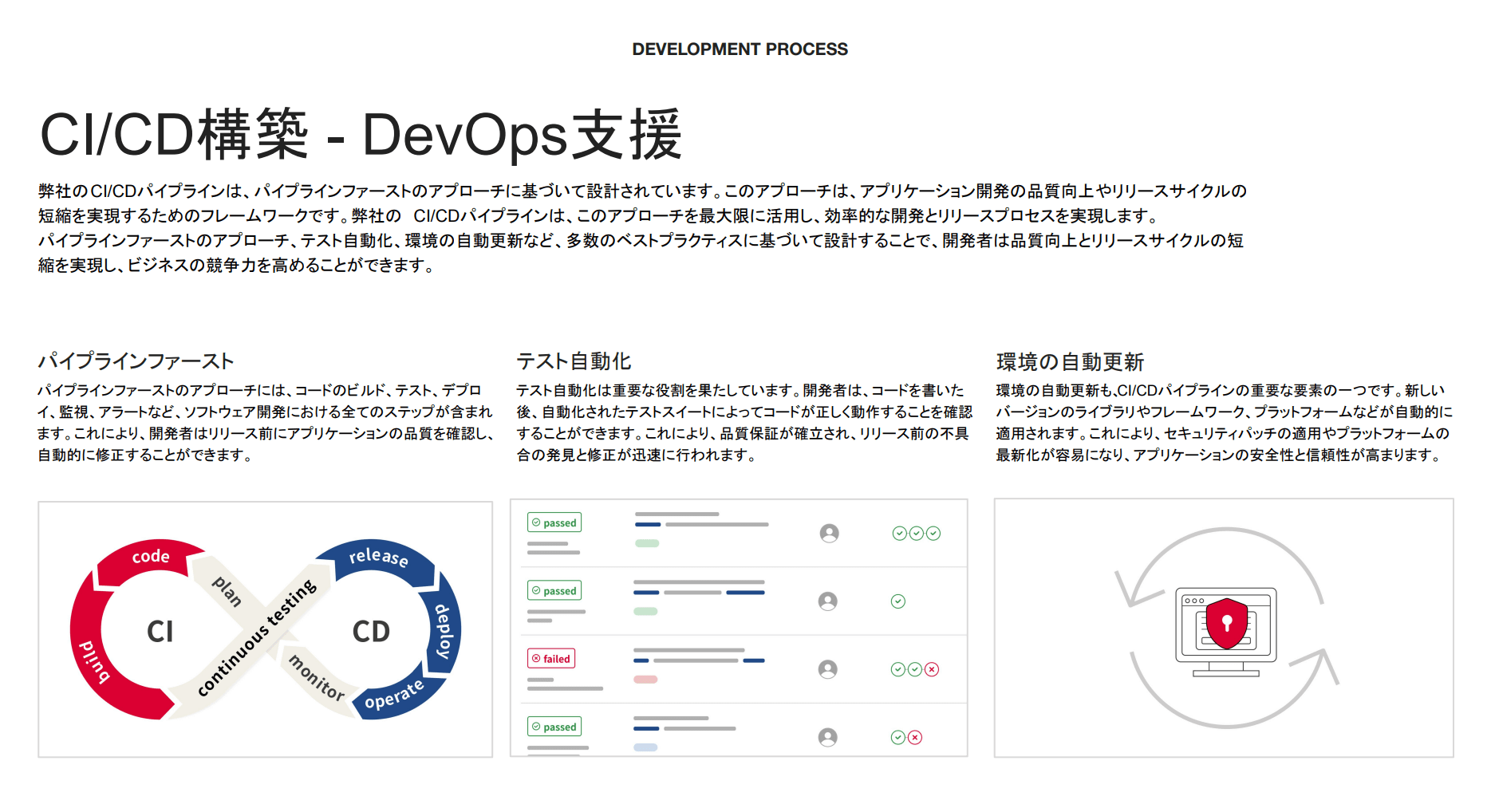

さらに、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)を組み込むことで、コードの変更を自動的にテストし、本番環境に反映できる仕組みが整います。このように、システムアーキテクチャ次第で開発のスピードや柔軟性が大きく変わるため、技術的な側面からもユーザーファーストな体制を築くことが不可欠なのです。

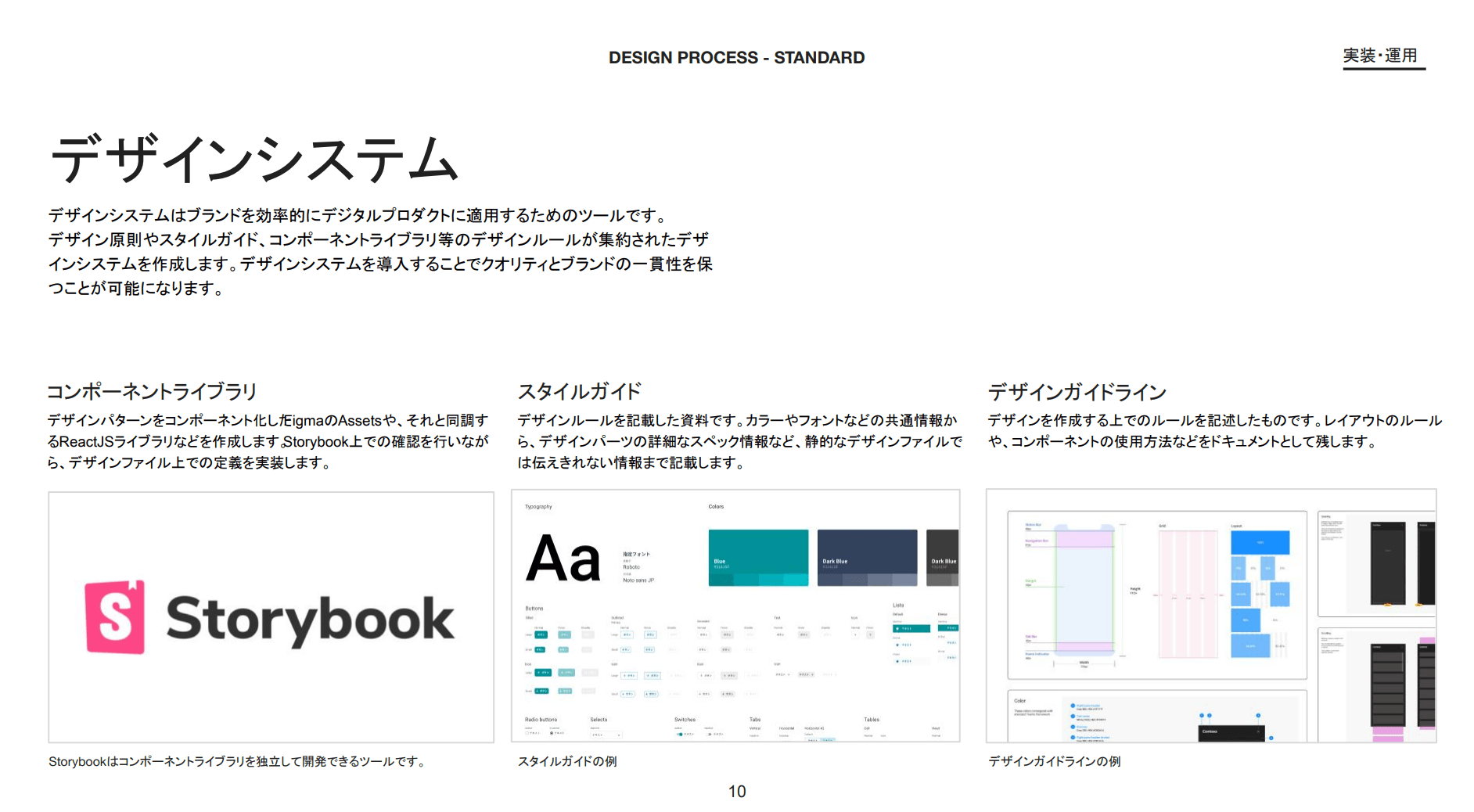

2.デザインシステムの導入

昨今、金融機関だけでなく製造業の大手企業からも「デザインシステムを導入したい」というご相談が非常に多くなっています。各社が個別にデジタルプロダクトを作ってきた結果、統一性がなくなっているためです。

デザインシステムとは、コンポーネントやルールを決めることで、すべての画面をイチからデザインしなくても済む仕組みです。デザイナーが毎回デザインするのではなく、コンポーネントルールに基づいてエンジニアがどんどん実装していけるので、デザインから実装までの時間が大幅に短縮されます。そのため、一部の先進的なIT企業では「デザインツールを使わず、ソースコードから直接デザインをつくったほうが早い」という動きも出てきており、このような最新の技術トレンドをいかに取り込んでいくかが重要なポイントです。

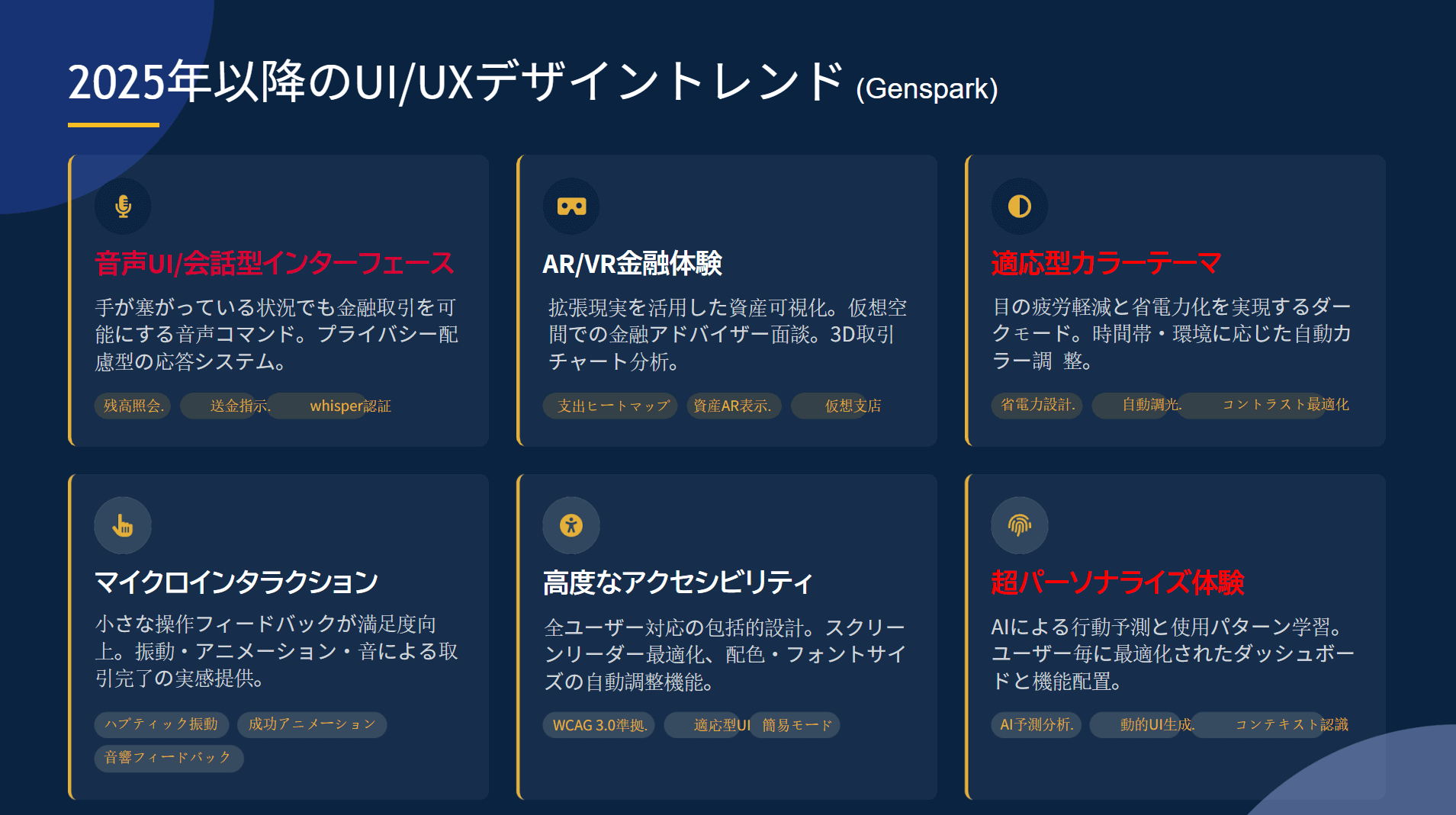

2025年以降のUI/UXデザイントレンド

2025年以降のUI/UXデザインは、従来の視覚的なインターフェースから大きく変化していくと考えられます。

1. 音声UIの普及

これまでGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)が主流でしたが、今後は音声によるUIがより重要になります。生成AIの普及に伴い、ユーザーは画面を開かずに音声で操作を行うことが増えていくでしょう。例えば、スマートスピーカーに話しかけて銀行の残高を確認するなど、音声インターフェースがUXの中心になる時代が来ると予想されます。

2. 超パーソナライズ体験

AIの進化により、ユーザー1人ひとりに最適化された「超パーソナライズ体験」が実現します。単なるチャットボットではなく、人間と区別がつかないほどリアルなAIエージェントが、資産形成のサポートなど、より専門的で個人的なサービスを提供するようになるでしょう。

3. AR/XR技術の活用

まだ浸透は難しいものの、AR(拡張現実)やXR(クロスリアリティ)技術もUI/UXの新たな領域として注目されています。これらの技術を活用することで、現実世界とデジタル情報を融合させた、より没入感のある体験設計が可能になります。

これらの新しい技術トレンドをいかに取り込んでいくかが、今後のUI/UXデザインにおける重要な課題となります。単に既存のUIを改善するだけでなく、次の時代を見据えた発想が求められているのです。

アイスリーデザインのソリューション

金融機関のDX推進において各社の現在地が大きく異なる中で、高いハードルを感じる企業様に、アイスリーデザインは上流の戦略からプロダクトの開発、デザイン、グロース支援まで一気通貫で対応し、課題に即した最適なソリューションをご提供しています。

開発内製化支援からクラウドネイティブ基盤の構築、生成AIを活用した開発スピードの向上まで幅広くサポートいたします。

デジタルプロダクトデザインの分野ではUI/UX改善に加え、デザインシステムの構築・運用を手掛けています。導入を検討する企業や、既存システムをより効率的に運用したい企業のニーズに対し、国内トップクラスの実績とノウハウで課題を解決しています。

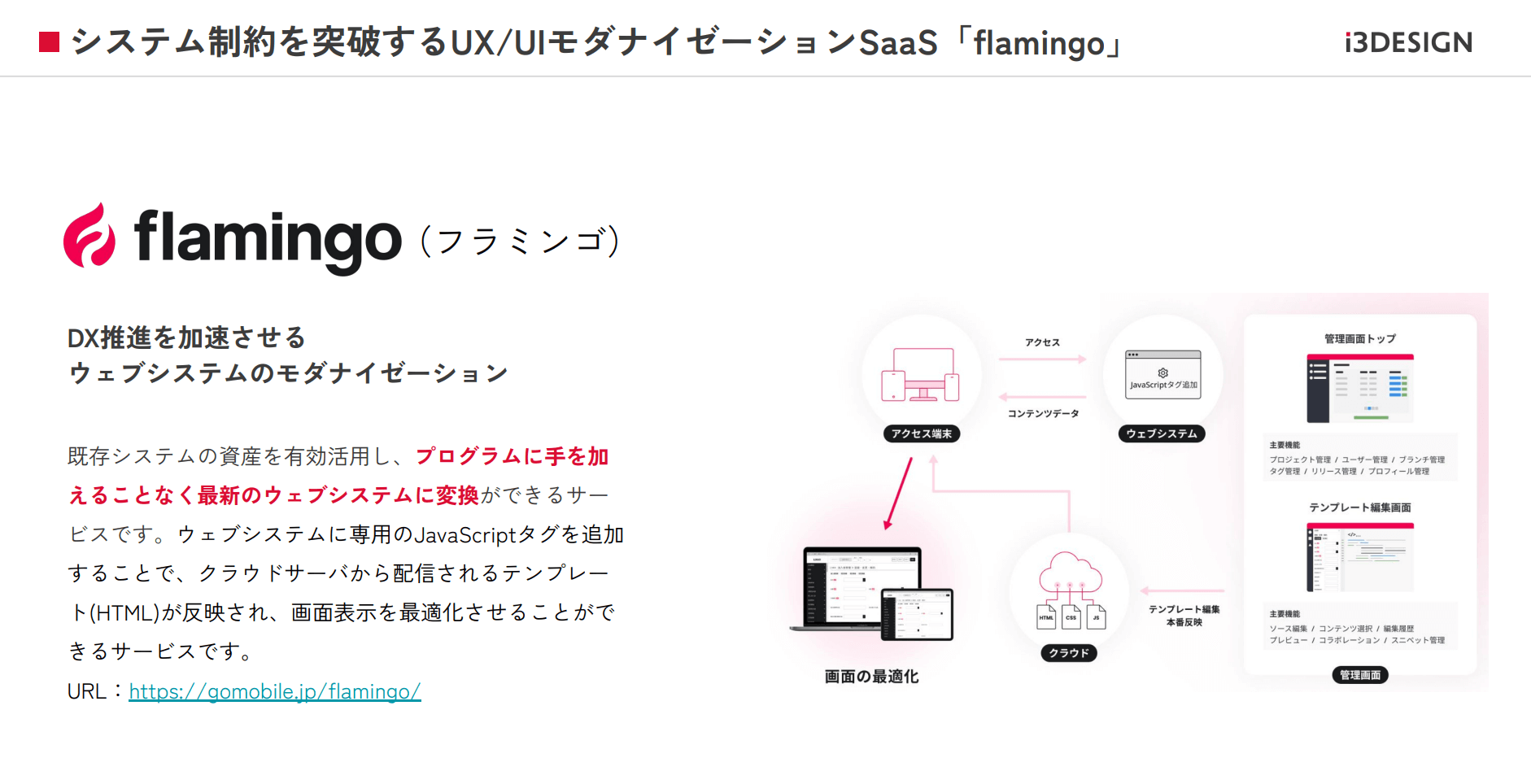

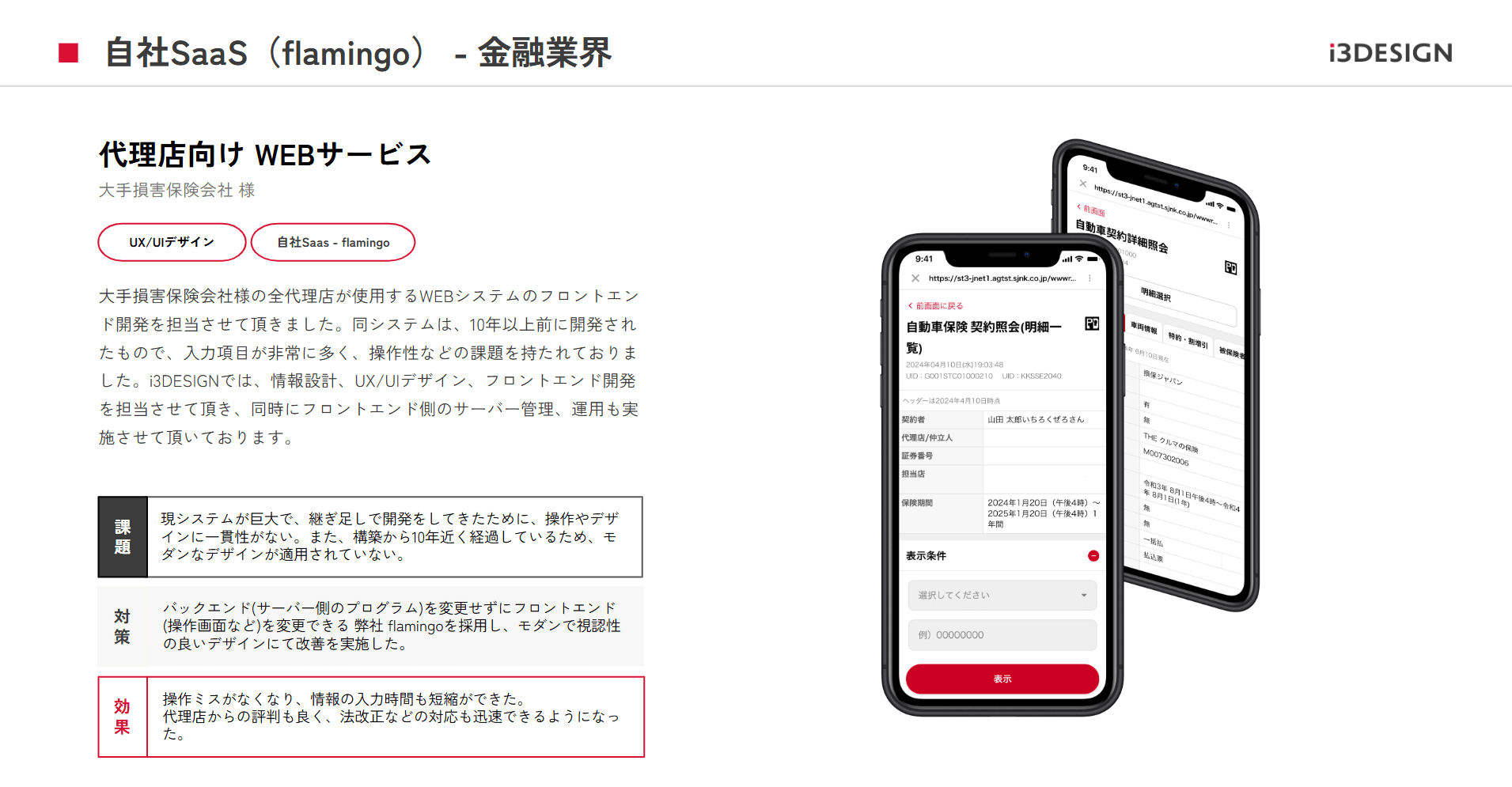

独自のUX/UIモダナイゼーションSaaS「flamingo」では、バックエンドを変更せずに古いWebシステムの表側だけをモダナイズでき、金融機関の厳格なセキュリティ要件にも対応可能です。

また、AI導入支援では個別の勉強会も実施しており、「AIの進化が早すぎて社内の開発チームが追いつかない」という課題に対し、最新のAI活用方法を具体的にお伝えしています。

まとめ:金融機関のUI/UX改善は二極化が進行中

「みんなの銀行」や「iBank(Wallet+)」のように、海外金融機関と肩を並べるレベルで進化しているアプリもある一方で、従来型システムや社内政治の壁を乗り越えられず、なかなかデジタル戦略を推進できていない企業も少なくありません。ここ数年で、積極的に注力する企業は一気に進化を遂げる一方、取り組みが進まない企業との差はますます拡大しており、今後この傾向はさらに強まると考えられます。

「まだ十分に注力できていない」「どこから手をつけるべきかわからない」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。どのステージにいる企業様でも、現状を整理し、無理なく実行可能な計画を共に描くことが第一歩です。

私たちは、上流戦略の策定からデザイン、開発、クラウドネイティブ基盤の構築、そして生成AIを活用した高速化まで、一気通貫で金融機関のデジタル変革を支援しています。