「この新規事業アイデア、本当に成功するのか?」

「頭の中にはイメージがあるけれど、うまくチームに伝わらない…」

「新しい技術を試したいけれど、実現できるか不安…」

もしあなたが今、このような悩みを抱えているなら、その解決策は「プロトタイプ」かもしれません。プロトタイプとは、製品やサービスのアイデアを本格的に開発する前に、実際に動く形にすることです。これにより、時間やコストをかけずにアイデアの可能性を素早く確認できます。

事業の立ち上げや既存プロダクトの改善を進める中で、不確実性やコミュニケーションの課題はつきものです。しかし、プロトタイプを活用すれば、これらの課題を乗り越え、より確かな一歩を踏み出せるようになります。

この記事では、プロトタイプの概要やプロトタイプが必要となるケースについて具体的に説明しています。さらにプロトタイプがどんな課題を解決できるのかを分かりやすく解説します。アイデアを形にしたい、仮説検証の方法に悩んでいるという方はぜひご参考ください!

- プロジェクト開始前に市場価値や実現可能性を先に知りたい

- 事業計画書だけだと効果的に決裁者に伝えられない

アイデア出しや企画書作成の過程で、こんなお悩みはありませんか?

それプロトタイピングで解決できます!

アイスリーデザインがご提供する、アイデアを素早く形にするためのプロトタイピングサービスの詳細はこちら

> 今すぐサービス資料をダウンロード!

プロトタイプとは?アイデアを「素早く形にする」手法

「プロトタイプ」と聞くと、まだ完成していないものの試作品というイメージを持つかもしれません。まさにその通りで、プロトタイピングとは、新しい製品やサービスを開発するプロセスにおいて、アイデアやコンセプトを具体的な形にして、解決すべき課題に対する仮説を検証するための手法です。

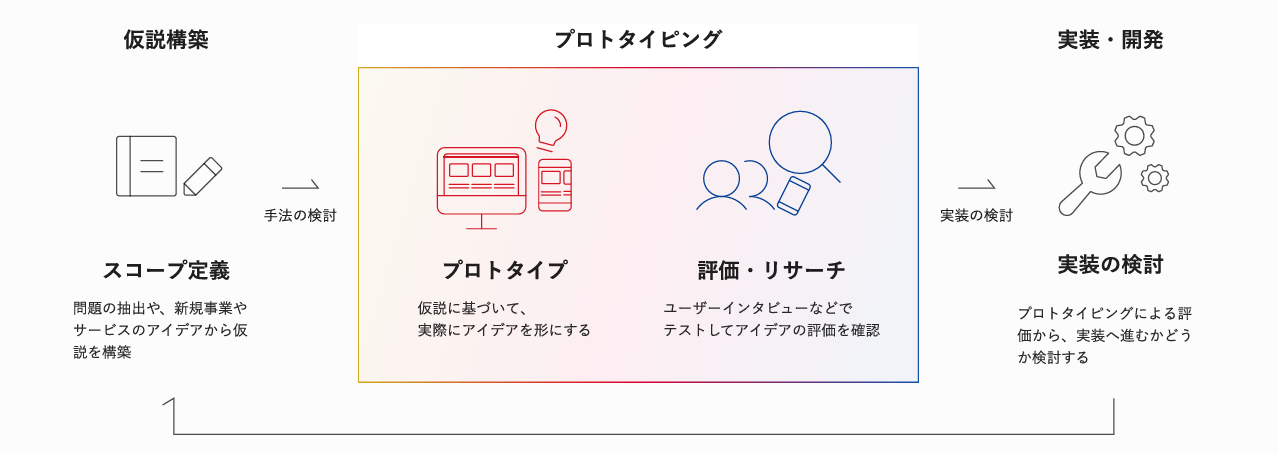

もう少し詳しく言うと、「仮説構築」「プロトタイピング」「実装・開発」という大きく3つのステップで進められます。

- 仮説構築:解決したい問題を見つけたり、新規事業やサービスのアイデアから仮説を立てます。

- プロトタイピング:立てた仮説に基づいて、実際にアイデアをプロトタイプという形で作成します 。そして、ユーザーインタビューなどを行いながら、作成したプロトタイプをテストし、アイデアの評価を確認する「評価・リサーチ」を行います。

- 実装・開発:評価結果を受けて、本格的な実装・開発に進むかどうかを検討します。

このように、プロトタイピングは、いきなり時間やコストをかけて開発に着手するのではなく、まず小さな形で試してみて、市場の反応やユーザーのニーズを確かめるための重要なプロセスなのです。これにより、開発後の手戻りや、せっかく作ったものが誰にも使われないというリスクを大きく減らせます。

「なんだか難しくて大変そう…」そう思ったあなた!

まずは無料でプロに相談してみませんか?

詳細が決まっていない段階の、頭を整理するための壁打ち相談も大歓迎です。

\無理な営業は一切なし。ぜひお困りごとをお聞かせください!/

プロトタイプが必要になる場面や効果的なケース

プロトタイプは、アイデアの検証からチーム内の共通理解を深めるまで、さまざまな場面で力を発揮します。漠然とした不安を解消し、プロジェクトを成功に導くための具体的な手法として、プロトタイプは欠かせません。

ここでは、具体的なケースを挙げながら、プロトタイプがどのように役立つのかを見ていきましょう。

新しいサービスやアプリ立ち上げ時

たとえば、新しい旅行プラン提案アプリを開発する際、「ユーザーがどんな情報に興味を持つか」「予約までの操作で迷わないか」などの仮説を検証するためにプロトタイプを作成し、ユーザーテストを行います。結果として、ユーザーの反応や改善点を早期に把握し、開発の初期段階でUIや機能の改善につなげられます。

複数の設計案がある場合の比較検討

一例として、地域密着型の不動産情報サービスでは、異なる検索動線案(ユーザーが物件を見つけるまでの手順)を複数用意し、クライアントやテストユーザーに評価してもらうためにプロトタイプの活用が可能です。複数案の優劣や課題を可視化でき、最適な設計を早く絞り込むことができます。

業務システムや複雑なBtoBサービスの要件伝達

機能が複雑なプロジェクト管理システムの開発では、プロジェクト関係者同士で機能の理解やユーザー体験(UX)を具体化するためにプロトタイプが有効です。抽象的な仕様書だけでは伝わりにくいUIや動作イメージを、目に見える形で共有でき、誤解や手戻りを未然に防ぎます。

医療・IoTなどの高度なユーザビリティ検証

たとえば、フィットネス機器と連携するアプリを開発するケースです。プロトタイプと実機テストを繰り返すことで、利用者の細かなニーズやUIの使いやすさ、継続して利用してもらうための心理的なハードルを発見し、改善につなげることができます。結果として、アプリの利用満足度や利便性を大きく向上させられます。

新規事業・アイデア検証(価値検証、PoC)

特に新規サービスやプロダクトの立ち上げなど、不確実性が高い「どんな価値が受け入れられるか分からない」段階において、仮説・価値の実証(PoC)としてプロトタイプを活用することが非常に効果的です。早い段階でフィードバックを得て方向修正できるため、失敗するリスクや無駄な開発投資を大幅に抑えられます。

部門横断プロジェクトや外部クライアントとの合意形成

製品開発の早期にプロトタイプを提示することで、他部署・クライアントから具体的なフィードバックを集めやすくなり、共通認識の形成や意思決定のスピードアップに貢献します。

このようにプロトタイプは、「形のないアイデアや仕様を実際に“見える化”し、利用体験を検証したい場面」で必要性が高く、認識のズレや機能追加・修正の無駄、開発後に起こる大きな手戻りを未然に防ぐことで、開発の効率化・コスト削減・品質向上に大きく寄与します。

3種類のプロトタイプで解決できる課題

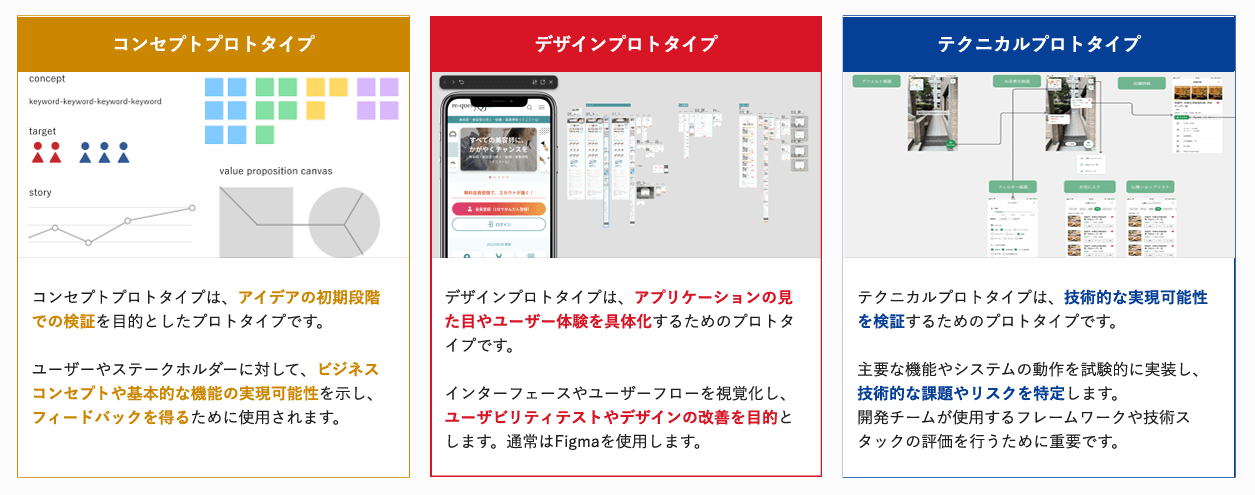

一口に「プロトタイプ」と言っても、その種類はさまざまです。プロジェクトのどの段階で、どんな課題に直面しているかによって、最適なプロトタイプは異なります。ここでは、アイデアの検証、デザインの具体化、技術的な実現可能性の確認という、主に3つの目的を持つプロトタイプについて、それぞれどのような課題を解決できるのか見ていきましょう。

コンセプトプロトタイプ:新規事業の成功の可能性をコストをかけずに試す

新規事業のアイデアがあっても、「本当に市場に受け入れられるのか」「事業として成り立つのか」といった疑問や不安は尽きないものです。ドキュメント上での検討だけでは、市場の声を事前に聞くことは難しく、完成品の開発に多くのリソースを投じるのはリスクが高いと感じるでしょう。

このような課題は、コンセプトプロトタイプで解決できます。コンセプトプロトタイプは、製品やサービスの「根本的なアイデア」や「価値提案」が市場やユーザーに受け入れられるかどうかを、早期段階で検証することを目的としています。実現したい体験やビジネスモデル、利用シーンをわかりやすく伝え、関係者やユーザーから共感・興味を引き出すために作成されることが多いです。

アイデアをスケッチやワイヤーフレームで視覚化し、初期のフィードバックを集めることで、新しいアイデアの市場価値や実現可能性を評価する手段を得られます。ユーザーインタビューや市場調査を通じて、アイデアの需要や改良点を特定し、コストをかけずに新規事業の成功の可能性を試すことができるのです。ステークホルダーからのフィードバックをもとに、コンセプト段階で方向性やビジネス上の仮説を調整するのが主な目的です。

デザインプロトタイプ:抽象的なアイデアの具体化

事業計画書はできあがったものの、チームや関係者にうまくプロダクトのイメージが伝わらず、ビジョンを共有できないという悩みはありませんか ?言葉だけでは伝わりにくい抽象的なアイデアも、デザインプロトタイプを使えば具体的な形になります 。

デザインプロトタイプは、アプリケーションの見た目やUXを具体化するためのものです 。UIやUXがユーザーにとって分かりやすく使いやすいか、操作感や見た目の印象が適切かどうかを確認するために作成されます。実際の画面や遷移、インタラクションをシミュレーションし、ユーザビリティテストや意図した体験の検証を行うのが主な目的です。

プロトタイプを使用したビジュアルプレゼンテーションにより、ステークホルダーとの共通理解を促進できます。定期的なフィードバックセッションを通じて意見を反映することで、プロジェクトをスムーズに進めることが可能です。デザイン面での課題や改善点を早期に洗い出し、最終的な製品やサービスの完成度を高める狙いがあります。

テクニカルプロトタイプ:新技術や機能の実現可能性の検証

「この新しい技術、本当に実装できるの?」、「技術的に問題がないか不安…」といった課題に直面することもあります。完成間際になってから技術的な問題が発覚すると、大きな手戻りが発生し、開発期間やコストに影響が出てしまいます。

テクニカルプロトタイプは、こうした課題を解決するためにあります。主な目的は、本番の開発に進む前に、技術的なボトルネックや問題点を明確にし、開発リスクを減らすことです。具体的には、技術的な実現可能性(技術的に実装できるかどうか)や、コア技術の動作や性能、システム連携の課題などを検証します。

実装上の要件やパフォーマンス要件、API・データ連携などが問題なく成立するかを試験的に動かして確認します。技術的なコア部分を試作して実装可能性を確認し、技術的な課題やリスクを早期に発見できるのです。反復的なプロトタイピングサイクルを用いることで、段階的に製品を改善しながら開発を進められるため、新しい技術や機能の実現可能性を検証する上で非常に有効です 。

プロトタイプの具体的な作成方法はこちらの記事で解説しています!

> 最小限の機能で最大の価値を生み出す:MVP開発でのプロトタイプ作成のポイント

プロトタイプの作成期間と作成にあたり必要なもの

プロトタイプの作成にかかる期間は、どの種類のプロトタイプを選ぶかによって異なりますが、目安としてどのタイプも約1ヶ月程度の期間で作成可能です。

それぞれのプロトタイプにおける、作成を始めるにあたって必要な資料や、最終的なアウトプットが以下の通りです。

【コンセプトプロトタイプ】

- 事前に必要なもの:事業のコンセプトがわかる資料、リーンキャンバス、要求仕様書など

- アウトプット:ストーリーボード、ランディングページ、ワイヤーフレーム

【デザインプロトタイプ】

- 事前に必要なもの:想定機能の一覧、ペルソナ、カスタマージャーニーマップなど

- アウトプット:デザインモックアップ(Figma)

【テクニカルプロトタイプ】

- 事前に必要なもの:コア機能の想定、必要技術要件とシステム制約

- アウトプット:機能が実装されたプロトタイプ、デザインモックアップ(Figma)

さらにプロトタイプ作成と合わせてインタビューやユーザビリティテストといったユーザー検証を実施することは、「開発者や設計者だけでは気づけない課題やユーザー視点のニーズを明らかにし、初期段階から実際に役立つ製品へと改善できる」ため、非常に効果的です。

プロトタイピングサービスについて

ここまでプロトタイプの重要性や、その種類、解決できる課題について解説してきました。私たちは、お客様の課題やニーズに合わせて最適なプロトタイピングサービスを提供し、アイデアをスピーディーに形にするお手伝いをしています 。

アイスリーデザインの強み

- デザインシステムで高速に構築:標準デザインシステムを用いることで、プロトタイプを高速に構築できます。このデザインシステムはフロントエンドの実装されたコンポーネントと連携しているため、検証後の実装効率も上げることができます。

- ユーザビリティの知見:特にtoB・toCプロダクトの経験や実績が豊富で、弊社デザイナーチームが発信するユーザビリティに関するnote記事は3,000以上のLikeを獲得している人気記事です。

- デザインからエンジニアリングまで一貫:私たちのチームは、アプリケーション開発に必要なモダンな言語やフレームワークを扱う、100名以上の熟練したエンジニアで構成されています。これにより、デザインとエンジニアリングの垣根を越えたスピーディーかつ効率的なプロジェクト進行が可能です。

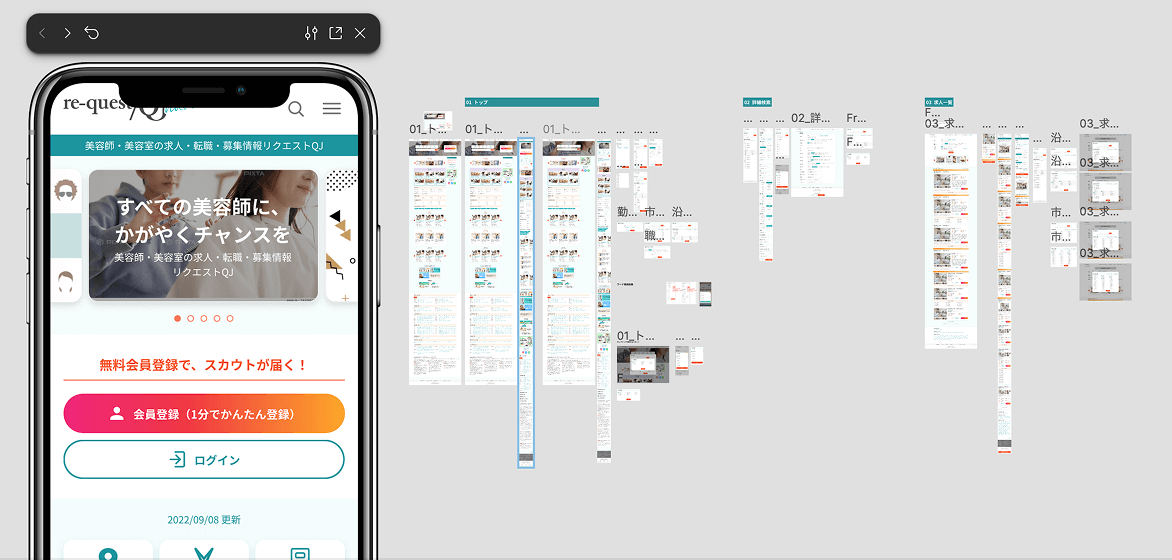

ケーススタディ:新プロダクトのデザインプロトタイプを高速に実施

HRTechを提供するSaaS企業様で、新規プロダクトのアイデア検証を行った事例をご紹介します。

- 背景と目的:HRTechを提供するSaaS企業様は、経営陣で新規プロダクトの構想がありましたが、具体的な画面や機能についてプロジェクトメンバー間で合意が形成できていない状況でした。また、メンバーが日々の業務で忙しく、新規プロダクトに十分なリソースを割けないという課題もありました。

- ソリューション:この課題を解決するため、完成イメージを共有できる高精度のデザインプロトタイプを短期間(1ヶ月)で提供しました。想定される機能を2週間ほどで網羅し、さらに新しいアイデアも加えることで、短期間での納品を実現しました 。

- お客様の声:以前にエキスパートレビューで問題点の可視化は行ったものの、その後の改善案までは見えていませんでした。しかし、デザインプロトタイプを作成したことで、「改善の方向性が具体的になった」と評価していただきました。

プロトタイピングの詳細プロセスや、上記以外の2つの事例を全16ページでご紹介しています 。今すぐダウンロードして、あなたのアイデアの可能性を確かめてみませんか?

▼ 無料ダウンロードはこちら

プロトタイプで、アイデアに確信とスピードを

アイデアは、思いついただけでは価値になりません。どれほど革新的で優れた発想であっても、形にならなければチームに共有することも、ユーザーの声を聞くことも、市場に届けることもできないからです。

プロトタイプは、「まずやってみる」ことを可能にする手法です。

不確実性の高い事業フェーズであっても、小さな一歩から仮説検証を始めることで、進むべき方向を明確にし、チームを前進させることができます。

さらに、プロトタイプを活用することで以下のような成果が得られます:

- 事業アイデアの早期評価とピボット判断

- ステークホルダーとの共通理解と合意形成

- 技術的なリスクの早期発見と回避

- ユーザー起点でのサービス改善と品質向上

アイスリーデザインでは、数多くのプロダクト開発を支援してきた実績と知見をもとに、お客様のアイデアを最速で形にするプロトタイピングサービスを提供しています。

「まだ企画の初期段階だけど…」という方も、まずはお気軽にご相談ください!

【ユーザー検証の効果】