ビジネス環境は急速に変化し、市場の変化に素早く対応することが競争優位性を保つ鍵となっています。しかし、従来のシステム開発では要件定義から実装まで数ヶ月を要することが一般的でした。この状況を一変させたのが生成AIの急速な発展です。

本記事で注目する「Dify」と「Replit」は、プログラミング知識がなくてもAIを活用したアプリケーション開発ができる画期的なツールです。これらを活用することで、プログラミング経験のない非エンジニアでも業務効率化や新規事業開発を迅速に進めることができます。

Dify(ディファイ)とReplit(リプリット)の基本概要

プログラミング知識が少ない人でもAI開発に携われるツールとして、今回は2つのツールをピックアップしていきます。初心者でも簡単にアプリケーションが作れるという点は共通していますが、作成方法や難易度に違いがあるので、まずはそれぞれの特徴を見ていきましょう。

1-1. Difyとは

Difyは「AI-native app development platform」をコンセプトとしたノーコード・ローコードの生成AI開発プラットフォームです。プログラミング知識がまったくない人でもドラッグ&ドロップの直感的な操作でアプリを作成できるのが最大の特徴です。また、豊富なテンプレートが用意されている点や日本語にも対応している点は初心者にとっては嬉しいポイントです。

【主な機能と特徴】

- AIアプリビルダー:ドラッグ&ドロップでチャットボットを構築

- 知識ベース連携:社内文書、PDF、Webサイト、Notionなどと連携可能

- マルチモデル対応:OpenAI、Anthropic、Googleなど複数のAIモデルを利用可能

- APIとWebhook:開発したAIアプリをAPI経由で他システムと連携可能

- セルフホスティング対応:自社サーバー上にDifyを構築可能

【料金プラン】

コア機能を試すことができる無料プランから、独立した開発者 / 小規模チーム向けのPROFESSIONALプラン(月額$59〜)、中規模チーム向けのTEAMプラン(月額$159〜)まで用意されています。

※年額請求の場合は10か月分の料金となり割引が適用されます。

※価格は変更される可能性があるため、導入時には公式サイトをご確認ください。

1-2. Replitとは

Replitはブラウザやスマホアプリから直接使えるクラウド型の統合開発環境(IDE)で、インストール不要で手軽にプログラミングが始められるプラットフォームです。データベースの利用やフロントエンド・バックエンドの統合開発も可能で、より本格的な開発に対応しています。

特に注目すべきは、自然言語での指示から自動的にコードを生成・実行してくれる「Replit Agent」という機能です。プログラミング知識がなくても、「○○ができるアプリを作って」といった簡単な指示を出すだけで、AIがコードを自動生成してくれるという非常に便利な機能です。プロンプトは日本語にも対応しているので手軽に始めることができます。

Replitは、AIがプログラミングをサポートしてくれるため、プログラミング知識が少ない人でも本格的なアプリ開発に挑戦できる環境を提供しています。ただし、開発環境やコーディングについて理解している人の方が、より具体的で的確な指示を出せるため、Difyと比べると、Replitはある程度プログラミングの知識がある人向けのツールと言えるでしょう。

【主な機能と特徴】

- ブラウザベースのIDE:インストール不要で50以上のプログラミング言語に対応

- Replit Agent:自然言語指示からコード生成・実行

- Ghostwriter:AIによるコード補完・生成機能

- コラボレーション機能:複数人での同時編集やプロジェクト共有

- デプロイとホスティング:ワンクリックでアプリをデプロイ可能

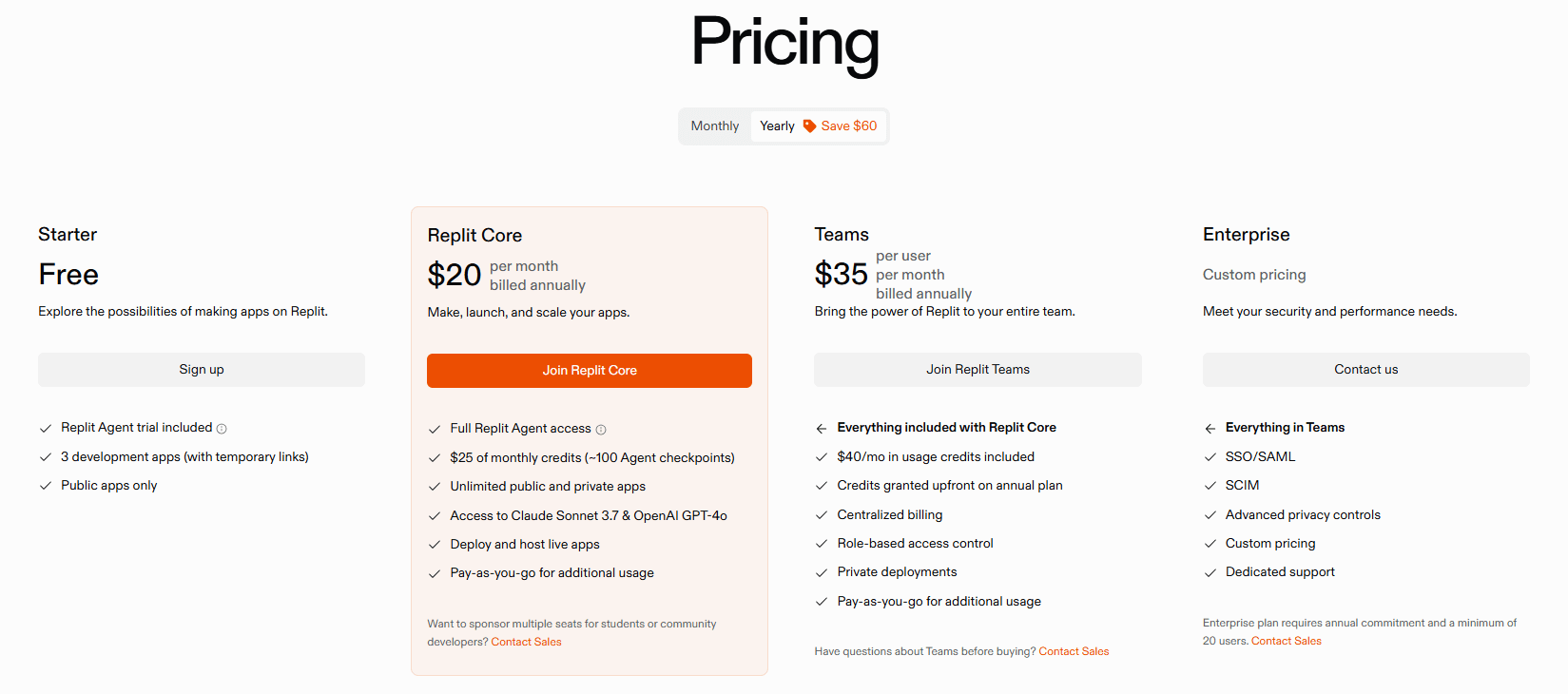

料金プラン: Starter(無料)、Replit Core(月額$25)、Teams(月額$40/ユーザー)、Enterprise(要問合せ)があります。ちなみに、無料プランではReplit Agentはトライアルとなっているため、使用制限を気にせず使いたいという方は有料プランへのアップグレードをおすすめします。

※年額請求の場合は、$60分の割引が適用されます。

※価格は変更される可能性があるため、導入時には公式サイトをご確認ください。

1-3. DefyとReplitの比較

2つのツールを比較表にまとめてみました。

Difyはコードを触ったことがないという人でも直感的な操作で簡単なアプリ開発ができるツール、一方でReplitは基本的にはプログラミング経験者や開発者向けですが、自然言語での指示出しやAIによるコードの自動生成や改善が可能なため、プログラミング経験が多少ある初心者や学習中の人に最適なツールといえるでしょう。

| Dify | Replit | |

|---|---|---|

| 対象ユーザー | ノーコードでAIアプリを作りたい初心者・非エンジニア向け | プログラミング経験者や開発者向け |

| 主な用途 | AIチャットボット、RAG活用の生成AIアプリ | 多言語対応の本格的なWebアプリ・ソフト開発 |

| 操作性 | 直感的なドラッグ&ドロップUI | コードエディタ+AI補完・生成機能 |

| AI活用 | AIモデル切替、RAG、音声入力対応 | AIコード生成・修正・解説、AIエージェントによる自動開発 |

| 開発の自由度・拡張性 | 比較的簡単だが限定的 | 高度で柔軟、複雑な設計やバージョン管理も可能 |

Difyの実践的な活用シーンと注意点

まずはアカウント作成~新規アプリ作成までの流れを押さえておきましょう。初心者向けに、今回は無料プランでテンプレートから作成するパターンをご紹介します。

- アカウント登録とログイン

- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスやSNSアカウントで無料登録します。

- ログインするとダッシュボードが表示されます。

- 新規アプリの作成

- アプリの作成方法を選択します。初心者は、すでにプロンプトやワークフロー、必要な入力項目が設定された「テンプレートから作成」をおすすめします。

- AIモデルの設定

- OpenAI GPTやLlama2など利用したいAIモデルのAPIキーを設定。

- モデルのパラメータ(TemperatureやTopP)も調整可能です。

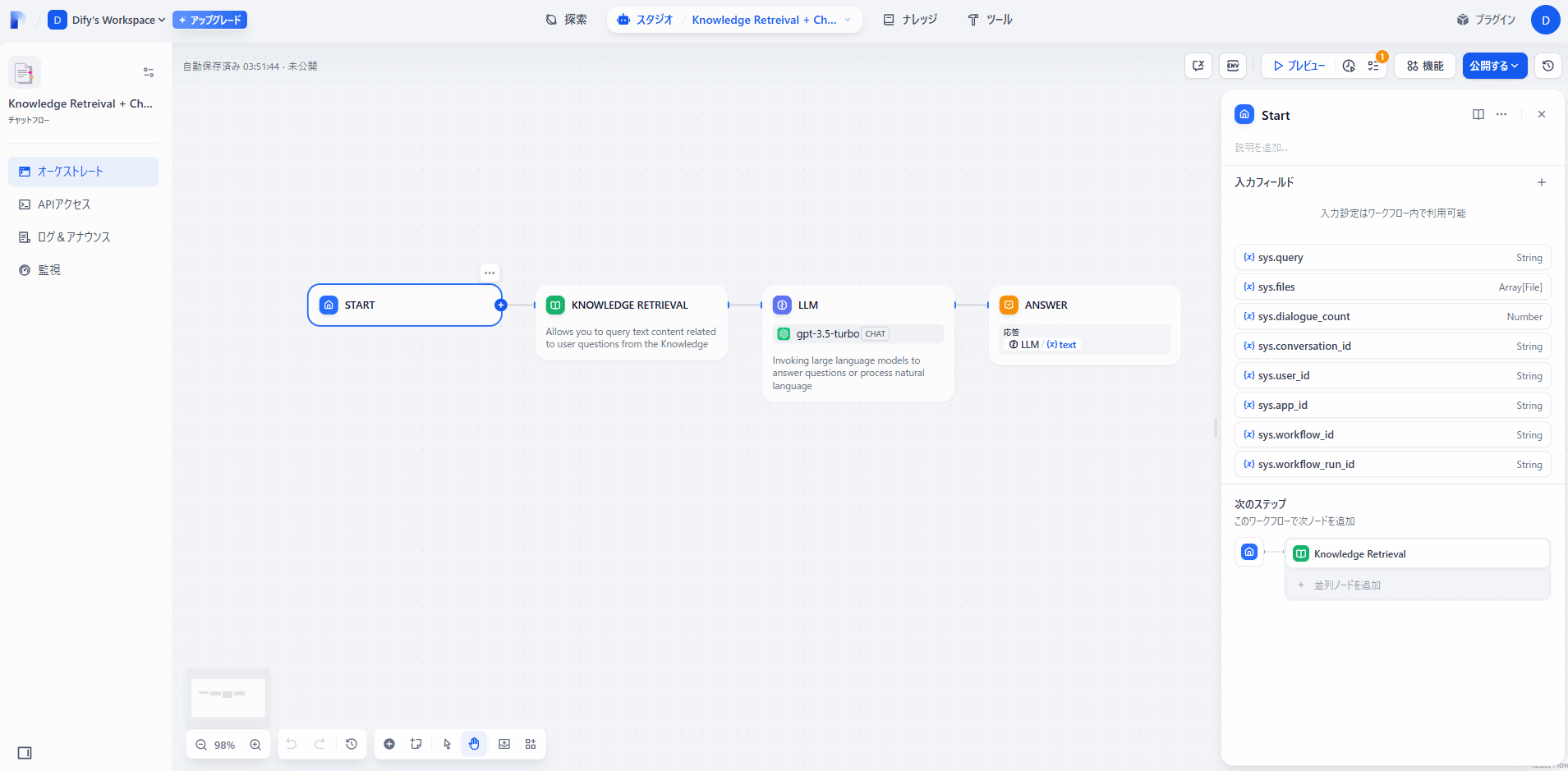

- ワークフローの編集(ドラッグ&ドロップ)

- ブロック単位で処理を組み合わせる画面が表示されます。

- 入力ブロック、LLM(大規模言語モデル)ブロック、出力ブロックなどをドラッグ&ドロップでつなぎます。

- ナレッジベースの登録(必要に応じて)

- PDFやExcel、テキストなどのデータファイルをアップロードし、AIが参照できるようにします。

- テストと調整

- 作成したアプリをテスト画面で動作確認。

- 応答内容やフローを調整して精度を高めます。

- 公開

- 画面右上の「公開」ボタンを押してアプリを公開。

- URLを共有すれば社内外で利用可能です。

2-1. 社内FAQボットの構築

社内のよくある質問やマニュアルをナレッジベースとして登録し、社員からの問い合わせに自動で回答できる社内FAQのチャットボットが作成可能です。問い合わせ対応の効率化と社員の業務支援に役立ちます。

【ポイント】

- ナレッジ登録のコツ

- 正確なFAQデータをアップロードし、AIが参照できるようにすることで回答の質が向上します。

- AIが適切に読み取れるようなデータの形式や表記を意識し、誤字脱字をなくすことで回答精度が向上します。

- 継続的なナレッジベースのメンテナンス

- 社内のFAQや規定の変更に合わせてナレッジを更新し、常に最新の情報を反映させるようにしましょう。

- 利用者からの新たな質問傾向を分析し、FAQの充実を図ることも重要です。

2-2. 業務特化型AIアプリの開発

Difyでは以下のような業務特化型のアプリを作成することができます。

- マーケティング分析支援

- 顧客の購入履歴や問い合わせデータを連携し、購買傾向や顧客属性を分析。戦略立案や新商品開発の意思決定を支援します。

- 営業メールの自動作成

- 顧客情報や商品情報を元に、営業メール文面を自動生成。営業活動の効率化を促進します。

- 議事録やコンテンツの自動生成

- 会議内容の要約やレポート作成を自動化することで、業務負荷の軽減に役立ちます。

【ポイント】

- 要件定義と目的の明確化

- どのような業務課題を解決したいのか、AIアプリの目的を具体的に定義します。

- ターゲットユーザー、利用シーン、必要な機能などを明確にします。

- AIモデルの選択と設定

- アプリの目的に合わせて、最適なAIモデルを選択します。

- プロンプト設計

- 具体的な指示、制約条件、出力形式などを明確に記述します。

- 営業メールの自動作成アプリのプロンプト例

- 「あなたは優秀な営業担当です。以下の顧客情報と商品情報に基づいて、顧客に最適な営業メールを作成してください。」

- 目的別にテンプレート化(情報提供型、提案型、手順説明型など)したり、対象ユーザーに合わせたペルソナとトーンを設定するのも効果的です。

- ナレッジベースの構築

- 質の高いコアドキュメントを厳選し、重複・矛盾情報を整理します。(ローカルファイルのインポートの他、ウェブサイトデータの取り込みも可能)

- 専門用語や社内固有の略語については用語集を追加します。

2-3. 社内データ連携の最適化

社内で使用している他のツールと連携させることにより、業務効率化や情報の一元管理、社内の情報連携の強化にもつながります。SlackやGoogle Workspace、Notion、画像生成AI、Zapierなど数十種類以上のツールと組み合わせて利用可能です。Zapierを経由することにより、7,000以上のアプリとつなげられるため、実質的には数千種類のツールと連携できます。

- SlackやMicrosoft Teamsとの連携によるリアルタイム自動応答

- 社内問い合わせ(FAQや業務ルール)への即時回答

- 緊急連絡やタスク通知を自動配信

- チーム内の情報共有やナレッジ検索をチャット内で完結

- NotionやGoogle Workspaceなどのデータベース連携で最新情報反映

- Notionページ/データベースとの連携でプロジェクト情報の管理

- 社内マニュアルや営業資料をNotionで管理し、その内容をDifyに読み込ませてチャットボットの回答源に

- Googleスプレッドシートの顧客リストや進捗管理表を参照して、営業支援チャットボットを構築

- ZapierやMakeを利用した他ツールとの連携でタスク管理・通知の自動化

- AIチャットボットで受けた問い合わせ内容をGoogleスプレッドシートに自動記録

- 緊急度の高い問い合わせを検知し、Slackの特定チャンネルや担当者に自動通知

- タスク管理ツール(Asana、Trelloなど)に自動でチケットを作成

- AIをトリガーとした定期レポートの自動送信やメールの自動配信

【連携方法】

Difyと連携する方法は主に以下の3つがあります。

- Webhook:一方向でデータを送信するシンプルな接続方法です。設定が簡単で即時反映が可能ですが、返答や動的な対応はできません。

- API/SDK:各ツールごとに個別のAPIを一つ一つ接続する方法です。高度な制御・柔軟な操作が可能ですが、実装が面倒でコード理解が必要になります。

- MCP (Model Context Protocol):統一されたプロトコル上で複数ツールをまとめて連携できます。ノーコードで接続でき、1回設定すれば汎用的に使えます。

【セキュリティ確保の重要性】

- 情報の機密レベルに応じたデータセット分離

- 個人情報や機密情報の匿名化・マスキング処理の自動化

- 高機密情報を扱う場合は、オンプレミス環境でのDify運用を検討

2-4. 効率的なワークフロー構築

これまで挙げてきた活用例に加え、複数のAIモデルや外部データを組み合わせることで多段階の推論を行うワークフローを構築することも可能です。また、Difyは直感的なドラッグ&ドロップ操作で「入力→処理→出力」の業務プロセスを視覚的に組み立て、AIの力で繰り返し作業、いわゆる定型業務を自動化できることが特徴です。

【定型業務効率化の具体例】

- 経費精算:レシート画像からのデータ抽出と分類(処理時間80%削減)

- 会議効率化:議事録自動作成と決定事項抽出(会議後作業時間70%削減)

- 契約書レビュー:リスク条項の抽出と修正案提示(レビュー時間65%短縮)

※()内は工数削減の目安です。あくまで参考ですが、Difyで作業を自動化することで大幅な工数削減が見込めます。

2-5. 商用利用時の注意点

Difyは自社業務や顧客向けサービスへ応用することができます。ただし、商用利用にあたっては以下の点に注意が必要になります。

【商用利用が可能な主なケース】

- 社内システムや業務効率化ツールとしての利用

自社の業務効率化や社員向けのAIツールをDifyで開発し、社内で利用する場合は、特別なライセンスは不要です。 - アプリやサービスの販売

Difyを使って開発したAIアプリを、他社や顧客に販売することも可能です。カスタマイズや受託開発案件でも、原則として追加許可は不要です。 - APIキーの販売

Difyで作成したアプリのAPIキーを有料で提供する場合も、基本的に商用利用が認められています。

【商用利用に制限があるケース】

以下のケースでは、Difyのビジネスチームから商用ライセンスの取得が必須となります。

- マルチテナントSaaSの提供

1つのDify環境で複数の企業やユーザー(=複数のワークスペース)にサービスを提供する「マルチテナント型SaaS」を構築・運営する場合は、商用ライセンスが必要です。 - ロゴや著作権情報の削除・変更

Difyの管理画面やアプリに表示されるロゴ・著作権表示を削除・変更する場合も、商用ライセンスが必要です。そのまま利用する場合は不要ですが、ブランディングやOEM提供などでロゴを外す場合は必ず許可を取得してください。

【つまずきやすいポイント】

- ワークスペースの扱い

商用利用で複数ワークスペースを作成し、複数顧客にサービスを提供する場合は「マルチテナント」と見なされるため、商用ライセンスが必要です。 - ライセンス違反に注意

ロゴや著作権表示の削除・改変は、Difyのライセンス違反となるため、必ずルールを守りましょう。 - 判断に迷う場合は問い合わせを

利用形態が商用ライセンスの対象かどうか判断が難しい場合は、Difyのビジネスチーム(business@dify.ai)へ事前に問い合わせて確認することが推奨されています。

| 利用ケース | 商用利用可否 | 商用ライセンスの必要性 | ロゴ・著作権の表示 |

|---|---|---|---|

| 社内利用(自社専用アプリ) | 〇 | 不要 | 必須 |

| 顧客向け個別カスタマイズアプリの納品 | 〇 | 不要 | 必須 |

| DifyアプリのAPIキー販売 | 〇 | 不要 | 必須 |

| マルチテナントSaaS(複数顧客が同一環境利用) | △ | 必須(事前許可要) | 必須 |

| ロゴや著作権表示の削除・変更 | △ | 必須(事前許可要) | ― |

Difyは多くの商用利用ケースで追加ライセンス不要ですが、「マルチテナントSaaS」「ロゴ・著作権表示の削除・変更」だけは必ず注意し、必要に応じて商用ライセンスを取得するようにしましょう。

Difyのライセンス条件は変更される可能性があるため、利用前に必ずDifyの公式ドキュメントやビジネスチームへの確認を行うようにしてください。

Replitを活用するための5つのTips

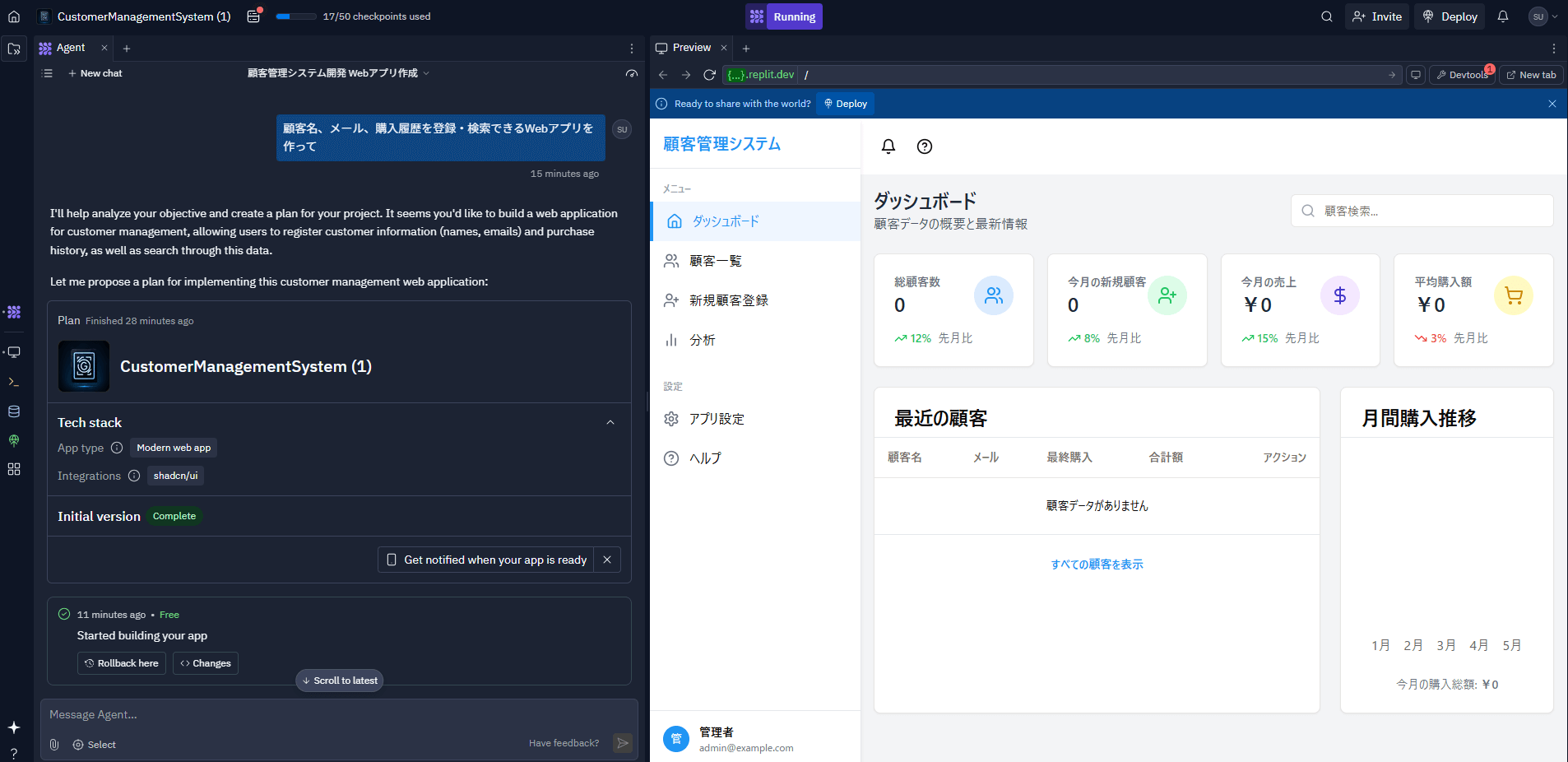

Difyと同じく、まずはアカウント作成~新規アプリ作成までの流れを押さえていきましょう。初心者向けに、今回は無料プランでReplit Agentを使用するパターンをご紹介します。

- アカウント登録とログイン

- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスやGitHubなど外部サービスのアカウントで登録します。

- 登録後、名前や利用目的、プログラミング経験などの簡単なアンケートに回答します。

- ログインするとダッシュボードが表示されます。

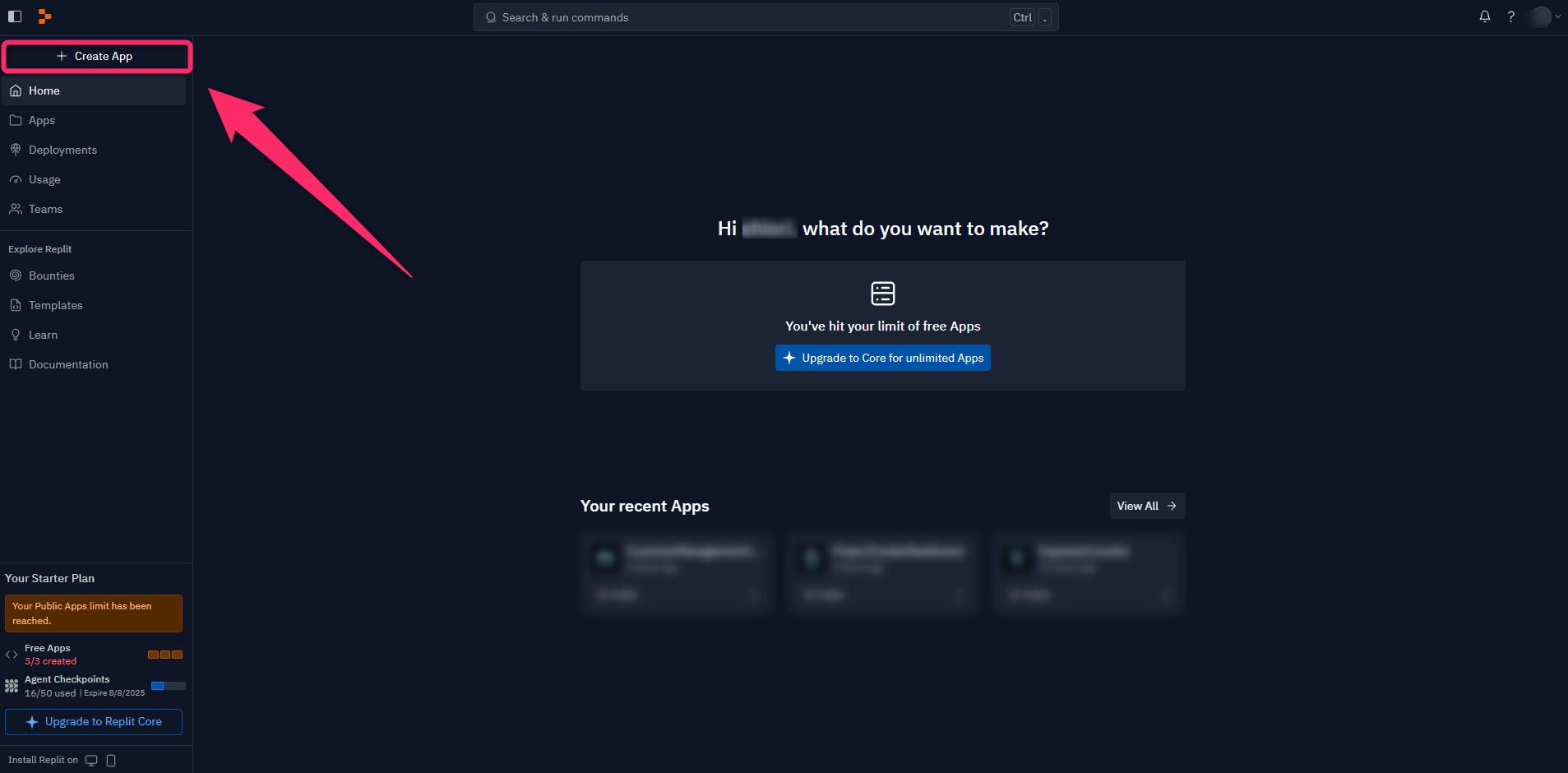

- プランの選択

- 初めての場合はStarterプランを選択し、まずは無料で試してみましょう。

- 新規アプリの作成

- ダッシュボードで「Create App」をクリック

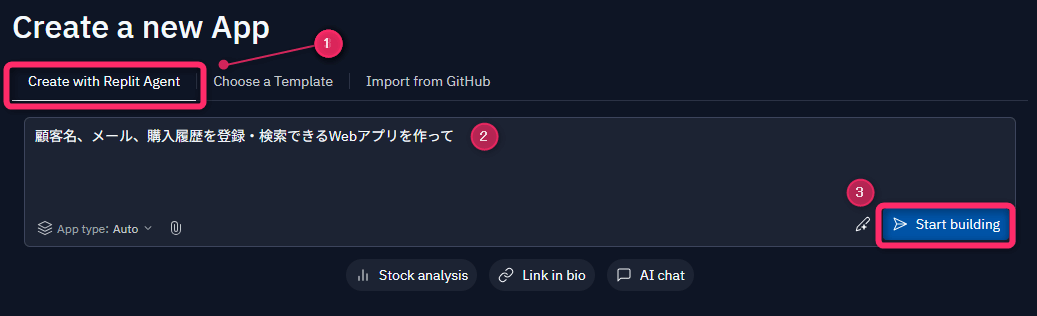

- アプリの要件入力(プロンプト)

- 「Create with Replit Agent」を選択し、中央のプロンプト入力欄に「作りたいアプリの説明」を自然言語(日本語でも可)で入力

- 例:「顧客名、メール、購入履歴を登録・検索できるWebアプリを作って」など

- 入力後、「Start building」をクリック

- 「Create with Replit Agent」を選択し、中央のプロンプト入力欄に「作りたいアプリの説明」を自然言語(日本語でも可)で入力

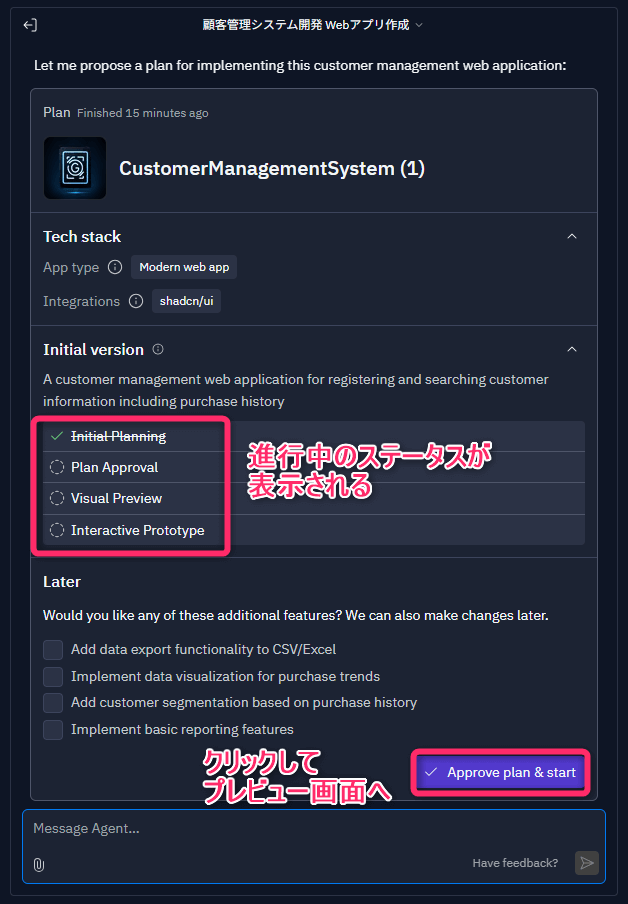

- AIによる自動開発・プレビュー

- Replit Agentが要件をもとに自動で計画を立て、必要なコードや構成の生成を開始してくれます。

- 「Approve plan & start」をクリックすると、生成されたアプリのプレビューが表示されます。

- 追加機能や修正があれば、チャットで指示を出すことで何度でも調整可能です。

- デプロイ・公開

- 完成したアプリは「Deploy」ボタンから公開できます。

- 無料プランでもURLが発行され、シェアが可能です。

3-1. プロンプトのコツ

コードを書いたことがない初心者にとっては、どんなプロンプトにすればより理想に近いアプリを効率よく作れるのかのイメージがつきづらいかもしれません。そこで、AIに「何を作りたいか」をうまく伝えるコツを伝授します。まずは以下のポイントを押さえて指示を出してみましょう。

【効果的な指示出しテクニック】

- 具体的な目標設定

- 「顧客管理ツールを作って」ではなく「顧客名、メール、購入履歴を登録・検索できるWebアプリを作って」

- 最初は概要レベルから始め、生成されたコードを確認しながら詳細化

- 利用したい技術やAPIを明記する

- 例:「ReactとNode.jsを使って、顧客名・メール・購入履歴を登録・検索できるWebアプリを作ってください。データはPostgreSQLに保存してください」

- デザインや機能の詳細も指定できる

- 例:「顧客情報の一覧表示、検索、詳細画面、編集・削除機能を実装してください。購入履歴は顧客ごとに複数件登録できるようにしてください。UIはシンプルで見やすいデザインにしてください」

- 利用したい技術やAPIを明記する

- エラーメッセージをそのままReplit Agentに伝えて修正を依頼

- 例:「購入情報の追加における以下のエラーを修正してください。Expected date, received string」

- 応用編:ちなみに、もし要件定義書や画面設計書、UI画像などがあれば、資料を添付して指示することも可能です。

3-2. プロトタイピング

ビジネスアイデアを思いついたとき、その実現可能性や市場ニーズを検証するための最速の方法はプロトタイプを作ることです。しかし、従来の開発プロセスでは、アイデアの具現化に数週間から数ヶ月を要することもめずらしくありません。Replitを活用すれば、このプロセスを劇的に短縮し、「アイデアを思いついた日にほぼ動くものを見せる」ことが可能です。

ここでは、ビジネスアイデアから実装までの時間を短縮し、フィードバックを素早く反映するテクニックを具体例とともに解説します。

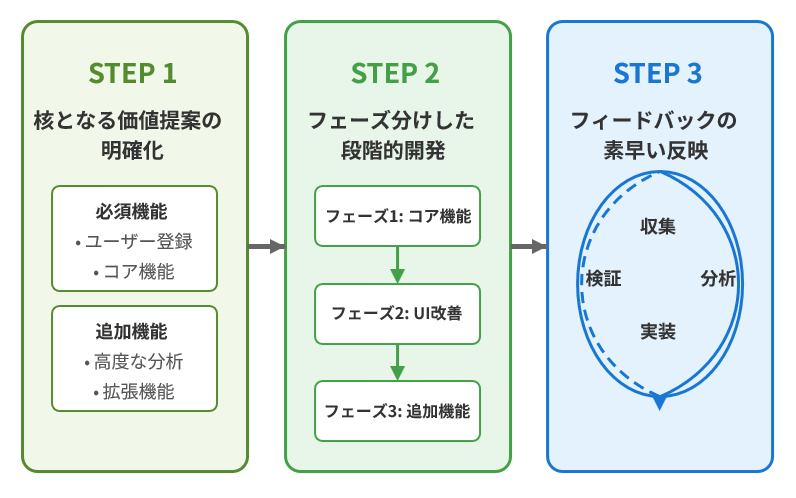

まずは、以下のステップでプロトタイプを作ってみましょう。

STEP1 核となる価値提案を明確にし、必須機能と追加機能を区別する

プロトタイピングの第一歩は、あなたのビジネスアイデアの本質を見極めることです。「このプロダクトが解決する最も重要な問題は何か?」という問いに答えることから始めましょう。

例えば、オンラインフィットネスプラットフォームを構想している場合:

- 核となる価値提案:「忙しい社会人が自宅で効率的にパーソナライズされたワークアウトを行える」

- 必須機能:ユーザー登録、フィットネスプログラムの表示、進捗記録

- 追加機能:ソーシャル共有、詳細な分析ダッシュボード、コーチとのマッチング

Replit Agentにプロトタイプを指示する際は、まず核となる価値提案とそれを実現するための必須機能に焦点を当てましょう。以下のような指示を出すことができます:

自宅でワークアウトできるフィットネスアプリのプロトタイプを作成してください。

必須機能:

1. ユーザー登録とログイン

2. 簡単なフィットネスプログラムのカタログ表示

3. 完了したワークアウトを記録できる機能

シンプルで使いやすいUIを優先し、まずはこれらの機能のみに集中してください。

STEP2 フェーズ分けした段階的開発(コア機能→UI改善→追加機能)

プロトタイピングを効率的に進めるためには、開発を複数のフェーズに分けることが効果的です。各フェーズの完了ごとにフィードバックを得て、次のフェーズに反映させることができます。

- フェーズ1:コア機能の実装

- 最小限の機能セットを実装

- 基本的なUIデザイン(見た目よりも機能性を優先)

- ユーザーフローの確立

- フェーズ2:UI/UXの改善

- ユーザーインターフェースの洗練

- レスポンシブデザインの最適化

- 使いやすさの向上

- フェーズ3:追加機能の実装

- フィードバックに基づいた新機能の追加

- 既存機能の拡張

- パフォーマンスの最適化

Replit Agentにフェーズごとの指示を出す例:

フェーズ1が完了しました。次はUIの改善に取り組みましょう。

1. カラーパレットをブランドカラー(#3A7BF2, #F2F2F2, #1A1A1A)に統一

2. モバイル画面でのレイアウトを最適化

3. アニメーションを追加してユーザー体験を向上

4. フォントをRobotoに統一し、可読性を高める

テンプレートの活用でさらなる工数の削減も可能

ReplitにもDifyと同様、テンプレートが用意されています。テンプレートにはPythonの機械学習モデルやHTML, CSS, JavaScriptのWeb開発テンプレートといったものがあり、ひな形を使用することでもっと楽にアプリを作ることができます。

STEP3 フィードバックの収集と素早い反映

最後にフィードバックを効率的に収集し、素早く反映する方法をご説明します。

- プロトタイプにフィードバックフォームを組み込む

- ユーザーからのフィードバックを直接収集するためのメカニズムをプロトタイプ自体に組み込むと、実際にプロダクトを使用しているユーザーから、その瞬間の感想や問題点を即座に収集できます。

プロンプト例:

プロトタイプのすべてのページにフィードバックボタンを追加してください。クリックすると、以下の項目を含むモーダルフォームが表示されるようにします:

1. 全体的な満足度評価(5段階)

2. 最も役立った機能(選択式)

3. 改善してほしい点(自由記述)

4. 連絡先(任意)

送信されたフィードバックはReplit DBに保存し、管理者が確認できるダッシュボードページも作成してください。

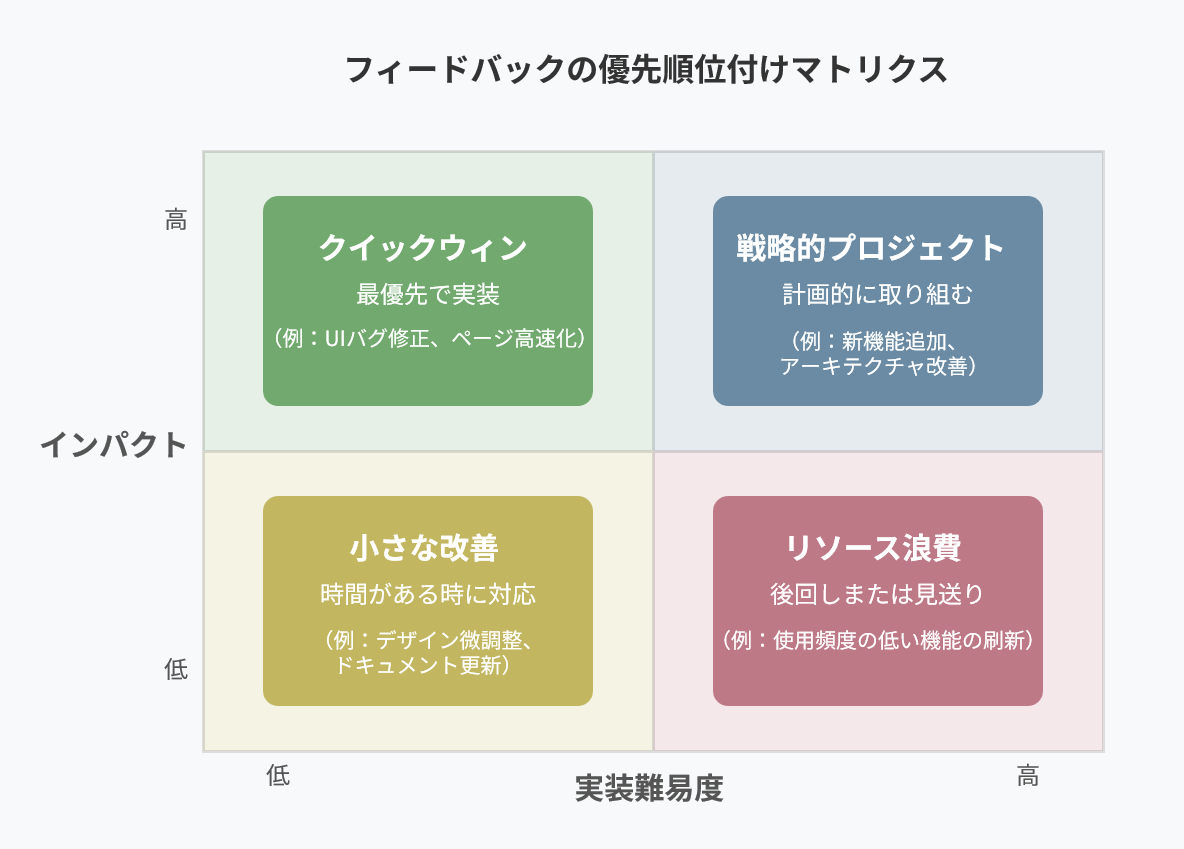

- インパクト×実装難易度のマトリクスで優先順位付け

- 収集したフィードバックをすべて実装することは現実的ではありません。効率的にプロダクトを改善するためには、フィードバックの優先順位付けが不可欠です。以下の2軸でフィードバックを評価しましょう:

- インパクト: ユーザー満足度や事業成果への影響の大きさ

- 実装難易度: 技術的な実現可能性や必要なリソース

- これをマトリクス化すると、4つのカテゴリに分類できます:

- 高インパクト×低難易度: 最優先で実装(クイックウィン)

- 高インパクト×高難易度: 計画的に取り組む(戦略的プロジェクト)

- 低インパクト×低難易度: 時間がある時に対応(小さな改善)

- 低インパクト×高難易度: 後回しまたは見送り(リソース浪費)

- 収集したフィードバックをすべて実装することは現実的ではありません。効率的にプロダクトを改善するためには、フィードバックの優先順位付けが不可欠です。以下の2軸でフィードバックを評価しましょう:

- 変更内容を明確に定義して一括指示

- フィードバックに変更を実装する際は、個々の小さな修正を都度依頼するのではなく、関連する変更をまとめて一括で指示するのが効率的です。これにより、コードの一貫性が保たれ、変更間の相互作用も考慮されます。

プロンプト例:

ユーザー体験改善のための以下の変更を一括で実装してください:

1. ページ遷移時のローディングインジケーターを追加

2. フォーム送信時のバリデーションメッセージを明確化

3. ボタンのホバー状態にアニメーションを追加

4. エラーメッセージのスタイルを統一(赤色背景、白色テキスト)

5. すべてのインタラクティブ要素にフォーカス状態のスタイルを追加(アクセシビリティ向上)

これらの変更は、プロジェクト全体で一貫したユーザー体験を提供するために必要です。

3-3. すぐに使える社内ツールの具体例3選

「コードがほとんど書けなくても 30〜60 分で動かせる」ことを目標に、Replit だけで完結できる汎用的なデータ処理ツールを3つご提案します。プロンプト例のとおりに指示して完成したツールイメージを添付していますので、ぜひ参考にしてみてください。

- 経費分析ツール

- 基本機能:各部門から提出される経費データを一元管理し、予算との比較や異常値(通常より大幅に高い支出など)を自動検出するツール。

プロンプト例:

複数部門の経費データを分析するWebアプリを作成してください。

主な機能:

1. CSVファイルのアップロード機能(部門名、日付、カテゴリ、金額のカラムを含む)

2. アップロードされたデータの表示と基本的な集計

3. 予算データ(別CSVファイル)との比較表示

4. 過去の平均支出から50%以上高いデータを異常値として検出

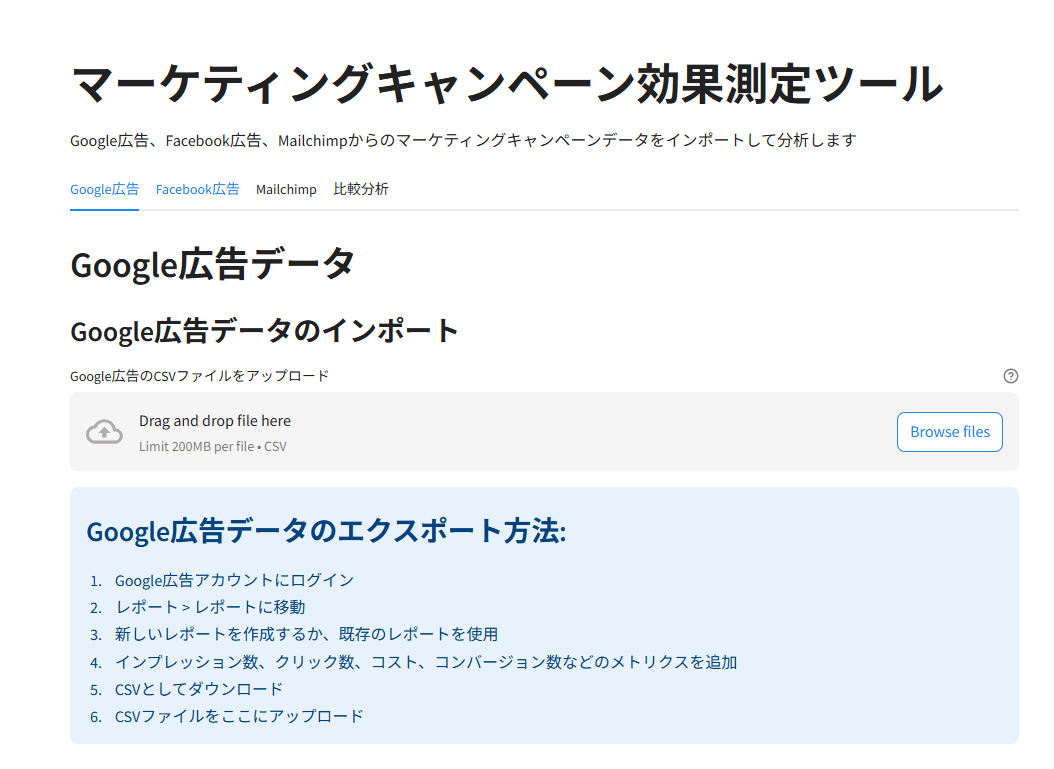

- マーケティングキャンペーン効果測定レポーター

- 概要:各マーケティングプラットフォーム(Google広告、Facebook広告、メール配信など)のデータを統合し、キャンペーンの効果を一元的に分析・レポートを実施するツール。

プロンプト例:

マーケティングキャンペーンの効果測定ツールを作成してください。

機能要件:

1. Google広告のCSVデータインポート機能

2. Facebook広告のCSVデータインポート機能

3. メールマーケティングツール(Mailchimp)のCSVデータインポート機能

4. インポートしたデータのプレビュー表示と確認機能

- プロジェクト進捗ダッシュボード

- 概要:複数プロジェクトの進捗状況を可視化し、リスク要因の早期発見や最適なリソース配分を支援するダッシュボード。

プロンプト例:

プロジェクト進捗管理ダッシュボードを作成してください。

基本機能:

1. プロジェクト登録機能(名前、開始日、終了日、予算、担当者)

2. タスク管理機能(名前、担当者、予定工数、実績工数、ステータス、期限)

3. プロジェクト別のタスク一覧表示

4. タスク完了率の計算と表示

3-4. 既存Webサービスとの連携

少し難易度は上がりますが、既存Webサービスと連携することで、社内ツールの機能を大幅に拡張できます。Replit Agentを活用することで、専門的な知識がなくても外部APIとの統合が実現可能です。

【API連携の簡易的な実装方法】

Replit Agentに対象APIのドキュメントURLを提供するだけで基本的な実装が可能です。認証情報はReplitの環境変数機能を活用し、ソースコード上に直接記述せず安全に管理します。また、外部サービスの利用制限に対応するため、レート制限を考慮した再試行ロジックを実装することで、安定した連携を実現できます。

【API連携の手順】

- 例えば、競合サイト分析ツールにおいてAPI連携をしたい場合、利用したいAPIについて具体的に指示します

このツールでは以下のAPIを使用したいです:

1. SEMrushのAPI(競合サイトのSEOデータ取得用)

2. WebScrapingAPIまたはScrapeHero(競合サイトの価格情報取得用)

これらのAPIを使って、指定した競合サイトの変更検知と分析ができるようにしてください。

- サイドメニューの「All Tools」から「Secrets」を選択します

- 以下のような名前と値のペアを追加:

- SEMRUSH_API_KEY: (SEMrushから取得したAPIキー)

- SCRAPING_API_KEY: (スクレイピングAPIから取得したAPIキー)

- これで、コード内に直接APIキーを書かずに安全に利用できます。

このように、プログラミング初心者でもReplit Agentを使えば、APIを活用した実用的なツールを作成できます。コードの詳細を完全に理解していなくても、「何をしたいか」をReplit Agentに伝えることで、必要な機能を実装できるのが大きな魅力です。外部サービスとの連携に挑戦してみたい方は、参考にしてみてください。

3-5. アップグレードを検討すべきポイント

Replitでは無料プランでも、「Replit Agent」を含む基本的な機能を使用することができます。そのため、まずは無料プランを使ってから本格的な利用の判断をしようという方は多いはずです。

有料プランへのアップグレードを検討するタイミングとポイントは主に以下の3つです:

- 開発の頻度と規模が増加している

- Replit Agentの制限に達することが多い

- 本番環境としても利用したい

無料プランでは、パブリックプロジェクトを3つまでしか作成することができません。メモリやストレージ、使用可能なAI機能にも制限があります。試験的にさまざまなプロジェクトを作っていくのであれば事足りるかもしれませんが、保存したいプロジェクトが3つ以上になると、アップグレードが必要です。本格的に開発に取り組むタイミングでCoreプランに移行することをおすすめします。

DifyとReplit:部門別の活用事例

各ツールの強みを活かして、マーケティングから経営企画まで各部門が業務をどう高度化できるかを具体事例で整理してみました。

| 部門 | ツール | 活用事例 | ツールの概要 |

|---|---|---|---|

| マーケティング | Replit | 競合分析ツール | ブラウザ上で動作する開発環境。50以上のプログラミング言語に対応し、データ分析やウェブスクレイピングのコードを迅速に開発・実行できる。 |

| マーケティング | Dify | 物件紹介文生成 | ノーコードでAIアプリを開発できるプラットフォーム。LLMを活用した自然な文章生成が可能で、テンプレートから専門的な紹介文を効率的に作成できる。 |

| 営業 | Replit | 顧客管理システム | リアルタイム共同編集機能を備え、チーム全体で顧客データベースの開発・改善が可能。ブラウザベースで場所を選ばず顧客情報にアクセスできる。 |

| 営業 | Dify | 提案資料自動生成 | 複数のLLMを組み合わせ、社内ナレッジを読み込ませた提案資料を生成。顧客情報に基づいたパーソナライズされた提案書を短時間で作成できる。 |

| 人事 | Replit | 採用プロセス管理 | GitHub連携機能を活用し、応募者のコーディングテストを効率的に実施・評価できる。AIコーディング支援機能で採用プロセスの自動化も可能。 |

| 人事 | Dify | 研修コンテンツ生成 | RAG機能で社内マニュアルや規定を読み込ませ、部門別の研修資料を自動生成。最新情報を反映した研修コンテンツを容易に作成・更新できる。 |

| 経営企画 | Replit | 事業計画シミュレーション | 豊富なライブラリを活用したデータ分析・可視化が可能。複数シナリオのシミュレーションコードを作成し、経営判断をサポートする。 |

| 経営企画 | Dify | 市場分析レポート自動生成 | Web検索機能と社内データを組み合わせ、最新の市場動向を分析したレポートを自動生成。定期的なレポート作成を効率化する。 |

Dify × Replitで実現する「最強のワークフロー」

DifyはAIに「考える力」を持たせる役割、Replitはビジネスロジックや画面(UI)を素早く作る役割を持っています。

この2つをAPIでつなげば、まずは小さな機能やサービスを素早く試作し、うまくいった部分だけを後から個別に拡張することができます。ここでは、具体的な組み合わせ方と使い分けのポイントをひも解いていきましょう。

【相互補完的な活用方法】

- Difyで超速プロトタイプ

- テンプレートを活用し、Q&Aチャットボットを素早く公開

- 社内ユーザーの利用ログを自動収集し、要望・課題を可視化

- Replitで本番クオリティへ発展

- 50以上の言語に対応したオンラインIDEで、UI/ビジネスロジックを高速実装

- Dify の「知識ベース API」を呼び出し、AIによる応答をアプリに統合

- 短いスプリントで磨き込む

- 「まず動くもの」 を素早く共有 → フィードバックを反映 → 機能を拡張

【使い分けガイドライン】

- 機能要件による使い分け

- 単純なQ&A、情報検索 → Dify

- データ処理、計算、可視化 → Replit

- 社内文書ナレッジベース活用 → Dify

- カスタムUI、複雑なワークフロー → Replit

- ユーザータイプ別使い分け

- 非技術系部門のセルフサービス開発 → Dify

- IT部門/技術者の高度開発 → Replit

| 判断軸 | 項目 | ツール |

|---|---|---|

| 機能要件 | 単純な Q&A/情報検索 | Dify |

| データ処理・可視化 | Replit | |

| 社内文書ナレッジ活用 | Dify | |

| 複雑な業務フロー/カスタムUI | Replit | |

| ユーザータイプ | 非技術系部門におけるセルフサービス開発 | Dify |

| IT 部門・エンジニアの高度開発 | Replit |

まとめ:導入への第一歩

DifyとReplitは、プログラミング知識がなくてもAIを活用したアプリケーション開発を可能にする強力なツールです。これらを活用することで、業務効率化や新規事業開発のスピードを大幅に向上させることができます。

AI開発ツールの世界は急速に進化しています。この記事を出発点として、自社におけるビジネス課題解決にDifyとReplitをぜひ活用してみてください。

アイスリーデザインでは、AI導入のコンサルティングからPOC支援、社内教育プログラムの提供まで、企業のAI活用を総合的にサポートしています。ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。