コスト管理の「手段」だったFinOpsは、AI時代において経営判断を支える「戦略」へと役割を変えつつあります。その鍵となるのが、今回解説する「FinOps for AI」。AIに特化したコスト管理手法です。

FinOps for AIは、スケール・スピード・コストの3つのバランスを取りながら、持続可能なAI投資を実現します。しかし、「何から始めればいいのか」「従来のFinOpsとの違いは何か」「現場への負担は増えないか」といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

この記事では、FinOps for AIの基本概念から具体的な導入ステップ、組織体制の作り方など、AIプロジェクトの運用・管理を担う担当者が知りたいポイントを詳しく解説します。

AIプロジェクトのコスト管理やインフラ最適化に携わる方は、ぜひ参考にしてください。

FinOps for AIとは?AI時代のコスト管理で知っておきたいこと

まず、FinOps for AIの基本概念から見ていきましょう。従来のFinOpsとの違い、そしてAIに特化したコスト管理がなぜ必要なのかも解説します。

AI特有のコスト構造の理解は、適切な予算管理の第一歩です。コストが想定以上にかさんでいるなら、まずはその原因から探っていきましょう。

FinOps for AIの基本概念と従来型との3つの違い

FinOps for AIとは、AIを活用する際のコストを最適化するための財務管理手法です。従来のクラウドFinOpsとの最も大きな違いは、管理の焦点がサーバーなどの「インフラ」から「AIモデル」そのものに移った点です。

従来のFinOpsとFinOps for AIには、主に3つの違いがあります。

| 項目 | 従来型FinOps | FinOps for AI |

|---|---|---|

| 管理対象 | インフラ資源(サーバー、ストレージなど) | AIモデル(モデル選択、プロンプト設計など) |

| 料金モデル | 比較的予測しやすい従量課金 | トークン数に応じた変動の激しい課金 |

| 利用パターン | 需要変動が緩やか | 突発的・予測不可能な利用急増も |

従来のFinOpsは、仮想マシンやストレージといったインフラ資源の効率化が中心でした。しかしAIの世界では、どのモデルを選ぶか、プロンプトをどう工夫するかといったモデル中心の判断がコストに直接影響するのです。

なぜ今必要?予算管理が困難になっている理由

AIの導入が加速する一方で、多くの企業がコスト管理に苦戦していることが、FinOps for AIが求められる理由です。

具体的なデータを見ると、AI関連の支出が企業の収益を圧迫しかねない状況が浮かび上がってきます。tangoeの調査では、約72%もの企業がAI関連のクラウド費用を「手に負えない」と感じています。

また、2025 State of AI Cost Managementによると、実際に約80%の組織でAI関連予算の予測が25%以上も外れており、想定を大幅に上回るコストが発生しているのが現状です。

約84%の企業でAIが粗利益を6%以上も圧迫する事態に陥っていることもあり、AIのコスト管理の重要性が高まりつつあります。

AIのコスト管理に課題を感じているなら、まずは開発プロセス全体の見直しから始めてみませんか?

「経営者が押さえておくべきAI駆動開発ハンドブック」では、予算超過を防ぎながらスピード・品質・持続性を高める具体的な方法を解説しています。持続可能なAI導入の実現にお役立てください。

AI特有のコスト構造【5大要素と料金体系】

AIのコスト構造は、従来のクラウドインフラとは根本的に異なります。主に5つの要素が複雑に絡み合い、コストが予測困難なものになっているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| GPUリソース争奪 | NVIDIA H100といった高性能GPUのクラウド利用料は、1時間あたり数十ドルと非常に高額です。 |

| トークン課金 | LLMの利用料は、処理するテキストの量(トークン数)に応じて発生します。モデルによって単価は大きく異なり、例えばGPT-4の単価はGPT-3.5の数十倍に設定されています。 |

| 学習コストの不確実性 | AIモデルの訓練にかかるコストは、実験の進め方次第で大きく変動するため、事前の正確な予測が困難です。 |

| 推論コストの変動 | 開発したAIモデルを実際に利用する「推論」フェーズでは、需要の波によってコストが激しく変動します。急なアクセス集中で費用が一気に跳ね上がることも珍しくありません。 |

| 隠れたコスト | データの前処理や保存、ネットワーク通信など、LLM本体の利用料以外にも見落とされがちな「隠れコスト」が存在します。 |

これらの要素を理解しないままプロジェクトを進めると、気づいたときには予算を大幅に超過してしまうかもしれません。

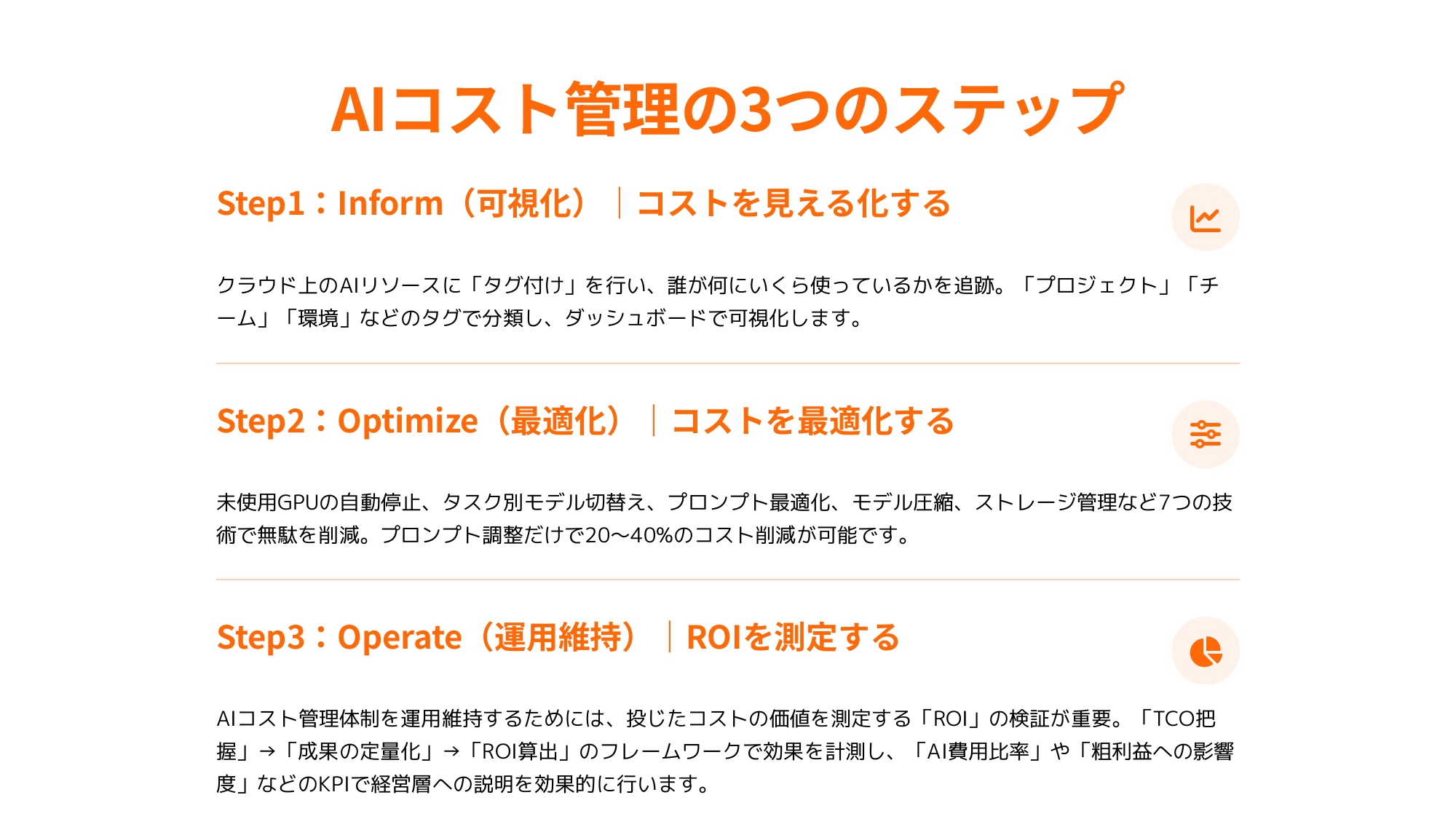

AIコストを管理する3つのステップ

ここでは、AIコストを管理するための具体的な手法を「Inform(可視化)」「Optimize(最適化)」「Operate(運用維持)」という3つのステップに分けて解説します。

具体的にAIコストをどう管理すればよいのか、一つずつ見ていきましょう。

Step1:Inform(可視化)|コストを見える化する

コスト管理の第一歩は、現状を正確に把握すること、つまり「見える化」です。誰が、どのプロジェクトで、何に、いくら費用を使っているのかを明らかにすることから始めます。

そのために欠かせないのが、クラウド上のAIリソースに対する「タグ付け」です。最低でも「プロジェクト」「チーム」「環境(開発、本番など)」の3つは設定しておくとよいでしょう。

統一されたルールでタグを設定すれば、コストの内訳を正確に追跡できます。また、多くの企業が見落としがちなオンプレミスのAI費用も忘れずに計上しましょう。

タグ付けした情報は、ダッシュボードで可視化します。AWS Cost ExplorerやMicrosoft Cost Managementといったクラウド標準ツールや、コスト管理ツールを活用するのがおすすめです。

ツール導入時に必須!APIキー管理のセキュリティ対策

コストの可視化に向けてツールを導入する際に、APIキーの管理は欠かせないセキュリティ対策です。

最低限、以下の5つの対策は実施しましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 安全な保管場所の確保 | APIキーをソースコードに直接書き込まず、環境変数やAWS Secrets Managerなどで安全に保管します。 |

| 権限の最小化 | APIキーに付与する権限は、ツールの動作に必要な最小限に絞り込みます。 |

| 利用上限の設定 | API提供元が用意している利用上限額を設定し、万が一の際の高額請求を防ぎます。 |

| 監査ログの記録 | APIキーの利用履歴を監視・記録し、不審なアクティビティを検知できる体制を整えます。 |

| 定期的な更新 | APIキーは90日ごとなど、定期的に新しいものに更新します。 |

管理が不十分だと、キーが漏えいして不正利用されるリスクがあります。

Step2:Optimize(最適化)|コストを最適化する

コストの全体像が見えたら、次に取り組むのは無駄をなくす「最適化」です。AIコストの最適化には、さまざまな技術的アプローチがあります。

ここでは、実務で効果を上げやすい7つの技術を紹介します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| GPUの自動停止 | 使われていないGPUインスタンスを自動で停止させ、無駄な稼働コストを削減します。 |

| モデルの切り替え | タスクの難易度に応じて、高性能で高価なモデルと、低コストな軽量モデルを使い分けます。 |

| Reserved/Spotインスタンス活用 | 長期的な学習タスクなどでは、割引率の高いReservedインスタンスやSpotインスタンスを利用します。 |

| プロンプトの最適化 | 入力するテキスト(プロンプト)を工夫し、処理するトークン数を減らしてAPI利用料を抑えます。 |

| モデルの圧縮・量子化 | AIモデル自体を軽量化・低精度化することで、推論(モデル利用)時のコストを下げます。 |

| ストレージ管理 | 不要になったデータは削除・圧縮し、アクセス頻度の低いデータは安価なストレージへ移行します。 |

| ハイブリッド利用 | すべてをクラウドに頼るのではなく、オンプレミスのGPUも併用して最適なコスト構成を目指します。 |

プロンプトを少し調整・工夫するだけでトークンの消費量を20〜40%削減できた事例もあります。一つ一つの改善効果は小さくても、組み合わせることで大きな効果を期待できるでしょう。

Step3:Operate(運用維持)|ROIを測定する

最後のステップは、導入したAIコスト管理体制を運用維持する体制作りです。

運用維持していくにあたって、投じたコストがどれだけの価値を生んだのかを測定する「ROI(投資対効果)」を検証しましょう。AIへの投資を継続し、運用維持するには、その価値を経営層に説明し、理解を得る必要があります。

ROIは、以下のフレームワークに沿って算出するのがおすすめです。

- TCO(総保有コスト)の把握:AIプロジェクトにかかった全てのコスト(開発、運用、人件費など)を洗い出します。

- 成果の定量化:AI導入によって得られた成果(売上向上、コスト削減、業務効率化など)を具体的な金額に換算します。

- ROIの算出:「成果 ÷ TCO」でROIを計算します。

経営層へ報告する際は、「売上に対するAI費用比率(AI Cost per Revenue)」や「粗利益への影響度(Margin Impact)」といったKPIを用いると、AIの貢献度がより伝わりやすくなります。

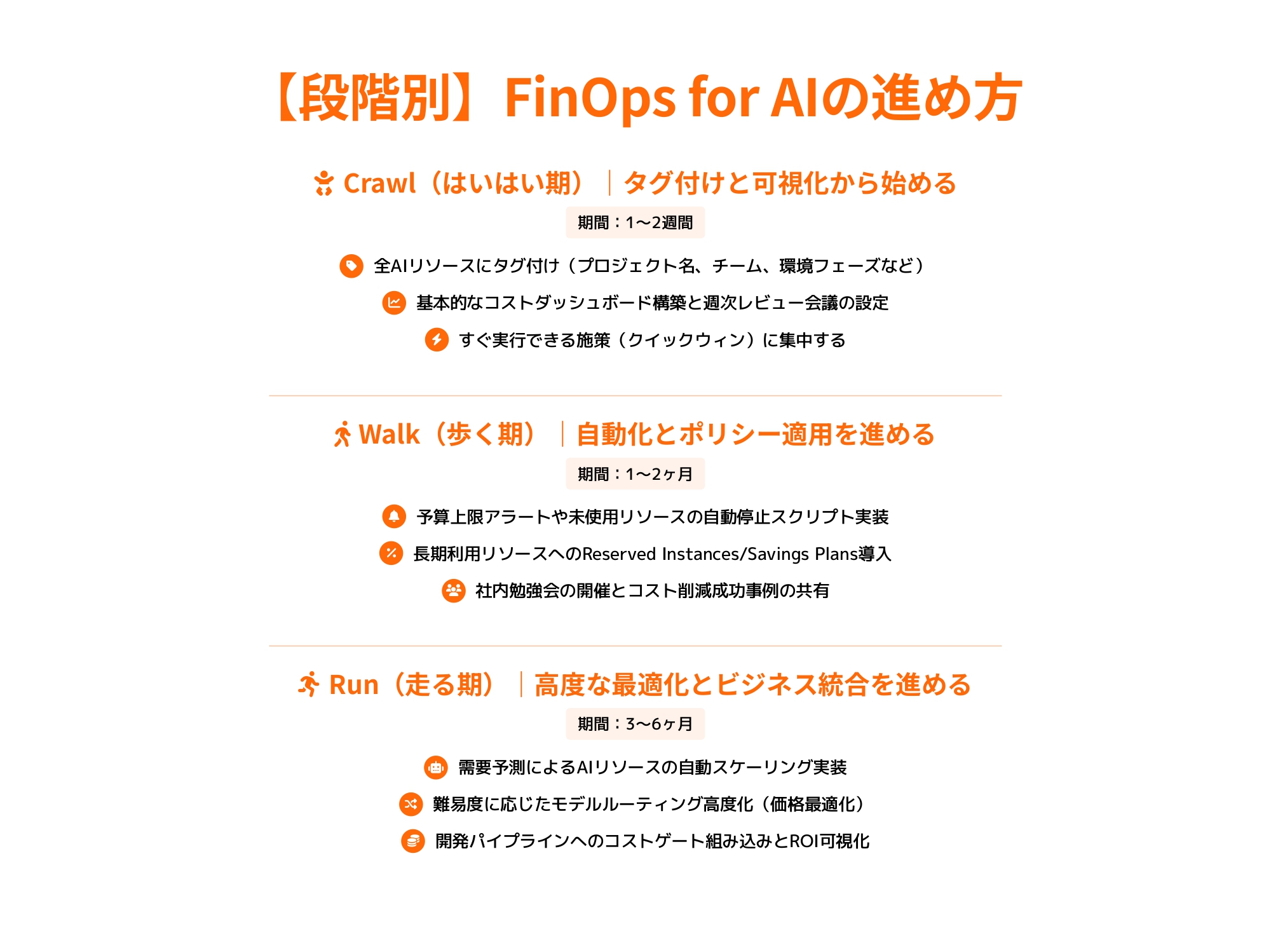

【段階別】FinOps for AIの進め方

ここでは、FinOps for AIを組織に根付かせるための導入プロセスを解説します。「Crawl(はいはい期)」「Walk(歩く期)」「Run(走る期)」という3つの段階に分けて、具体的な進め方を見ていきましょう。

- Crawl(1〜2週):タグ付けと可視化から始める

- Walk(1〜2ヶ月):自動化とポリシー適用を進める

- Run(3〜6ヶ月):高度な最適化とビジネス統合を進める

- 組織体制の作り方|財務・エンジニア・事業部門の連携

一度にすべてを完璧に進めるのは困難です。段階的なアプローチで、無理なくコスト管理文化を作っていきましょう。

Crawl(1〜2週)|タグ付けと可視化から始める

最初の「Crawl」フェーズは、導入から1〜2週間が目安です。この段階の目標は、コストの現状を把握するための基盤を迅速に作ること。

まずは、すべてのAIリソースにタグを付けることから始めましょう。1週間程度で完了させるのが目標です。

タグ付けの例は以下の通りです。

| タグ | タグキーの例 | 説明 |

|---|---|---|

| プロジェクト名 | Project | どのAIプロジェクト・アプリケーションにコストが発生しているかを識別。 例:Chatbot / ImageGen |

| チーム・部署 | Team / Department | コスト責任の所在を明確化。部門・チームごとの費用配分に利用。 |

| 環境フェーズ | Environment | 本番 (Prod)、開発 (Dev)、検証 (Test) の区別。開発環境の放置リソースを可視化。 |

| サービス種別(AI処理タイプ) | WorkloadType | 学習 (Training)、推論 (Inference)、データ前処理など、用途別のコストを分析。 |

| GPU / インスタンスタイプ | InstanceType / GPUType | 高額リソースの使用状況を把握。 例:p4d.24xlarge / NVIDIA-H100 |

| コストセンター | CostCenter / ChargeCode | 財務・会計上の費用区分。部門別チャージバックやROI算出に必須。 |

タグ付けができたら、基本的なコストダッシュボードを構築し、週に一度は関係者でコストを確認するレビュー会議を設定します。この時点では、利用を終了したまま残っている開発環境のインスタンスを停止させるなど、すぐ実行できる施策(クイックウィン)に絞って取り組みます。

コストを「見える化」するだけでも、チームのコスト意識が高まり、無駄遣いを抑える効果が期待できます。

Walk(1〜2ヶ月)|自動化とポリシー適用を進める

次の「Walk」フェーズでは、手作業での管理を減らし、仕組みでコストをコントロールすることを目指します。期間の目安は1〜2ヶ月です。

具体的には、予算の上限に近づいたら通知が飛ぶアラートを設定したり、一定時間使われていないリソースを自動で停止・縮小するスクリプト(AWS LambdaやAzure Functionsなど)を実装したりします。

また、長期的に利用するリソースについては、割引が適用されるReserved InstancesやSavings Plansの導入を検討しましょう。

同時に、社内でFinOpsに関する勉強会を開いたり、コスト削減の成功事例を共有したりすることで、チームを横断したコスト意識の醸成を図ります。このフェーズを通じて、コスト最適化が当たり前になる文化の土台を築きましょう。

Run(3〜6ヶ月)|高度な最適化とビジネス統合を進める

最終段階である「Run」フェーズの期間は3〜6ヶ月。ここでは、より高度な最適化技術を取り入れ、コスト管理をビジネスの成長に直接つなげていきます。

例えば、過去の利用状況から将来の需要を予測し、AIリソースを自動で増減させる仕組みを導入します。タスクの難易度に応じて、高価なモデルと安価なモデルへ自動で処理を振り分ける「モデルルーティング」の高度化も有効でしょう。

さらに、新しい機能をリリースする際に、コストが想定を超えていないかを自動でチェックする「コストゲート」を開発パイプライン(CI/CD)に組み込むことも考えられます。

最終的には、リアルタイムでAI投資のROIがわかるダッシュボードを構築し、役員会議などで活用できる状態を目指します。ここまでくると、FinOpsの取り組みは単なるコスト削減活動から、データに基づいたビジネス成長の推進力へと変わるでしょう。

組織体制の作り方|財務・エンジニア・事業部門の連携

FinOps for AIを成功させるには、ツールやプロセスだけでなく、部門を横断した協力体制が欠かせません。財務、エンジニア、事業部門がそれぞれの役割を担い、連携することが大切です。

| 役割 | 主な担当業務 |

|---|---|

| FinOpsリード | 全体の統括、部門間の調整、経営層への報告 |

| クラウドアーキテクト | 技術的な最適化策の立案・実行、ツールの選定 |

| プロダクトオーナー | ビジネス視点での優先順位付け、ROIの評価 |

定期的に月次のコストレビュー会議を開き、各チームが費用と成果を報告し合う場を設けましょう。部門ごとにコストを配分・負担する「チャージバック制度」を導入することも、当事者意識を高める上で効果的です。

成功のポイントは、経営層の賛同を得ながらも、あくまで現場主導で改善を進めること。トップダウンの押し付けではなく、現場を巻き込みながら自律的な文化を育てていきましょう。

既存のFinOpsチームをAI対応させる方法

すでにクラウドのFinOpsチームがある場合は、ゼロから新しい組織を作る必要はありません。既存のチームをAIに対応させる形で進めるのが効率的です。

主なアプローチは3つあります。

- AI専任メンバーの追加:チームにAIや機械学習の知見を持つメンバーを1〜2名加えます。

- 既存メンバーのスキルアップ:チームメンバーがAI関連の知識を学ぶための研修や資格取得を支援します。

- データサイエンティストとの連携強化:他部署の専門家と協力体制を築き、知見を共有します。

必ずしも専任の担当者を置く必要はなく、既存メンバーの兼務から始めることも可能です。四半期ごとにトレーニングの機会を設けるなど、チーム全体の知識を継続的にアップデートしていきましょう。

FinOps for AIに関するよくある質問(FAQ)

FinOps for AIの導入を検討する際に、実務担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。導入前の疑問や不安を解消するための参考にしてください。

中小企業でも導入すべき?規模の目安は?

目安として、月額のAI関連支出が5,000ドル(約78万円※)を超えるようであれば、規模にかかわらず導入を検討することをおすすめします。

※2025年11月現在のレート

まずはコストを「見える化」するだけでも、無駄な支出を抑制する効果が期待できます。

AWS Cost Explorerのような無料で使えるツールもあるため、まずは自社のAIコストがどれくらいかかっているのかを把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

導入にどれくらい時間がかかる?

段階的に導入を進めるのが一般的で、それぞれのフェーズの期間は以下のようになります。

| フェーズ | 期間の目安 |

|---|---|

| Crawl(可視化) | 1〜2週間 |

| Walk(最適化) | 1〜2ヶ月 |

| Run(最適化) | 3〜6ヶ月 |

段階的に進めることで、最初の1ヶ月目からコスト削減の効果を実感できるケースも少なくありません。

「完璧を目指さず80点でスタートする」のが成功の鉄則です。早期に小さな成功を積み重ねることで、社内の協力も得やすくなるでしょう。

失敗しないよう進めるポイントは?

失敗を避けるためには、以下の3つのポイントを意識して進めることが大切です。

- 小さく始める:全社で一斉に導入するのではなく、まずは1つのプロジェクトで試行(PoC)し、効果を検証しながら進めましょう。

- 経営層の賛同を得る:なぜコスト管理が必要なのかをROIのデータなどを用いて説明し、早い段階で経営層を味方につけておくことが重要です。

- 完璧主義を捨てる:すべてを最初から完璧にやろうとせず、8割できたら素早く実行し、改善を繰り返していく姿勢で臨みましょう。

失敗するケースとしては、現場の声を無視したトップダウン導入、コスト削減のみを強調してエンジニアの反発を招く、可視化もせずいきなり最適化に着手することなどが挙げられます。

エンジニアの抵抗をどう防ぐ?

エンジニアの協力は、FinOps for AIを成功させる上で欠かせません。抵抗を防ぐには、伝え方や進め方に工夫が必要です。

- 「賢い使い方」と位置づける:単なる「コスト削減」ではなく、限られたリソースを賢く使い、より価値のある開発に集中するための取り組みだと伝えましょう。

- 開発速度の維持を約束する:FinOpsの導入が開発の妨げにならないよう自動化などを活用し、エンジニアの負担を増やさない配慮をしましょう。

- エンジニア主導で進める:財務部門からの一方的な押し付けではなく、現場のエンジニアが主体となって改善を進める体制を築くことを意識しましょう。

- 成功事例を共有する:最適化によって生まれた時間や予算で、新しい技術を試せるようになった事例などを共有し、メリットを伝えましょう。

- インセンティブを設計する:削減できたコストの一部を、新しいツールの導入や学習予算に再投資するなど、成果が現場に還元される仕組みを作りましょう。

財務部門だけで進めようとすると失敗しがちです。現場を主役にすることが、円滑な導入につながります。

GPU不足・価格高騰への対処法は?

GPUの不足や価格高騰は、多くの企業が直面している課題です。これには、以下のような対処法が考えられます。

- スポットインスタンスの活用:大幅な割引価格でGPUを利用できます。ただし、急に中断されるリスクがあるため、学習の中断・再開ができるような対策が必要です。

- 複数クラウドの並行利用:AWS、Azure、GCPなど複数のクラウドサービスを併用し、一つのプラットフォームの在庫不足リスクを分散させます。

- オンプレミスGPUの購入検討:2年以上など長期で利用する見込みがある場合は、自社で購入した方がコスト効率が良くなる場合があります。

- 推論処理での代替:リアルタイム性が求められない推論処理は、高価なGPUではなく、安価なCPUや小型GPUで代替することも選択肢の一つです。

- マルチリージョン展開:特定の地域(リージョン)でのリソースひっ迫を避けるため、複数のリージョンにワークロードを分散させます。

実際に、約67%の企業がクラウドからオンプレミスへ回帰することを計画しているというデータもあり、今後はクラウドと自社リソースを組み合わせたハイブリッド戦略が主流になっていくでしょう。

まとめ

FinOps for AIは、AI時代のクラウドコスト管理に特化した戦略的フレームワークです。単にコストを削減するだけでなく、スケール・スピード・コストの3つのバランスを取りながら持続可能なAI投資を実現する、まさに「経営判断を支える仕組み」と呼べる存在でしょう。

もちろん、FinOps for AIを最大限に活用するには、組織文化の変革や、データに基づいた意思決定を行う体制づくりも求められます。FinOps for AIを万能の解決策としてではなく、あくまで強力な「経営ツール」として捉えることが大切です。

コスト管理をFinOpsチームに任せることで、開発チームはより価値創出やイノベーションといった本質的な業務に集中できます。組織全体のAI投資効果を最大化する戦略的な一手として、FinOps for AIの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

アイスリーデザインでは、クラウドネイティブ基盤とデザインシステムに、Cursor・Windsurf・Devin などのAI開発エージェントを掛け合わせ、次世代型のモダナイズ開発スタイルを実現する支援を行っております。

また、FinOpsを導入しROIを最大化する体制の構築までサポートします。持続可能なAI駆動開発を実現したい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

アイスリーデザインでは、クラウドネイティブ基盤とデザインシステムに、Cursor・Windsurf・Devin などのAI開発エージェントを掛け合わせ、次世代型のモダナイズ開発スタイルを実現する支援を行っております。

また、FinOpsを導入しROIを最大化する体制の構築までサポート。持続可能なAI駆動開発を実現したい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

>AI駆動開発支援サービスについて詳しく見る!